6.

Bien que l’Eglise de France eût déjà subi un important contrôle matériel de la part de l’État de l’Ancien Régime (par exemple, les monastères étaient sous la tutelle des intendants, l’organisation même de l’Eglise était fortement affaiblie), le clergé catholique français sauvegardait encore son esprit d’indépendance à l’égard du pouvoir séculier, des franchises importantes, le droit à l’assemblée (c’était le seul ordre à jouir de ce privilège) ; il était instruit et possédait un sens national. Le bas clergé jouissait de garanties contre la tyrannie du haut clergé. Les doléances du clergé français aux états généraux manifestent un grand amour de la liberté et une compétence politique indéniables. Mais l’Eglise, en tant que propriétaire foncier, continuait d’utiliser ses droits féodaux sur la population, percevant l’inévitable dîme. De fait, elle suscitait la haine de la masse, un anticléricalisme violent, inconnu parmi les masses populaires russes.

En Russie, il en est tout autrement : les biens de l’Eglise et des monastères ne sont pas sous le contrôle de l’État, mais le clergé est exclu de toute activité politique ou publique, son niveau d’instruction est faible, son esprit d’indépendance nul ; il ne possède aucun esprit d’initiative, les prêtres du rang sont écrasés par les hiérarques et plus encore par la précarité de leur situation matérielle, sans espoir. Le clergé russe dépend entièrement de ce que lui donnent les paroissiens, ce qui suscite l’irritation, les sarcasmes ; son autorité est faible.

C’est pourquoi, en France, le clergé entre dans la Révolution comme une force active, surtout dans la première période des états généraux, et il n’est pas disposé à freiner l’explosion paysanne qui vise les terres. Le clergé russe, lui, est muet, inactif, impuissant (seuls en émergent de petits groupes de gauche qui réclament des réformes de l’Eglise).

Mais bientôt, on entend Mirabeau qui appelle, du haut de la tribune de la Constituante, à mettre « une muselière au clergé » ; la même exigence sera formulée de façon tonitruante (et commencera à être appliquée) par le procureur du saint-synode, Vladimir Lvov.

Dans les deux cas, les premiers coups réels qui frappent l’Eglise datent de la fin de la première année de la révolution. Comme le rythme de la Révolution française est lent, on en est encore à ses débuts : mars 1790, c’est la nationalisation des biens de l’Eglise ; juin 1790, c’est la constitution civile du clergé ; novembre, c’est le serment obligatoire du clergé.

En Russie, dès la fin de la première année de la Révolution, les bolcheviques sont au pouvoir et tous ces coups, ainsi que d’autres, plus cruels, atteignent l’Eglise en même temps : confiscation des biens, dictature civile et politique sur le clergé. À l’exception des actes courageux du patriarche Tikhon (qui lance l’anathème contre le pouvoir séculier), de quelques autres hiérarques et d’un petit nombre de prêtres, le clergé russe demeure impuissant, sans défense, et la première résistance à l’arbitraire bolchevique vient non pas de lui, mais des soulèvements spontanés de paysans et de citadins pour la défense de la foi (en été 1918). C’est seulement quatre ans après, en 1922, que les bolcheviques parviennent à une soumission totale de l’Eglise, car ils ont les mains libres depuis la fin de la guerre civile.

En France, la « constitution civile du clergé « reposait formellement sur l’idée d’un retour de l’esprit évangélique dans l’Eglise ; il s’agissait en particulier de rendre le clergé éligible. Cette idée faisait également partie des revendications principales des réformateurs de l’Eglise russe depuis le début du XXe siècle. Dans les deux cas, une partie du clergé est gagnée par une sympathie envers les changements en cours, ce qui conduit en France à un schisme du clergé en 1791 sur la question du serment ; en Russie, nous observons un phénomène similaire, en 1922, avec « l’Eglise vivante », qui aboutit toutefois à la longue à un échec, malgré le soutien communiste. Dans les deux cas, on trouve des évêques et des prêtres qui renient entièrement leur foi.

Un sentiment violemment anticlérical (amplifié, en France, par une haine de tous les biens séculiers de l’Eglise) débouche immanquablement dans les deux révolutions sur des persécutions antichrétiennes — lesquelles, en URSS, frappent non seulement le clergé, mais la masse des croyants. Tout au long de la période soviétique, les thèmes idéologiques marxistes et antireligieux demeurent présents sans faiblir.

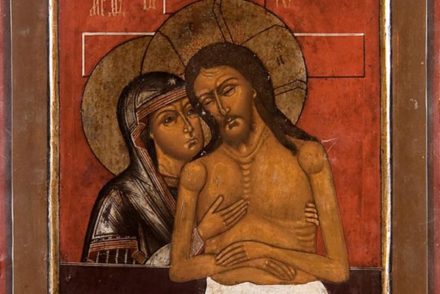

Les deux révolutions, quoique à des stades différents de leur processus (en France, en 1792 ; en URSS, en 1930), instaurent un nouveau calendrier révolutionnaire destiné à faire oublier le dimanche et les fêtes religieuses. Les deux révolutions interdisent les sonneries de cloches, confisquent les cloches (même sous le Directoire !), abattent des clochers, pillent les trésors de l’Eglise. Au cours de la Convention, en 1793-1794, on viole les châsses des reliquaires et des crucifix confisqués en province ; en URSS, en 1922, on pille les objets consacrés du culte. En France, on brûle une statue miraculeuse de la Vierge, on fait boire un âne dans un calice ; en URSS, on pille et on détruit systématiquement les icônes et les reliquaires, on organise des spectacles sacrilèges, des conférences et, par-dessus tout, on anéantit physiquement des milliers de prêtres, à une échelle que la France n’a pas connue. Mais ces manifestations extrêmes ont malgré tout rencontré des résistances au sein de la Révolution française (même chez Robespierre), tandis qu’en URSS la seule résistance est venue des croyants eux-mêmes.

En France, on tenta systématiquement de remplacer la foi chrétienne par un autre culte, — le « culte de la Raison «, culte de l’Être suprême sous Robespierre, théophilanthropie sous le Directoire et pour ce faire, on utilisa, et même on transforma, des églises (y compris Notre-Dame de Paris) ; on obligea les fonctionnaires à y conduire leurs familles. L’URSS ignora ce genre de tentatives, les communistes luttèrent pour anéantir totalement l’orthodoxie, pour détruire ou vider les églises, ne se permettant, à l’égard de l’Eglise, que des procédés tactiques (par exemple, la tentative de schisme avec « l’Eglise vivante », ou bien l’appel à l’Eglise orthodoxe pour la défense de la patrie contre Hitler, ou encore son pacifisme de propagande). Le culte de l’Être suprême admettait malgré tout l’immortalité de l’âme ; les bolcheviques la rejetèrent totalement et haineusement, se gaussèrent de cette idée ; ils s’orientèrent dès le début vers la destruction complète de l’Eglise.

Pourtant, six ans après la répression du catholicisme, nous observons en France, au moment du Directoire, un fort regain de la foi ; les persécutions ont ressuscité la religion, l’esprit religieux gagne même ceux qui, avant la Révolution, avaient été indifférents à son égard et même athées, dans les classes supérieures en particulier. Mais la charge antichrétienne de la Révolution demeure forte et conséquente. Même si, en 1797, à la suite de Thermidor, plusieurs lois plus souples sont adoptées concernant l’Eglise (autorisation des sonneries de cloches, libre choix des cimetières, libération des prêtres de l’obligation de prêter serment), elles sont aussitôt remises en cause par les hurlements de la presse jacobine, qui crie au retour de l’inquisition, et par le coup d’État de fructidor, en 1797 (avec, à nouveau, l’exil des prêtres refusant de prêter le serment antiroyaliste). Au cours de ces années du Directoire, qui semblent cependant avoir tant perdu de l’ardeur jacobine, les pouvoirs publics font obstacle aux obsèques religieuses, interdisent de vendre du poisson le vendredi et tentent d’effacer le dimanche en créant la semaine décimale. Mais au cours des années qui suivent, le catholicisme se renforce et reprend ses droits.

La répression totale de la religion en URSS est incommensurable, tant par son ampleur, sa cruauté, que par sa durée (soixante-dix ans, rien de moins, et même, sous Khrouchtchev, on assiste à une nouvelle et furieuse flambée antichrétienne, alors même qu’il ne semblait plus rester de l’Eglise que des cendres) ; toutefois, malgré toute sa férocité, cette tentative s’est épuisée moralement et elle a abouti à un fiasco. Aux martyrs qui avaient stoïquement péri au cours des premières décennies est venu se greffer, au fil des années, un élan massif en sens inverse, un retour à la foi dans la population. Sur ce plan aussi l’évolution est similaire.

7.

Il semble que toute révolution s’accompagne toujours d’une avalanche de calomnies à l’adresse de l’ancien régime et de fables concernant le cours des événements. Comme la victoire de ces révolutions est irréversible, ces calomnies et ces fables restent collées à l’Histoire comme des vérités, parfois pour des centaines d’années. On se souvient, en France, de ces calomnies selon lesquelles on aurait trouvé à la Bastille des squelettes de martyrs, des instruments de torture et d’effroyables secrets dans les archives (que, pourtant, jamais personne n’a publiées) ; ou encore ces mots prêtés à Foullon : « S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent du foin « ; la légende du tocsin qu’on aurait prétendument sonné à l’Hôtel de Ville dans la nuit du 13 juillet 1789 ; et toute cette amplification de la prise de la Bastille, qui était vide et qui n’avait pas résisté — autre fable d’importance. (Delaunay enleva docilement les canons des meurtrières — ils n’avaient pas tiré —, il boucha les meurtrières avec des planches, montra aux députés toute sa pitoyable garnison, mais il n’en fut pas moins victorieusement attaqué, ce qui permit de libérer quelques criminels).

En Russie aussi on peut dresser une longue liste de fables, depuis celles de 1905, jusqu’à celles qui ont entouré Stolypine, tant de fois calomnié, en passant par la légende sur les négociations séparées de Nicolas II avec les Allemands. Citons également quelques retombées de l’ébullition des journées de février 1917 : la célèbre et toujours vivante légende sur les mitrailleuses que les policiers auraient prétendument installées sur les toits (c’est totalement faux), sur les policiers qui se seraient déguisés en soldats, sur les intentions prêtées à Nicolas II d’ouvrir le front pour que les Allemands puissent écraser la révolution, ou encore sur les prétendus milliards qu’il aurait déposés dans des banques étrangères.

Il y a aussi des ressemblances propres aux premiers pas des révolutions : la faiblesse totale des deux gouvernements ; les traits psychologiques classiques de la foule dans les deux capitales ; le refus de la garde de résister à l’insurrection naissante (à Petrograd, la jonction décisive des réservistes avec les insurgés) ; l’humeur très déprimée des troupes gouvernementales (journées de juillet 1789 et de février 1917) ; le recul de leurs commandants devant le spectre de la guerre civile ; les ordres totalement incohérents prodigués aux garnisons des capitales (du duc du Châtelet ou du général Khabalov). Et aussi l’attitude conciliante de l’Assemblée nationale ou la sympathie de la douma à l’égard de l’insurrection naissante, dans l’espoir que cela permettrait d’atteindre l’objectif révolutionnaire, après quoi tout rentrerait dans l’ordre, la discipline militaire serait rétablie, et la raison nationale guérirait toute chose. Dès le début, là comme ici, la révolution triomphe sans verser de sang. Hébétés, Louis XVI et Nicolas II espèrent venir rapidement à bout de la révolution en lui faisant des concessions. Les couches privilégiées, si choyées et si orgueilleuses jusque récemment, manifestent leur incapacité à défendre le trône ou même leurs propres positions, se muant en un instant en des troupeaux de victimes résignées à la persécution et à l’humiliation.

Dans les deux capitales, la faim joue un rôle important dans l’atmosphère générale (une faim plus réelle à Paris, très relative à Petrograd, mais, dans les deux cas, bien en deçà des privations qu’auront à subir les populations pendant la révolution). Compte tenu du rythme lent de la Révolution française, la marche des parisiennes réclamant du pain intervient presque trois mois après le début des événements (le 5 octobre 1789), tandis qu’à Petrograd c’est une manifestation similaire qui ouvre les événements.

Dans les deux révolutions, les criminels jouent dès le début un rôle notoire. En France, ce sont des bandes de bandits errants (parfois, l’objet d’une exagération consécutive à la rumeur et à la peur) rapidement qualifiés, ensuite, de héros : du printemps à l’automne 1789, la France frémit sous le choc des incendies, des assassinats et des pillages ; en Russie, ce sont des criminels qu’on relâche, par suite d’une amnistie, dès le premier jour à Petrograd ou dans les jours qui suivent, en province, et qui, aussitôt, font augmenter les pillages, les atrocités et les meurtres auxquels les foules peuvent se livrer. Les deux révolutions font émerger, dans les couches les plus actives, des éléments extrêmement destructeurs, qui relèguent au second plan les couches plus structurées.

Autre ressemblance saisissante : aucun des deux pays n’était préparé à sa révolution, parisienne ou petrogradoise, à l’abolition de la monarchie. En Russie, ce fut totalement inattendu, tant la foi paysanne dans le tsar était enracinée et tant le renversement du monarque fut rapide. Quant à la France provinciale, même en septembre 1792 (trois ans après !), elle considérait avec fort peu d’enthousiasme l’abolition de la monarchie.

Dans les deux cas, la province copie docilement les agissements de la capitale, à toutes les étapes, mais toujours avec un temps de retard.

8.

La différence des rythmes fausse sensiblement le parallélisme entre les deux révolutions, étirant la Révolution française et comprimant son homologue russe. Pourtant, la similitude reste grande dans la façon dont l’État se détruit lui-même : en Russie il faut huit mois (même un peu moins), en France plus de trois ans, avant le tournant décisif de la terreur (des jacobins ou des bolcheviques). Que le roi assiste impuissant à ce processus, en France, ne change rien au tableau. L’impuissance de l’Assemblée constituante (puis législative) est très similaire, et elle désorganise toute la vie du pays. En Russie, on trouve de la part du gouvernement provisoire le même mélange de destructions aveugles et d’inaction. Les Assemblées, parfois aussi la Convention, puis le Conseil des Cinq-cents et des Anciens se trouvent la plupart du temps dans un état de désarroi.

Dans les deux cas, ces institutions sont pressées par des interventions illégales et insolentes des foules urbaines. La ressemblance est quasi excessive entre la séance du 9 août 1792 du Conseil général de Paris, qui cède aux meneurs des sections parisiennes le droit de siéger à l’Hôtel de Ville et cesse d’exister le même soir, et la façon dont, le 27 février 1917, le soviet des députés ouvriers élit ses quartiers au siège de la douma, à la suite de quoi, dès ce jour-là, celle-ci cesse toute existence réelle. Et la similitude entre le Conseil général de la Commune et le soviet des députés ouvriers peut être poursuivie : cette institution autoproclamée intervient de son propre chef dans les affaires gouvernementales et prétend, avec succès, diriger le pays.

On ne peut s’empêcher de noter la parenté entre les girondins et les cadets : absence totale du sens de l’État, prédominance des paroles sur les actes, amour de la phrase, identification avec des modèles historiques (antiques pour les Français, français pour les Russes). À ceci près que certains girondins s’étaient livrés à des déclarations plutôt sanguinaires, ce qui n’est pas vrai des cadets. Mais l’approbation par les cadets du terrorisme d’avant 1917 n’est pas beaucoup plus morale que celle, par les girondins, des massacres de septembre.

Par l’extrémisme de ses propos révolutionnaires et, ensuite, par son incapacité à les appliquer méthodiquement, Danton et son groupe rappellent les chefs du parti socialiste-révolutionnaire (SR). On peut noter aussi cette coïncidence curieuse : au « conseil exécutif » (gouvernement) de 1792, Danton n’est pas seulement ministre de la justice et, tout comme Kerenski, il tient à garder en son pouvoir le roi arrêté, mais il devient pratiquement, à ce poste de second plan, le numéro un du gouvernement et cela, comme son homologue russe, pendant deux mois seulement, le pas suivant étant la direction officielle du gouvernement.

9.

Fait très important à noter, la Révolution française a débuté en temps de paix, la Révolution russe en temps de guerre. (C’est la raison principale de la rapidité de la révolution russe : son rythme s’est accéléré du fait d’une armée de plusieurs millions de soldats).

Par suite de cette différence originelle, la révolution surprit l’armée française dans un relatif état d’impréparation militaire, au contraire de l’armée russe qui était disciplinée, prête au combat, hormis les unités superflues de réservistes, entretenues sans aucun but. C’est parmi elles que la rébellion commença.

Selon une idée fausse couramment admise, les révolutions insufflent l’enthousiasme aux armées. C’est tout le contraire : elles jouent un rôle de décomposition. La faible armée française se dégrade au cours des trois premières années de révolution. Nous constatons des insubordinations (dans le régiment de Champagne, par exemple, au printemps 1790, rébellion conduite par le lieutenant et futur maréchal Davout) puis, dans beaucoup de régiments, des révoltes contre les officiers, leur pillage, jusqu’à la totale décomposition de l’armée, telle qu’elle se produit à la garnison de Nancy en août 1790.

Un processus similaire, mais beaucoup plus puissant et rapide, s’empare de l’armée russe. Derrière la rébellion initiale de la garnison de Petrograd, on trouve sa revendication effrontée de ne pas être envoyée au front (le gouvernement provisoire lui cède docilement, tout comme l’Assemblée constituante avait cédé au régiment de Champagne). Aussitôt se produisent des rébellions dans les garnisons voisines, à l’arrière ; des messagers rebelles, protégés par la liberté révolutionnaire, partent ensuite sans obstacle décomposer les unités du front, qui s’en ressent dès les premières semaines dans la zone la plus proche de Petrograd puis, par imitation, dans toutes les garnisons de Russie. Ce processus est si rapide que le haut commandement est contraint de repousser l’offensive du printemps qu’il avait prévue. Dès le second mois de la Révolution, l’armée a perdu son aptitude au combat ; au quatrième mois (en juillet 1917), on l’envoie malgré tout à l’offensive et elle subit une défaite inouïe et honteuse qui se solde par une fuite.

Autre trait de ressemblance : officiellement, ce sont d’anonymes et d’invisibles « officiers-contre-révolutionnaires «, et non la révolution elle-même, qui sont accusés de cette décomposition de l’armée (Robespierre à l’Assemblée, en juin 1790, Steklov et d’autres socialistes à partir de mars 1917).

Ce prétendu « enthousiasme de l’armée révolutionnaire » ne se rencontre pas du tout en Russie. En France, les choses sont plus complexes, l’évolution est sinusoïdale. Au cours des premiers mois de guerre (avril-septembre 1792), l’ancienne armée ne subit que des défaites et elle est en voie de décomposition. Mais la menace extérieure croissante est surtout perçue comme une menace contre la nation, plus que comme un danger contre-révolutionnaire (c’est la proclamation sur la « patrie en danger »), et des volontaires enthousiastes affluent dans l’armée. (Reconnaissons que, chez les Français de cette époque, le sentiment patriotique est incomparablement plus fort que chez les Russes en 1917). Il est vrai que la victoire de Valmy, en septembre 1792, est due davantage aux dissensions entre les alliés qu’aux qualités de l’armée révolutionnaire. Quelques grands succès ont encore lieu, mais le flot des volontaires se tarit, et la bataille de Neerwinden, en mars 1793, est justement perdue à cause de leur instabilité. Suit une série de revers français en Belgique. Le manifeste maladroit du duc de Brunswick joue un rôle important dans le renforcement de la défense française, soudant l’armée par la menace étrangère. À partir de mars 1793, elle se transforme en armée régulière, avec conscription obligatoire et, au terme de quelques mois de revers, elle devient enfin victorieuse.

À partir de février 1918, l’armée rouge instaure également la conscription obligatoire, et non plus le bénévolat (en même temps, elle regorge d’instructeurs politiques et de propagande). Dans les deux pays, la conscription utilise des méthodes d’intimidation (en août 1793 et en été 1918) et c’est seulement à ce prix que la révolution se dote d’une force combattante qui remplace celle qu’elle a détruite. Dans l’histoire de la Révolution française, on retient précisément cette période (1793-1794) comme celle de l’enthousiasme révolutionnaire dans l’armée. Observons que l’historiographie bolchevique a baptisé de la même façon les campagnes de 1919-1920. À l’inverse, les ennemis de la révolution (l’Armée blanche, en Russie) sont pour l’essentiel des volontaires.

Dans les deux cas, nous observons une simultanéité organique entre la terreur et l’enthousiasme (qui touchent, bien entendu, des groupes différents). Est-il fortuit que les victoires décisives de l’armée révolutionnaire française (à partir de l’automne 1793) coïncident avec le déchaînement de la Terreur en France ? Le même ciment soude l’Armée rouge pour ses victoires. Sous le Directoire, les désertions en masse recommencent et, à partir de 1795, les conscriptions se heurtent à une résistance. Les victoires de Bonaparte en Italie en 1796 doivent sans doute plus à l’esprit militaire (y compris au rôle du butin) qu’à l’esprit révolutionnaire.

10.

En Russie, la Révolution a commencé à un moment où nous en avions plus que soupé de la guerre, et c’est justement cette aversion envers la guerre qui a imprimé à la révolution un cours si assuré. Parmi les premiers pas de la Révolution (en mars 1917), on trouve des déclarations sur le refus des annexions. L’Assemblée constituante, elle, adopta un décret semblable en mai 1790, mais il ne tint pas la route. Vers 1792, des milieux français très différents voulaient une guerre à l’extérieur, entre autres pour continuer d’attiser la révolution.

Chez nous, par similitude, nous trouvons le slogan « à bas la guerre » et, comme fruit immédiat de la révolution, moins d’un an après, la capitulation honteuse de Brest-Litovsk, la cession d’immenses régions de la Russie. Au cours de la guerre civile qui suivit, les efforts n’allèrent pas au-delà d’une restitution de la majeure partie du territoire. Tandis que la Révolution française s’accompagna, pendant des années, de succès militaires à l’extérieur.

La guerre civile en Russie ne correspond nullement aux guerres révolutionnaires françaises, car elle n’inclut pas une lutte avec des puissances extérieures. Elle est l’équivalent de la lutte contre la Vendée et les Chouans, c’est une résistance intérieure à la terreur des putschistes, une résistance plus sérieuse et plus durable qu’en France. (Mais ces deux guerres civiles commencent sitôt que la terreur rouge est proclamée et que le pouvoir rouge se fonde sur la terreur).

Conséquence d’une grande révolution idéologique, l’expansion extérieure, l’éruption, sans doute inévitable, de l’explosion révolutionnaire se manifestèrent d’abord, et seulement chez nous, par une tentative de soutien à la révolution allemande et aux soulèvements bavarois et hongrois, tandis que la guerre russo-polonaise, que nous n’avions pas entamée, ne devint qu’ensuite une tentative de déferlement révolutionnaire (« À nous Varsovie ! À nous Berlin ! »). Les conquêtes extérieures de l’URSS n’ont commencé qu’avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, c’est-à-dire avec un retard d’un quart de siècle ; en revanche, elles se poursuivent depuis maintenant quarante ans et dépassent amplement les succès napoléoniens.

Mais du côté de l’Europe, nous observons dans les deux cas une situation semblable : une profonde incompréhension du danger que cette révolution recèle pour elle-même. Il s’agit d’un calcul très primaire : cela fait un concurrent de moins en Europe — que le pays s’affaiblisse sous l’effet de l’anarchie révolutionnaire et l’on pourra en profiter, s’emparer de quelques bons morceaux. Pourtant, même cette passion ne suffit pas à mobiliser les puissances européennes. Leur action contre la France surprend par sa mollesse, surtout jusqu’en été 1793 (ce qui s’explique largement par les calculs au sujet du partage de la Pologne) ; la lenteur de l’Autriche et de la Prusse à réagir permet à la dictature jacobine, puis à l’armée révolutionnaire, de se constituer. Mais on observe, plus tard encore, cette même indécision, lorsque le péril franchit le Rhin, menace de débarquer en Irlande ou éclate en Italie grâce aux victoires de Bonaparte.

À plus forte raison, la Révolution de 1917 trouve l’Europe divisée en camps ennemis, totalement incapables de mener une action commune. L’occupation du territoire russe par l’Allemagne en 1918 n’a d’autre but qu’un pillage alimentaire, et certainement pas, bien entendu, une résistance à cette révolution qu’elle trouve avantageuse. Les actions des alliés sont insignifiantes, incapables d’influer sur le cours de la guerre civile russe ; en revanche (à Bakou pour les Anglais, en Extrême-Orient pour le Japon, en Ukraine et en Biélorussie pour la Pologne), ils cherchent à court terme à se tailler un morceau du pays déchiré. Une telle absence de principes ne peut être fructueuse face à une révolution idéologique.

Encore assistons-nous, dans le cas français, au regroupement extérieur de forces royalistes. Mais elles ne parviennent pas à constituer une force réelle tant soit peu efficace : ni l’« armée de Condé « ni le débarquement de Quiberon (et avec l’aide des Anglais encore) ne sont convaincants. Par de telles actions, et plus encore par la déclaration de Vérone du futur Louis XVIII qui, dans sa haine, n’opère pas de distinction entre modérés et jacobins, les royalistes n’ont fait que renforcer ces derniers. L’action des émigrés a donc été très maladroite. Quant à la Russie, elle n’a pas connu de regroupement monarchiste, ni à l’intérieur du pays, ni à l’extérieur, du fait de la faiblesse totale, dans les classes supérieures, de la droite (qui, de surcroît, était infidèle au trône) et des forces monarchiques — faiblesse qui devint évidente au cours de la révolution. Après avoir battu en retraite, F Armée blanche cessa par la suite, suivant la volonté de l’Occident, de jouer un rôle quelconque.

La Révolution française ayant parfois connu des retours en arrière, un phénomène tel que le rapatriement massif des émigrés a pu avoir lieu en France. En raison du cours irrésistible de la révolution et de la guerre civile russes, cela a été impossible en Russie.

Traduction par Vl. Bérélovitch

Le messager orthodoxe — Revue de pensée et d’action orthodoxes, No. 111, II — 1989, Paris. p. 10-41

Pas de commentaire