Vie et règle des saints pères Romain, Lupicin et Oyend, abbés des monastères du Jura

Préface

L’Ami sacré et mystérieux évoqué dans l’Évangile, en enseignant mystiquement que sa pitié ne saurait être refusée aux mortels, affirme qu’un suppliant, en pleine nuit, s’il frappe à la porte avec ténacité, ne se voit pas refuser les pains de la Trinité. Ce mystère profond et insondable, il consent à y donner accès, une fois brisées les chaînes de son obstination, une fois ouverte la porte de sa miséricorde. Pareille leçon, en dépit de la transcendance que lui confère, nous l’avons dit, le mystère ineffable et divin, comporte cependant, superficiellement pressée, le profit d’une rétribution, même si on l’observe simplement en sa lettre.

Voilà pourquoi, mes frères très pieux, Jean et Armentaire, forts de votre double affection, vous frappez avec plus d’insistance à la porte de votre ami, et, si je tarde à ouvrir pour vous ma bouche et mon cœur, vous stigmatisez mon avarice obstinée et vous déclarez, conformément à la consigne de l’Apôtre, ne plus pouvoir prendre de repas avec moi. Aussi briserai-je les scrupules d’un cœur inculte et vous servirai-je, dans un triple récit, en guise des pains mentionnés plus haut, la vie des trois Abbés du Jura, c’est-à-dire des saints Pères Romain, Lupicin et Oyend. Sans doute, c’est une vie contemplative que la vôtre : le premier suit l’exemple du premier Jean et se penche sur le tombeau de saint Maurice, chef de la légion des martyrs thébains, comme autrefois se penchait sur le cœur de l’Auteur du salut l’Apôtre préféré, confident des mystères divins, tandis que le second, tel la colombe de l’arche flottante, enfermé là, au monastère, dans la seconde clôture d’une cellule particulière, se rit de l’assaut des tourbillons du monde. Ni l’un ni l’autre pourtant ne saurait, sans une nourriture spirituelle, s’adonner à ces exercices tout à fait en sécurité.

En conséquence, s’il est reconnu que votre Agaune, d’après son antique nom gaulois, est, selon la véridique préfiguration de Pierre, « pierre » non seulement dès l’origine, de par la nature, mais maintenant aussi par son église, que votre Charité veuille pourtant admettre également que c’est parmi les forêts de pins et de sapins du Jura qu’a jadis été « découverte » allégoriquement par le psalmiste « dans les champs de la forêt » cette pierre qui maintenant, l’énigme de la figure une fois résolue, est foulée en ce lieu par de saints frères avec la sécurité de gens qui emboîtent le pas.

Et bien que la pauvreté du style ne puisse faire pâlir l’éclat des vertus, je vous demande pourtant de m’accorder les suffrages de votre Charité, de façon que, si un auteur inhabile est peut-être incapable de vous ouvrir dignement le secret des mérites et de la noble vie des vénérables Abbés, du moins leur sainteté, rutilant assez de sa propre splendeur, ne puisse être défigurée par les propos sortis de notre bouche bavarde.

Vie du Saint abbé Romain

Des vénérables Pères du Jura, précédemment nommés, je m’efforcerai donc d’exposer fidèlement, au nom du Christ, et les actes, et la vie, et la règle, selon ce qu’ici j’ai vu moi-même ou entendu rapporter par les anciens. Et tout d’abord, c’est le bienheureux Romain, en sa qualité de véritable porte-étendard dans les combats du Seigneur, que je proposerai comme modèle à votre vie religieuse et à l’armée des moines, afin qu’une sainte émulation vous entraîne sur ses traces. Ce Romain donc, qui, le premier des trois et dès les origines, reçut le titre d’abbé, était d’une assez bonne famille, à en juger par la lignée des descendants issus de celle-ci, et originaire, comme on nous l’apprend, de la Gaule Séquanaise. Avant lui, dans cette province, aucune sorte de moine ne s’était voué, pour faire profession religieuse, à la solitude ou aux observances communautaires.

Il n’était pas, certes, particulièrement instruit, mais, mérite plus rare, il était doté d’une pureté, d’une charité sans égales, au point qu’on ne le vit ni, dans son enfance, s’adonner aux folâtreries puériles, ni, dans la force de l’âge, s’asservir aux passions humaines et aux liens du mariage. C’est dans sa trente-cinquième année environ qu’attiré par les retraites du désert, après avoir quitté sa mère, sa sœur et son frère, il pénétra dans les forêts du Jura proches de son domaine. Parcourant en tous sens ces forêts appropriées et favorables à son idéal de vie, il finit par trouver, au-delà, parmi des vallées bordées de rochers, un endroit découvert propice à la culture : là, les escarpements de trois montagnes s’écartent un peu l’un de l’autre, laissant entre eux un replat de quelque étendue. Comme en ce lieu se rejoignent les lits de deux cours d’eau, le site où se « constitue » une rivière unique ne tarda pas à être appelé couramment Condadisco.

Le nouvel hôte, cherchant une demeure répondant à ses vœux, trouva du côté de l’orient, au pied d’une montagne rocheuse, un sapin très épais, écartant en cercle sa ramure et qui, déployant sa large chevelure, couvrit le disciple de Paul comme autrefois le palmier avait couvert Paul lui-même. En dehors du périmètre couvert par l’arbre, une source s’épanchait et offrait ses ondes glacées: ses eaux vives, aujourd’hui encore, conduites jusqu’au monastère par des tuyaux de bois, sont mises à la disposition de ses chers enfants comme un signe visible de l’héritage qu’il leur a laissé.

Donc le sapin lui procurait, avons-nous dit, contre les ardeurs de la canicule et la froidure des pluies, un toit continuellement verdoyant, comme si, grâce aux mérites du saint, il connaissait un printemps perpétuel. Il y avait en outre quelques arbustes sauvages qui fournissaient leurs baies, acides sans doute pour les voluptueux, mais douces pour celui dont les sens sont en paix. Au moment où le saint y entra, la région située en aval du confluent se trouvait, étant donné la rareté de ceux qui s’y fixaient, séparée des lieux habités par de vastes espaces ; car la richesse de la culture, au loin, dans la plaine, n’avait laissé personne traverser une succession de forêts pour venir s’établir au voisinage de Condat. D’autre part, si quelqu’un décidait, avec une téméraire audace, de couper à travers les solitudes sans chemin pour gagner le territoire des Équestres, sans parler de la densité de la forêt et des amas d’arbres tombés, les crêtes très élevées où vivent les cerfs et les vallées escarpées des daims permettraient à peine à cet homme, même robuste et agile, d’effectuer le trajet en une longue journée de solstice. Quant à parcourir l’étendue de cette chaîne par la droite, sinistre à vrai dire, je veux dire en partant de la limite du Rhin, d’où souffle l’Aquilon, et en se dirigeant vers les confins du pays de Nîmes, personne ne le pourrait, en raison de la distance et des difficultés d’un relief inaccessible.

Ayant donc apporté des semences et une pioche, le bienheureux commença, en ce lieu, tout en pratiquant assidûment la prière et la lecture, à satisfaire par le travail manuel, selon l’institution monastique, aux besoins d’une modeste existence; il était largement dans l’abondance, puisqu’il n’avait besoin de rien ; il donnait assez, puisqu’il n’avait pas à prélever sur ses ressources la part des pauvres ; il ne portait point ses pas au-delà de sa retraite; il ne revenait pas non plus en deçà; en ermite, il priait sans cesse; en vrai moine, il travaillait afin de pourvoir lui-même à sa subsistance.

En effet, avant d’embrasser la vie religieuse, il avait connu le vénérable Sabin, abbé du Confluent lyonnais, sa règle laborieuse et la vie de ses moines; puis, comme une abeille butineuse, après avoir recueilli en chacun d’eux les fleurs de leurs perfections, il était rentré chez lui. De ce monastère aussi, sans rien manifester de ses très saintes ambitions, il emportait le livre de la Vie des saints Pères et les remarquables Institutions des Abbés: son habile insistance lui permit de se les faire donner à force de prières ou de les acquérir à prix d’argent.

En ce lieu dont nous avons parlé, l’imitateur d’Antoine, l’antique ermite, jouissait depuis longtemps déjà d’une vie angélique et, en dehors de la contemplation divine, ne jouissait que de la vue des bêtes sauvages et, rarement, de celle des chasseurs. Or voici que son vénérable frère Lupicin — l’Abbé dont j’écrirai bientôt la vie—, Lupicin son cadet par la naissance, mais bientôt, par la sainteté, son égal, averti de nuit par son frère dans une vision, quitta pour l’amour du Christ celles que le bienheureux Romain avait déjà laissées, sa sœur et sa mère, et, avec ardeur, gagna la cabane de son frère et adopta son état de vie. On ne pouvait douter, et l’événement le prouva, que dans cet humble nid, dans ce coin retiré du désert, tous deux, semblables à une paire de tourterelles ou à deux jeunes colombes, concevraient, par l’inspiration du Verbe divin, une descendance spirituelle, et distribueraient un peu partout, aux monastères et aux églises du Christ, le fruit de leur chaste enfantement.

À cette époque, deux jeunes clercs du municipe de Nyon, ayant eu connaissance de la renommée et du genre de vie des saints — le risque encouru était grand, mais leur foi plus grande encore — s’en viennent à travers cette région impraticable, en errant ça et là dans le désert, ignorants qu’ils étaient du séjour des pieux solitaires. On dit que, la veille, le saint abbé Romain prédit à son frère leur arrivée imminente : « Deux jeunes hommes, dit-il, attirés par le désir de nous imiter, viendront vers nous demain : l’aîné, ayant perdu son épouse, observe la continence ; l’autre possède, intact, le privilège de la virginité. »

Comme le berceau des saints, si je puis dire, ne pouvait plus qu’avec peine contenir leur nombre accru, ils s’établirent non loin de l’arbre, sur une sorte de petite colline en pente douce où se trouve maintenant, en souvenir, l’oratoire réservé à la prière privée ; après avoir dégrossi à la doloire et poli avec le plus grand soin des pièces de bois, ils se construisirent des huttes et en préparèrent d’autres pour ceux qui arriveraient.

Entre-temps, la renommée des saints s’était répandue si loin, de tous côtés, que la suave odeur de leurs mérites faisait maudire les horreurs et la puanteur du siècle à des foules de croyants, et les déterminait à fuir le monde afin de suivre, pour le Seigneur, la vocation du renoncement et de la perfection. Quelques-uns venaient là pour contempler les merveilles de la nouvelle institution et pour rapporter chez eux le beau présent de son exemple. D’autres y amenaient des hommes tourmentés par les démons ou par les autres fantômes diaboliques, afin que la prière des saints, jointe à leur propre foi, les guérît ; on amenait des fous et des paralytiques. La plupart de ces malades, après avoir recouvré la santé, retournèrent chez eux ; mais d’autres restèrent au monastère, observant jeûnes et veilles avec tant de componction que, par un admirable retour des choses, ils chassaient désormais des possédés, en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, le diable avec ses satellites et ses ministres, et que ceux qui voyaient cela s’écriaient : « C’est vraiment là un changement dû à la droite du Très-Haut. »

Issue de deux fondateurs, la sainte communauté, comme une moisson très abondante, destinée à coup sûr à remplir les greniers du Seigneur, et encore épargnée par l’ivraie malfaisante, se développait dans l’unité de la foi et de la charité, au point que l’on voyait ces loges suffire à peine au logement de ceux qui y étaient déjà logés. Alors les essaims vénérables des Pères se dispersèrent de tous côtés, comme d’une ruche pleine, projetés au loin par le Saint-Esprit, si bien que non seulement les régions reculées de la province de Séquanie, mais beaucoup de contrées éloignées, un peu partout, se remplissaient, par la sainte propagation de cette race divine, de monastères et d’églises. Mais c’est dans sa source, d’où ces institutions dérivèrent comme autant de ruisseaux, que l’institution des Maîtres, pourtant ancienne, montra toujours le plus de pureté et de fraîcheur.

C’est que les deux Pères se surpassaient mutuellement par des qualités complémentaires et indispensables dans l’art de diriger et de gouverner. Car si le bienheureux Romain était très miséricordieux envers tous, d’un calme parfait, son frère était plus sévère, et pour corriger et diriger les autres, et d’abord envers lui-même. Romain, tout espoir de pardon fût-il perdu, usait spontanément d’indulgence envers les coupables ; l’autre, craignant que des peccadilles répétées n’aboutissent à la faute, blâmait avec beaucoup de vigueur. Romain n’imposait pas aux frères plus de privations que leur propre volonté ne pouvait en accepter ; Lupicin, lui, offrant son exemple à tous, ne permettait à personne de se soustraire à ce que l’aide de Dieu rend possible.

Leur renommée étant parvenue jusqu’à saint Hilaire, évêque d’Arles, celui-ci convoqua le bienheureux Romain, non loin de la ville de Besançon, par des clercs envoyés à cet effet ; exaltant, dans un magnifique éloge, son initiative et son genre de vie, il lui conféra l’honneur de la prêtrise et le laissa rentrer, comblé d’honneur, au monastère. Il faut savoir qu’Hilaire, fort de l’appui du patrice et du préfet, et revendiquant indûment pour lui-même un pouvoir monarchique sur les Gaules, avait, sans aucune raison, déposé de son siège épiscopal le vénérable Célidoine, patriarche de ladite métropole. Aussi fut-il, au tribunal du bienheureux pape Léon, à Rome, convaincu d’avoir mal agi, et blâmé officiellement par l’autorité apostolique pour abus de pouvoir, tandis que Célidoine était rétabli dans ses fonctions épiscopales. Ajoutons que nous possédons, insérée parmi les canons avec le compte rendu du jugement, la décrétale adressée à cette occasion par ce vénérable pape aux évêques de Gaule, dans laquelle, rabattant les vaines prétentions d’Hilaire, il rétablit dans les Gaules l’antique privilège des métropolitains.

Donc, le bienheureux Romain, revêtu du sacerdoce, comme nous l’avons dit, rentra au monastère ; mais se souvenant de son premier engagement, il faisait si peu de cas, dans son humilité monastique, du prestige attaché au ministère ecclésiastique, que, lors des solennités, les frères pouvaient tout juste l’obliger à se tenir plus haut qu’eux pour le sacrifice. Les autres jours, moine parmi les moines, il ne laissait paraître en sa personne aucun signe de l’éminente dignité sacerdotale. Mais, tandis que je rapporte ce trait d’un homme aussi saint, mon imagination évoque ces gens qui, voués d’abord à la vie monastique, parviennent, à force d’ambition enragée, jusqu’à la cléricature : alors, aussitôt, ils se pavanent sur les cothurnes de leur prétention et veulent surpasser, ces jouvenceaux parfumés et délicats, non seulement leurs égaux en âge, plus méritants qu’eux, mais les moines âgés et les anciens ; et sans même posséder au moins les premiers rudiments du savoir, ils s’efforcent de trôner, du haut de leur chaire et de leur sacerdoce, eux qui auraient encore besoin, à cause de leur vanité et de leur légèreté juvéniles, d’être remis en place à coups de verges.

Mais c’est une autre histoire. Nous qui courons au port par le droit chemin, détournons notre discours de cette voie scabreuse. Décidés à nous taire sur ce point, tâchons maintenant d’expliquer par suite de quelles circonstances le site de la communauté de Condat, peuplé d’un nombre étonnant et inouï de moines, avait désormais de la peine à fournir leur subsistance, non seulement aux foules qui s’y rendaient, mais même aux frères. C’est qu’en ce lieu la culture languissait maintenant : accrochée aux collines ou adossée aux pentes, au milieu des saillies rocheuses et des bosses, ruinée par le ruissellement fréquent sur un sol rocailleux, elle était réduite et difficile, tant par l’exiguïté des champs que par la médiocrité des récoltes et le rendement incertain. Si en effet les rigueurs de l’hiver, non seulement recouvrent, mais ensevelissent le pays sous les neiges, au printemps en revanche, en été, en automne, ou bien le sol, surchauffé par la réverbération de la chaleur sur les rochers voisins, est en feu, ou bien des pluies désespérantes emportent dans les torrents, non seulement la terre ameublie pour les cultures, mais souvent aussi les terrains incultes et durs eux-mêmes, avec l’herbe, les arbres et les arbustes ; le roc est mis à nu : la glèbe elle-même est enlevée aux moines, aux eaux elle est apportée.

Or, dans leur désir d’éviter jusqu’à un certain point, ce fléau, les très saints Pères, dans les forêts voisines, nullement dépourvues d’endroits moins en pente et plus fertiles, coupèrent les sapins, arrachèrent les souches ; avec la serpe, ils défrichèrent et firent des prés unis ; avec la charrue, ils égalisèrent le sol et firent des champs, de sorte que ces terrains propices aux cultures adoucirent l’indigence des habitants de Condat. Pourtant, chacun des deux monastères était soumis à l’autorité des deux Abbés. Toutefois, le Père Lupicin vivait plus particulièrement, et plus librement, à Laucone — c’est le nom que porte ce lieu —, à tel point que, à la mort du bienheureux Romain, il n’y laissa pas moins de cent cinquante frères, qu’il avait formés suivant sa propre discipline.

En outre, non loin de là, sur une falaise élevée, dominée par un rocher naturel et bordée par un arc rocheux recelant dans ses flancs de vastes cavernes, les saints, d’après la tradition, établirent, guidés dans leur choix par l’affection familiale, une Mère pour une communauté de vierges, et assumèrent en ce lieu le gouvernement de cent cinq moniales. La plate-forme, surmontant des escarpements inaccessibles, et taillée par la nature au pied des parois élevées de l’arc rocheux, ne comportait, de ce côté-là, aucune issue ; vers l’orient, en revanche, après un petit défilé, on débouchait soudain sur des terres et sur des sols unis. C’est là, pour ainsi dire dans ce défilé même, que les bienheureux Pères construisirent une basilique, qui non seulement reçut la dépouille mortelle des vierges, mais eut l’honneur aussi de contenir le tombeau du héros même du Christ, Romain. Si grande était alors la rigueur des observances dans ce monastère, que toute vierge entrée là pour le renoncement n’était plus jamais vue au dehors, sinon lorsqu’on la portait dans sa tombe, lors de son dernier voyage. Et lorsqu’une mère avait par hasard son fils à Laucone, le monastère voisin, ou qu’une sœur y avait son frère, aucun des deux ne savait, par la vue ou par ouï-dire, si l’autre était encore vivant, si bien que chacun d’eux considérait l’autre comme déjà enseveli : on craignait que la douceur des souvenirs familiaux ne brisât peu à peu, par une sorte d’amollissement, les liens de la profession religieuse. Mais il me faut maintenant revenir au bienheureux Romain et au monastère de Condat.

Tandis que s’accomplissaient ces œuvres, grâce à l’admirable vie des moines, l’Ennemi du nom chrétien, le diable, indigné de voir l’étendue du renoncement faire surgir quotidiennement tant de vocations, osa diriger sur le bienheureux Romain, sous prétexte de lui donner un conseil salutaire, les traits de son antique envie. Agissant sur l’un des anciens, qui brûlait de jalousie, il le persuade de tenir ce langage : « Il y a longtemps, saint Abbé, que je médite de suggérer à ta Charité certains amendements intéressant ton salut et ta manière de gouverner ; et puisque l’occasion désirée nous ménage une entrevue particulière, permets-moi, je te prie, de m’ouvrir à toi de pensées salutaires que, depuis longtemps, je renferme en mon cœur. » Comme c’était un ancien — moins par la sainteté de sa vie que simplement par son grand âge, qui lui inspirait de vaines prétentions —, 1’abbé lui donna permission de le conseiller.

« Je suis peiné, cher Père, dit-il alors, de voir que tu te réjouisses chaque jour, sans raison, du nombre énorme des conversions, et que tu admettes en masse à la vie cénobitique indifféremment jeunes et vieux, gens malhonnêtes et honnêtes gens, au lieu de trier et de séparer avec art une élite de moines éprouvés, et d’éliminer, d’expulser de notre bercail, comme des êtres dégénérés et indignes, tout le reste. Vois donc ! Si tu examines bien, au cours d’une inspection vigilante, nos cellules ou le quartier de la prière et de l’hôtellerie, la foule mêlée des moines, comme je te l’ai rappelé, n’y laisse presque plus aucune place pour un nouvel arrivant. »

Inspiré par Celui qui dans les Évangiles a promis : « Je vous donnerai moi-même une bouche et une sagesse, auxquelles vos adversaires ne pourront résister », le saint Père s’arma si promptement, contre l’esprit de l’antique persécuteur, du glaive de l’Apôtre, que la tête de l’Ennemi aux aspects de serpent, prestement tranchée par les paroles salutaires, tomba.

« Dis-moi, répliqua Romain, ô toi qui désires pour nous une si petite communauté, et à qui, sans nul doute, si tu es réellement de pieux conseil, a été octroyé un salutaire discernement : es-tu capable, parmi tous ces frères que tu vois alentour dans notre communauté, d’effectuer le tri et le partage, pour former les deux groupes dont tu parles, comme si, en les examinant l’un après l’autre, tu pouvais séparer parfaitement, avant leur mort, les saints éprouvés des insouciants et ceux qui vont à leur perte de ceux qui sont parfaits ?, Peux-tu, imitant l’Examinateur divin qui, seul, voit dans les cœurs les secrets passés et futurs des hommes, faire des élus et des damnés sans dommage et péril pour ton propre salut ? Considère que le Dieu de majesté, dans son infatigable bonté pour l’humaine faiblesse, n’use en aucun cas de sa prescience pour élever quelqu’un, avant la fin, au bonheur de sa droite — si l’on excepte l’assomption des bienheureux Énoch et Élie — ou pour l’enfermer tout de suite, en raison de ses fautes, dans l’abîme de la géhenne, dans la prison du gouffre. Et toi, aveuglé par une erreur diabolique, c’est dès maintenant que tu oses élire ou damner des hommes sûrement meilleurs que toi par le sentiment humble et juste de ce qu’ils valent ! Ne lis-tu pas que Saül et Salomon, pour ne rien dire des autres, avaient été choisis par le Seigneur pour être rois d’Israël, avant de sombrer dans leurs propres péchés ? Que Judas aussi et Nicolas, appelés parmi tous les autres aux plus hautes fonctions du ministère sacré, se perdirent, celui-ci au lacet de l’hérésie, celui-là au lacet d’une corde ? Ne te souvient-il pas d’Ananie et de Saffire ? Dans la primitive et très pure moisson semée par les apôtres, ils dégénérèrent, étouffés par l’ivraie, et, tombant du faîte de leur élection, furent frappés par la sévérité divine d’un châtiment encore sans exemple. Et inversement, n’est-ce pas pour toi un sujet d’étonnement, de vénération, d’admiration, que Saul, le persécuteur, soit devenu soudain Paul, le prédicateur; que Matthieu, le publicain, soit devenu tout à coup le disciple du Christ ; l’enfant prodigue, un fils généreux ? Que Zachée, enrichi par la fraude, soit maintenant « le fils du Patriarche » ? Ne voyons-nous pas aussi un crucifié, un brigand condamné pour son crime, soudain gratifié des douceurs du Paradis avec le Seigneur ? Oh ! Combien d’hommes à citer, si je poursuivais cette revue, qui se sont écroulés d’une place élevée jusqu’au fond de l’abîme, alors que plus d’un aussi, de la place la plus humble et la plus basse, est monté à des hauteurs sublimes ! Combien de moines enfin, tombés dans la débauche, pleurons-nous ! Et que de courtisanes, en revanche, que de bourreaux, touchés par une soudaine inspiration, se sont, d’après les récits que nous lisons, élancés même au martyre. Et pour ne plus rien dire du passé, n’as-tu pas vu, ici même, dans notre communauté, quelques moines s’attacher avec ardeur à une règle de vie que, par la suite, après un lent déclin de tiédeur en tiédeur, ils foulèrent aux pieds ? Que de fois aussi des frères s’éloignèrent-ils de la communauté sous le coup d’une impulsion contraire ! Et parmi ces derniers, que de fois avons-nous vu l’un ou l’autre quitter à nouveau le siècle, revenir à nous, une fois, deux fois, trois fois, et, malgré cela, retrouvant son courage, persévérer jusqu’à la palme de la victoire dans la profession qu’il avait depuis si longtemps abandonnée ! Quelques-uns aussi, sans qu’on puisse leur en faire un reproche, retournèrent, non à leurs vices, mais à leur pays d’origine, et là observèrent notre règle avec tant d’amour et de zèle, qu’élevés au sacerdoce par l’affection et le choix des fidèles, ils dirigèrent très dignement monastères et églises du Christ. Et pour achever de t’instruire sur ce sujet par un exemple encore tout frais dans ta mémoire, si tu veux bien te le rappeler, on dirait que tu n’as pas vu, hier encore, dans notre propre monastère, ce qui est arrivé à Maxence : après s’être imposé un dépouillement et des privations inouïs en Gaule, des veilles continuelles, après avoir montré une application infatigable à la lecture, — enjôlé par le vice de l’orgueil, il devint la proie du démon le plus immonde, et sa folie, sa rage dépassèrent de beaucoup celles des gens qu’il avait soignés naguère, quand il était puissant du fruit de ses mérites ; lié de courroies et de cordes par ceux-là même qu’il avait depuis longtemps guéris par la vertu du Seigneur, il fut enfin délivré de l’esprit funeste par une onction d’huile sainte. Reconnais-le donc : c’est le même orgueil, inspiré par le diable, qui secrètement te pousse, et ton cas ne diffère pas beaucoup de celui de Maxence : semblable à lui par l’envie méchante et la jalousie qui t’emportent, tu mériterais aussi un châtiment égal au sien. »

Atterré par ces paroles, le frère faillit s’effondrer ; mais bientôt, grâce à la prière du bienheureux, abandonnant sa présomption, il montra plus de componction et s’amenda : ainsi l’on voit souvent des possédés, en proie au délire, se retrouver avec une âme plus pure et plus claire, une fois que les serviteurs du Christ ont chassé d’eux les démons.

Cependant, ses projets déjoués par le serviteur du Christ, l’antique Ennemi orienta sa rouerie coutumière vers des méthodes plus souples : de la prospérité, il fit naître l’adversité, et incita les frères à se dresser, non seulement contre la règle, mais presque contre le Père lui-même. De riches et amples récoltes furent le point de départ de cette nouvelle tactique ; puis, comme ils étaient comblés par l’abondance, il les amena, par un relâchement quotidien, à s’enfler de vanité ; ensuite, les haussant pour ainsi dire sur les cothurnes de leur savoir, il leur inspira l’orgueil. Je vais raconter cette affaire, que le frère de Romain, Lupicin, dénoua avec une finesse admirable, à l’aide d’un remède inédit.

Il arriva donc, une certaine année, que ce monastère — vu qu’il était encore en la nouveauté de ses modestes cultures — fut favorisé, comme nous l’avons dit, par une abondance inaccoutumée de récoltes ; enhardis par cette fertilité, par cette fécondité, certains frères, jugeant et méprisant leur Abbé, s’appliquèrent avec trop de soin à mettre dans leur ventre et leur gosier, non ce qui eût suffi d’après la règle et la mesure fixée, mais ce que permettait la surabondance. Comme le bienheureux Romain, avec l’extrême bénignité dont il était coutumier, les en avait blâmés à plusieurs reprises, et qu’ils avaient montré alors, non seulement plus d’audace, mais, par suite de leur laisser-aller excessif, plus d’impertinence, il fallut que cet Abbé indulgent, dont la baguette était bien douce, requît la verge sévère de son frère. Allant donc trouver Lupicin, il lui déclare que ces viveurs vont maintenant jusqu’à se dresser contre son humble personne : de fait, livrés au plaisir et à l’intempérance, ils refusaient d’obéir et d’observer la règle ! Alors l’Abbé Lupicin invite son frère à rentrer en grand secret et lui fait savoir que, dans six jours exactement, il arrivera, comme à l’improviste, dans ce monastère. Lupicin, doué d’un esprit pénétrant, ayant reconnu, dès qu’il fut là, que toute cette insolence était nourrie par les incitations de la gourmandise, ne dit rien tout d’abord, durant deux jours ; mais, le troisième, prétextant la satiété et le dégoût des mets servis depuis son arrivée, il demande à prendre, pour l’instant, des herbes amères, qui lui redonneront, dit-il, de l’appétit. Et comme les frères en question dînent en même temps que lui, il adresse, d’un air gai, cette demande à l’Abbé Romain : « Comme nourriture, seigneur mon frère, fais-nous préparer demain, pour une légère collation, une simple bouillie de farine d’orge non tamisée ; et même, parce que je l’aime beaucoup ainsi, que votre Bonté, je l’en supplie, ordonne de la servir sans sel ni huile… »

Personne n’osant dire non ou murmurer, on sert le lendemain, aussi bien aux viveurs qu’aux ascètes, l’ancien menu modifié ; comme Lupicin et son frère avaient pris sur eux cette innovation, sans demander, comme on dit, son avis à l’estomac, nos gourmets quittent la table totalement à jeun. Alors, l’Abbé Lupicin, les raillant sans en avoir l’air :

« Si tu veux bien, dit-il, très aimable frère, m’accorder quelque satisfaction, je te supplie de nous faire rassasier chaque jour, jusqu’à ce que je quitte ton monastère pour rentrer à Laucone, avec de semblables friandises. Mais, je l’avoue à ta Charité, voici la requête, presque la supplique que je médite : que tu quittes ces lieux pour aller vivre à Laucone, tandis que moi je resterai continuellement ici pour profiter, avec messeigneurs et frères, d’aussi délicieux festins. »

Quand la médiocre bouillie, la bouillie de l’épreuve, eut été servie pour la troisième fois, toute la Boursoufflure, avec ses promoteurs, à la faveur de la nuit, disparut : aucun de ces hommes ne resta au monastère, sinon ceux que n’avait pas encore corrompus la Voracité goulue et gavée.

Au matin, le bienheureux Lupicin, après avoir constaté la dispersion de ces bouffées de fumée :

« Eh bien ! maintenant, Romain mon frère, dit-il, fais rétablir le régime normal, conforme aux usages ; car les gens de cette espèce avaient résolu, je le vois bien, de servir non le Christ, mais leur ventre : maintenant que la paille a été dispersée au vent, garde le bon grain ; les choucas et les corbeaux se sont envolés : nourris désormais dans la paix les très douces colombes du Christ. »

Quant aux miracles que l’on rapporte de lui et qu’il opéra, ceint de la grâce divine, pour chasser les esprits impurs, j’en raconterais tant bien que mal quelques-uns, mais beaucoup plus remarquables, probablement, furent ceux qu’il voulut accomplir sous le seul regard de Dieu, afin de ne pas sortir de l’obscurité. Aussi, comme les grâces accordées au mérite et sans cesse renouvelées sont un feu inextinguible, c’est autour de son tombeau plus particulièrement que le lecteur attentif et pieux ira chercher ces manifestations de l’Esprit-Saint ; là, chaque pèlerin, suivant sa foi et ses mérites, trouvera plus à croire que dans un récit, qui lui offrirait peut-être des raisons de douter.

Je me souviens pourtant que mon seigneur le bienheureux Oyend avait coutume de rapporter ce fait : parmi ceux qu’il avait vus là-bas, dans son enfance, tourmentés de façons diverses, mais toujours par la même Puissance, il avait vu un de ces infortunés allongé, la face vers le bas, au-dessus du tombeau du bienheureux Romain, dans la posture habituelle des criminels et des scélérats qui, par sentence des juges, sont fouettés, les membres écartés et tendus par des cordes ; et là, suspendu en l’air à une hauteur de deux coudées, durant une demi-heure environ, l’homme publiait, en criant et en se lamentant, les scélératesses et les crimes du démon qui le possédait. Mais, nous l’avons dit, le bienheureux Père mit tant d’application à se cacher, dans l’accomplissement de ses miracles, que, sûrement, nous ne connaîtrions même pas celui qu’il fit dans la paroisse de Poncin — où, au cours d’un voyage, il rendit la santé de la jeunesse à une paralytique tombée en léthargie —, s’il ne lui avait pas été absolument impossible de tenir cachée cette guérison, puisque le saint frère Pallade l’accompagnait.

Et puisque j’ai mentionné Pallade, un homme si saint, fidèle soutien du bienheureux Romain, au monastère comme en voyage, et qui fut son véritable compagnon en charité, je raconterai encore le miracle auquel assista le même frère et que Romain ne put cacher, parce que la nouvelle s’en était répandue dans la population de toute une ville. Dans l’ardeur de sa foi, il avait résolu de se rendre à Augaune à la basilique des saints, je devrais plutôt dire au camp des martyrs, conformément au témoignage fourni par le récit de leur passion — une passion qui, bien loin d’avoir pu faire tenir six mille six cents hommes dans un bâtiment, n’a même pas pu, je suppose, les enclore tous dans cette plaine.

Comme il était parti pour Genève, et que personne n’avait été informé de l’approche de ce pauvre — et lui-même, certes, ne désirait nullement être signalé ou reconnu —, il lui arriva, sur le soir, d’entrer dans une grotte où demeuraient, sur le bord de la route, deux lépreux, un père et son fils. Les malheureux, heureux désormais, puisque la miséricorde entrait chez eux, étaient sortis et s’étaient un peu éloignés, afin de ramasser du bois pour leurs besoins ; le bienheureux Romain, après avoir frappé à l’humble porte, l’ouvre et pénètre dans la grotte. Comme ils venaient d’achever la prière conformément aux devoirs de leur état, voici que les travailleurs, apportant leur bois, arrivent ; ils jettent leur fagot sur le seuil et, non sans embarras, découvrent ces hôtes inconnus et imprévus. Mais saint Romain, avec cette gentillesse particulière que l’on admirait en lui, les salue de façon très aimable, les embrasse comme l’eût fait Martin, et, dans un très saint élan de foi et de charité, leur donne à chacun un baiser. Après l’oraison et les autres rites, tous mangent ensemble, en même temps se reposent, de concert se lèvent ; au petit jour, rendant grâces à Dieu et à ses hôtes, il se remet en route.

O merveille de la foi ! peu après son départ, la réalisation du miracle rendit éclatante la ressemblance de Romain avec celui dont il n’avait fait encore qu’imiter la force d’âme. En effet, comme les lépreux, tout en conversant et en évoquant l’image de leurs nobles hôtes, s’étaient regardés et considérés mutuellement, ils poussent un cri de joie, se félicitent l’un l’autre de leur commune guérison ; vite, ils courent à la ville où, pour leur avoir donné l’aumône, beaucoup de gens les connaissaient. Là, devant le pontife et le clergé, devant le peuple et les grands, ils proclament, par le témoignage évident de leur propre guérison, les bienfaits de la santé et les joies que procure le miracle. C’est alors une étonnante ruée de la foule autour de chacun d’eux : l’auteur du miracle doit être quelque part ; on écarquille les yeux, on le recherche activement. Lorsqu’on eut appris qu’il était parti en grande hâte dès le point du jour, le préfet de la ville désigne des hommes d’église, auxquels il ordonne de se mettre en campagne pour cette sainte recherche et d’aller garder les défilés rocheux du mont Bret : on craignait que, s’il venait à se dégager, à son retour, de ce passage étroit et encaissé, le conquérant du royaume céleste ne pût être conquis par les Genevois.

Donc, par des questions posées avec la plus grande précaution, les envoyés le repèrent ; puis, feignant une heureuse rencontre qui va leur permettre de l’accompagner, ils le capturent dans le filet de l’amitié ; soudain, l’un d’eux prend les devants et court porter la nouvelle à la ville ; les autres l’enveloppent si bien dans une pieuse conversation qu’il reste sans soupçons, jusqu’au moment où il tombe entre les mains de l’évêque et de la foule venus à sa rencontre hors des remparts. Quant aux lépreux qu’il avait guéris, comme nous l’avons raconté, ils vont et viennent, tout en larmes, autour de lui, se jettent à ses pieds, se prosternent devant lui. Devant leurs transports de joie, toute la cité en pleurs s’est, elle aussi, purifiée de l’intérieur par la foi, rejetant les péchés accumulés en elle par une contagion malsaine, tout comme les lépreux avaient quitté la défroque d’une affreuse maladie. Le serviteur du Christ est d’abord emmené, ou plutôt entraîné, par le saint pontife ; puis c’est l’ensemble du clergé et des citoyens, ainsi que le peuple, hommes et femmes, une foule énorme et mélangée, qui, pour obtenir les remèdes du salut, l’enveloppe et se presse autour de lui. Pourtant, comme serviteur du Christ, il les bénit absolument tous, de façon très adaptée : il encourage ceux qui font les premiers pas dans la pratique religieuse ; il avertit les temporisateurs de ne pas attendre trop tard, à cause de l’incertitude de la vie, pour s’amender ; ceux qui sont dans la peine, il les console avec une paternelle bonté ; aux malades, selon leur foi, il rend la santé de jadis. Et il regagne au plus vite la communauté, comme à l’ordinaire, craignant, étant donné les séductions du siècle enjôleur, d’être amolli par une conversation humaine, et de contracter peut-être, par l’ouïe ou par la vue, quelque souillure.

Mais le bienheureux Romain ne brillait pas seul au monastère par ces dons miraculeux : grâce à ce modèle de perfection et de charité, tous les frères, dans les merveilles qu’ils accomplissaient, suivaient l’exemple qu’il offrait à chacun. Ainsi, souvent, on voyait là beaucoup de personnes délivrées du venin des serpents ou débarrassées des troupes de démons. C’est pourquoi aussi l’antique Ennemi y tendait tant de pièges au troupeau du Seigneur et, sous l’aiguillon de l’envie, rôdait autour du bercail du troupeau du Seigneur avec une rage si effrénée, que, renonçant même à la série des tentations, c’était par la pression physique de phantasmes hostiles et monstrueux qu’il s’efforçait de faire fuir les moines hors de la communauté. Je raconterai donc comment l’Ennemi engagea la lutte, en ce lieu, avec l’un des frères : cet exemple montrera plus facilement, à qui désire le savoir, ce que fut, en ce temps-là, la constance de tous les autres.

Il y avait au monastère, parmi ces hommes à miracles dont nous avons parlé, un diacre, nommé Sabinien, qui, par la sainteté de son âme et de son corps, imita le premier homme chargé de ce ministère, Étienne : par sa pureté, il s’attacha à suivre son collègue, et il manifesta par sa vertu qu’il était son disciple. Jouant un rôle utile, il gouvernait activement, pour les besoins de la communauté, les moulins et les pilons établis sur la rivière voisine, sous le monastère même de Condat. Du fond de la vallée, non seulement de jour, mais de nuit, il grimpait à la hâte aux réunions conventuelles et devançait presque tous les moines à la synaxe.

Le diable s’en prit à lui : toutes les nuits, à tous moments, il le tourmentait avec un tel déchaînement de fureur qu’il ne lui accordait même pas un court moment de repos. Car, outre des chocs répétés contre les murs, il crevait à grand fracas de pierres son pauvre toit, à tel point que le frère avait bien de la peine à réparer chaque jour les dégâts de la nuit. Mais comme le Malin constatait l’inutilité de sa malice, tant qu’elle s’exerçait au dehors, entrant une nuit dans la logette, en présence du diacre, il tira du foyer un tison, puis, courant çà et là, vif et allègre, il s’efforçait de mettre le feu à la cellule : il y réussissait assurément, si le saint diacre, sur ses gardes, et stimulé par son amour du Seigneur, n’avait pas veillé.

Alors qu’il l’avait chassé en invoquant le nom du Christ, voici que, la nuit suivante, le diable quitte son apparence masculine, et c’est sous l’aspect de deux jeunes filles qu’il se présente, pour le faire tomber, au très chaste serviteur de Dieu. Tandis que celui-ci veille, près du foyer, la porte est forcée et, avec des mots très tendres, le dur tentateur entre dans la cabane. Mais, provoqué d’un côté et de l’autre par toutes sortes d’éclats de rire, le diacre ne daignait pas jeter les yeux sur ces apparitions abominables : alors l’adversaire plein de méchanceté imagine, ou plutôt ajoute à ses premiers actes, des choses plus détestables encore. Retroussant le tissu vaporeux de ses vêtements, il porte devant la face du serviteur du Christ, partout où celui-ci tourne son pudique regard, la nudité féminine : puisqu’il n’a pu maîtriser son âme d’homme, il veut du moins, encore plus habilement, souiller ses regards et ses yeux si chastes. Mais lui, reconnaissant, dans la double vision, un monstre unique.

« Quoi que tu fasses, Ennemi, dit-il, grâce au nom du Christ, tu ne seras pas assez fort pour me faire abandonner la place : car mon cœur, armé de l’étendard de la Passion du Seigneur, ne se laissera en rien corrompre par tes séductions ni abattre par la terreur. Pourquoi m’assaillir tant de fois sous des aspects divers ? Tu rougis, n’est-ce pas, insensé que tu es : car moi, grâce à l’aide divine, je reste un seul et même personnage, et tu ne me vois jamais autre que tu ne m’as vu auparavant. »

Alors, enflammé de fureur, le diable éloigne la vision de ces filles de rien et, d’une brusque détente de son bras, frappe le diacre d’un si violent soufflet que sa mâchoire, non seulement enfla sous le coup, mais devint fétide, se déchira et se tordit. Puis, comme à l’accoutumée, il se volatise et disparaît dans les airs. Le matin, comme la communauté, frappée de stupeur, demandait au saint comment lui étaient arrivées ces ecchymoses et cette blessure, il raconta les actions de l’infatigable Dresseur d’embûches ; puis, oignant aussitôt sa mâchoire d’huile sainte, il retourna à sa cabane. Et désormais le Tentateur, méprisé, ne risqua plus de vaines tentatives pour l’abattre.

Par la suite, saint Sabinien, un jour, aidé par des frères, s’appliquait à grand soin à exhausser la berge du canal amenant l’eau du moulin, afin d’activer le mouvement de la roue : on plantait une double rangée de pieux, on tressait entre ceux-ci, selon la coutume, des tiges de saule, et l’on remplissait l’intervalle avec un mélange de paille et de pierres. Or, tandis que les moines comprimaient avec force entre les claies les couches de matériaux, voici que soudain se faufile hors de la paille un énorme serpent, qui, aussitôt après s’être montré, disparaît. Cependant les frères, redoutant le venin de la vipère, cherchent vainement, dans les eaux glaciales, la bête qui s’y cache, et perdent à cette tâche les heures de la journée sans accomplir aucun travail effectif.

Alors le saint diacre, s’adressant aux frères : « Pourquoi, dit-il, restons-nous si longtemps dans l’incertitude et l’appréhension, redoutant l’enveloppe de l’antique Dresseur d’embûches ? — Viens, dit-il à l’un des frères, arme mes mains et mes pieds du signe de la Croix du Seigneur. » Son compagnon, après avoir dit une prière, s’exécute ; le lévite, entrant alors entre les claies du canal : « Allons ! dit-il, ô toi notre Ennemi, le Dresseur d’embûches, nuis donc maintenant, et porte un coup, si tu es le plus fort, à celui qui te foule aux pieds ! » Debout près de là, les frères se disaient les uns aux autres : « Vraiment, notre lévite que voilà est de ceux auxquels le Sauveur a promis, dans l’Évangile : Voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance ennemie, et rien ne vous nuira. »

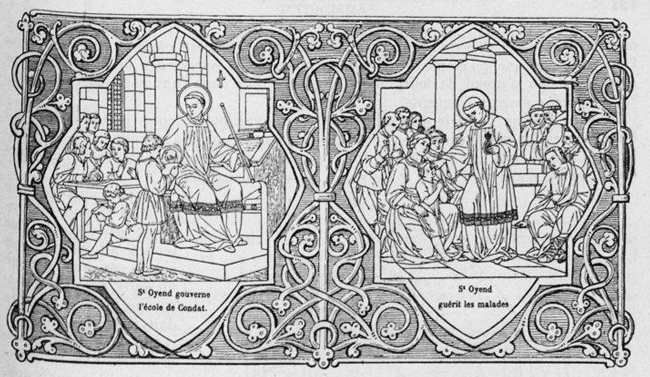

Et maintenant, bien que nous ayons dit si peu de choses sur un sujet de pareille importance, nous allons terminer ce petit livre, car nous préférons voir le lecteur zélé rester sur sa soif, plutôt que de l’endormir par notre prolixité. Aussi, je vous le demande et je vous en supplie, frères que j’ai nommés dans ma préface, faites état de ma bonne foi plus que de ma prose, et que ma loquacité ne vous choque pas plus que la rusticité des saints Pères n’a déplu au Seigneur. Il me reste pourtant à vous prévenir d’une chose : puisque je vous ai promis pareillement un exposé méthodique de la Règle de ces Pères, sachez que je le réserve pour mon troisième opuscule. Il est plus normal en effet de vous le donner avec la vie de saint Oyend, puisque c’est lui qui, sous l’inspiration du Seigneur, perfectionna avec un soin particulier les primitives institutions. Pour l’instant, ce premier opuscule achevé, j’aborderai, dans le second, l’histoire du saint Père Lupicin.

Ainsi donc, quand Romain, le héros du Christ, tout près de sa fin, au terme d’une vieillesse prolongée, se sentit accablé par la faiblesse corporelle, il se rendit auprès de leur sœur, qu’ils avaient mise à la tête du monastère de vierges situé dans ce cirque ou cette « Balme » — on l’appelle de ce nom, gaulois je crois — ; assuré désormais de son trépas par une révélation du Seigneur, il voulait lui dire adieu. Mais terrassé là par un mal violent, il manda les frères auprès de lui, et cette paix du Christ, qu’il avait lui-même gardée toute sa vie grâce à la pureté et à la douceur de son âme, il la distribua à la foule de ses héritiers, en embrassant chacun d’eux. Il termina par son frère Lupicin, lui donna sa bénédiction, l’embrassa et lui recommanda instamment toute la communauté dont il confia la direction à sa charité pastorale. Et pur de toute faute comme exempt de tout reproche, contemplant la mort avec joie, il expira. Ses chers fils des deux monastères portèrent son pauvre corps et l’ensevelirent là, dans la basilique, au sommet de la colline — nous en avons déjà parlé au cours de notre récit. Ce lieu vénérable porte témoignage des mérites du saint : théâtre d’une brillante succession de miracles et de prodiges, il se pare chaque jour, à chaque moment, d’une nouvelle splendeur, pour la gloire des enfants de Romain.

Introduction, texte critique, lexique, traduction et notes par François Martine, Sources chrétiennes no. 142, Les éditions du Cerf, Paris, 1968, p. 237-307

Pas de commentaire