Voyage de Jean — Séjour à Nicée

Nous devons revenir sur nos pas et suivre dans sa route le grand exilé. Parti de Constantinople le 20 juin, il fut débarqué, le soir même ou le lendemain, dans le golfe d’Astacène, sur la Propontide, et immédiatement acheminé sur Nicée. Il n’avait pas atteint cette première étape de l’exil, qu’on lui enleva ses compagnons de voyage, et que sa captivité, entourée d’abord de respects et de soins, devint tout à coup très sévère ; il fut mis en prison.

Toutefois, ces outrageantes rigueurs durèrent peu, et dès le 28 ou le 29 il était rendu dans la capitale de la Bithynie, où les ordres ultérieurs de la cour et sa destination lui devaient être signifiés. Sa santé toujours chancelante, mais plus ébranlée encore par les émotions de ces derniers mois et les fatigues d’un voyage à pied sous un ciel brûlant, rendait indispensable un repos de quelques jours. L’air de Nicée, sur un beau lac, au milieu d’une plaine vaste et fertile, lui fit du bien. Cette ville, d’ailleurs, avait des souvenirs religieux qui parlaient à son cœur. L’âme d’Athanase dut apparaître à la sienne et relever son courage ; car, lui aussi, il souffrait pour la vérité, il était immolé pour elle, et, plus que jamais recueilli dans la pensée de son Dieu, il se félicitait d’étancher au calice du Seigneur et des Saints sa noble soif de souffrir. Il ne resta en Bithynie qu’un petit nombre de jours, et les employa à écrire à ses amis pour les consoler, surtout à activer par ses lettres une œuvre qu’il affectionnait singulièrement : la conversion de la Phénicie.

Mission de Phénicie

Au temps de sa puissance, la propagation de l’Évangile était une de ses grandes sollicitudes : il eût voulu qu’aucun lieu de la terre ne restât dans la nuit de l’erreur. Sans arrière-pensée d’ambition, brûlant du feu le plus pur de l’apostolat, il aimait à étendre sa charité jusqu’aux limites de l’empire ; et son cœur, quoique tout entier à ses ouailles embrassait l’univers. Des prêtres animés de son esprit allaient çà et là, partout où le besoin s’en faisait sentir, parler de Jésus-Christ et combattre les idoles. Quelques progrès qu’eût fait le Christianisme, quelle que fût sa puissance sous les empereurs chrétiens, il y avait encore des contrées de l’Orient qui se dérobaient en tout ou en partie à sa divine lumière ; une foule de villages étaient dans ce cas. Or, entre les corps expéditionnaires de la foi employés à de lointaines conquêtes, celui de Phénicie occupait surtout le pieux proscrit. Un homme d’un grand cœur, d’un dévouement à toute épreuve, d’un mérite éminent qui rehaussait sa modestie, Constantinus, commandait en ce moment cette petite troupe d’apôtres, au milieu de fatigues, de périls, de vicissitudes de tonte espèce. Jean l’avait établi, au nom de son amour pour les âmes et de son zèle pour la gloire de Dieu, supérieur général des missions de la Phénicie et de l’Arabie : et au moment même où il succombait à Byzance sous les coups de la calomnie et du despotisme, à la veille d’être arraché à son troupeau, il songeait à Constantinus, à lui procurer en hommes et en argent le plus de secours possible. Les tristes loisirs de l’exil lui laissant plus de liberté pour penser à ces églises nées d’hier qui donnaient déjà de si belles espérances, il se mit à recruter des ouvriers évangéliques, qu’il expédia à son ami avec ces recommandations :

Devant quitter Nicée le 4 juillet, j’adresse à ta piété cette lettre pour t’exhorter, comme je n’ai cessé de le faire, à poursuivre sans interruption, malgré la tempête qui gronde et le courroux des flots, l’œuvre confiée à ta sagesse : je veux dire l’anéantissement de l’Hellénisme, la construction des églises et le salut des âmes. En effet, ce n’est pas quand la mer est plus furieuse que le pilote abandonne le gouvernail, ni au plus fort de la maladie que le médecin s’éloigne de son malade ; c’est alors, au contraire, qu’ils déploient l’un et l’autre toutes les ressources de leur art. Toi aussi, pieux et vénéré Seigneur, tu dois montrer, à cette heure, la plus grande énergie. Que la vue de ce qui se passe ne te décourage point ; car nous ne rendrons pas compte du mal qu’on nous fait. Loin de là, nous y trouverons un titre à la récompense. Mais si nous négligeons notre tâche, si nous restons inactifs, nous n’aurons pas d’excuse dans la grandeur des maux qui peuvent nous assaillir. Est-ce que Paul emprisonné ne remplissait pas son office d’Apôtre ? Plein de ces pensées, cher seigneur, occupe-toi sans relâche des églises de Phénicie, d’Arabie, de tout l’Orient, et sois convaincu que ta couronne sera d’autant plus belle que lu rencontreras dans l’accomplissement de ta mission plus d’obstacles. Écris-moi souvent… Je sais maintenant que je ne suis point envoyé à Sébaste, mais à Cucuse, où il le sera plus facile d’être en relation avec moi. Fais-moi connaître le nombre des églises bâties tous les ans, les hommes dévoués qui viennent te joindre et les résultats importants que tu auras obtenus. J’ai trouvé ici un pieux solitaire auquel j’ai persuadé de venir se mettre à ta disposition ; je désire savoir s’il est arrivé. Sa — lamine dans l’île de Chypre, est opprimée par l’hérésie des Marcionites ; j’allais m’en occuper, et j’aurais conduit cette affaire à bonne fin si l’on ne m’eût chassé. Si tu sais que l’évêque Cyriaque 1 est à Constantinople, écris-lui à ce sujet, et il te prêtera un concours efficace. Exhorte tout le monde, et principalement ceux qui ont confiance en Dieu, à prier assidûment et beaucoup afin que cette horrible tourmente s’apaise. En effet, d’intolérables malheurs ont fondu sur l’Asie et sur une foule de villes et d’églises ; les énumérer serait trop long ; je ne te dis qu’une chose : il faut prier assidûment et beaucoup

Cucuse et les Isaure

Le bruit s’était répandu que le noble proscrit devait être déporté en Scythie ; puis, on avait parlé de Sébaste, la ville des quarante martyrs, dans la petite Arménie ; enfin, l’ordre était venu de le conduire à Gueuse, dans cette partie de la Cappadoce qu’on appelait Cataonie. Paul, l’un des prédécesseurs de Jean, avait été exilé à Cucuse et y était mort, étranglé par les Ariens. Outre ce lugubre souvenir, cette ville chétive et qui n’était guère qu’un misérable bourg, avait contre elle sa situation isolée dans une gorge du Taurus, son climat rigoureux et malsain, et surtout le terrible voisinage des Isaures. Race sauvage, indomptable, habituée à vivre de brigandage, les Isaures étaient toujours prêts à s’abattre, comme l’ouragan, du haut de leurs montagnes sur les vallées et sur les plaines où ils portaient la dévastation et la mort. Ils n’occupaient qu’un petit district de là Lycaonie, et cependant ils avaient tenu en échec, au plus beau temps de la puissance de Rome, les armées triomphantes de la république. Leur audace n’avait fait que s’accroître par les malheurs de l’empire. Battus quelquefois, jamais soumis, ils sortaient à l’improviste de leurs repaires, interceptaient les routes, rançonnaient les voyageurs, saccageaient et pillaient les villes, égorgeaient sans quartier tout ce qui résistait : puis, an moindre péril, regagnaient avec la vitesse du cerf leurs rocs élevés, inaccessibles, d’où ils défiaient toutes les colères et tous les soldats de Byzance et de Rome. L’empire avait désespéré de les réduire, et s’était borné à les enfermer dans une ceinture de forteresses, souvent insuffisantes à les contenir. Héraclius perdit deux cent mille hommes dans ses expéditions contre eux, et l’on vit plus tard les enfants de cette race redoutée et proscrite s’asseoir sur le trône de Constantin. Au temps d’Arcadius, la faiblesse méprisée du gouvernement leur avait permis de multiplier leurs incursions et d’étendre leurs ravages. Leur nom inspirait autant d’effroi que celui des Huns.

Les amis du Patriarche, ceux du moins que la persécution n’avait pas encore atteints ou qui conservaient à la cour quelques aboutissants, faisaient tout pour changer cette destination et obtenir à l’exilé une résidence moins lointaine et surtout moins redoutable. La grâce sollicitée était de celles qu’on ne refuse à personne. Mais la cour impitoyable ne voulut entendre à rien, résolue qu’elle était de se débarrasser à tout jamais d’un homme qui lui faisait peur, et de le déporter si loin, dans un coin tellement ignoré du monde, que l’oubli l’y ensevelît tout vivant, en attendant sa mort que le climat et les Isaures ne manqueraient pas de hâter. Eudoxie elle-même avait désigné Cucuse, et en cela sa haine l’inspirait bien. Mais te Ciel trompa sa vengeance, cl le bourreau mourut avant la victime.

Cette nouvelle dureté, bien qu’elle ne pût étonner de la part d’un gouvernement sans no blesse comme sans courage, affligea vivement Chrysostome et lui arracha des plaintes injustes contre ses amis, que cet échec attristait plus que lui sans doute.

Comment expliquer, écrit-il à Théodora de Constantinople, qui avait déployé dans cette circonstance le plus grand zèle, comment expliquer qu’avec tant d’amis puissants et riches, avec une santé affaiblie et un corps brisé, avec la terreur que répandent partout les Isaures, je n’aie pu obtenir une grâce insignifiante, et qu’on accorde aux plus criminels, celle d’un exil moins lointain, sous un ciel moins rude ? Vous ne cesserez de le reprocher et d’en faire honte à ceux qui nous aiment.

Mais il resta peu sous ce coup, rendit à ses amis la justice qu’ils méritaient, et remercia Dieu de lui ménager dans une épreuve nouvelle une nouvelle moisson pour le ciel. « Non, dit-il à Olympiade, ne faites point de reproche à Cyriaque ni aux autres à propos du lieu où je suis envoyé. Sans doute, ils n’ont pu ce qu’ils ont voulu : gloire à Dieu en toutes choses ! Quoi qu’il puisse advenir, je ne cesserai de le dire ». Et en effet, ce mot sur ses lèvres était l’infaillible apaisement de toutes les peines. Il mourut en le prononçant.

Séjour à Césarée

Il fallut partir et se mettre en route le 4 juillet. Une escouade de prétoriens était chargée de conduire et de surveiller le captif, qu’on avait contraint à ne prendre avec lui aucun domestique ; mais les soldats respectueux, leurs officiers surtout, se disputaient l’honneur de le servir. Les témoignages de la vénération publique l’accueillaient partout sur la route. Le peuple, les cénobites, les vierges accouraient pour le saluer. Mieux vaudrait, disaient-ils, que le soleil perdît ses rayons, que la bouche de Jean sa parole. Du reste, les larmes qu’il vit couler bien des fois lui disaient mieux encore de quelles sympathies il était l’objet, et quelle profonde douleur causait aux âmes chrétiennes la persécution suscitée à l’Église dans sa personne. Sa santé, passable au moment du départ, ne tarda pas à s’altérer. Les gardes avaient ordre de le faire marcher jour et nuit, et leur religieuse pitié ne pouvait rien changer à leur consigne. On allait à pied, par une chaleur accablante ; on manquait de tout, même d’eau. Jean ne dormait plus ; la fièvre s’empara de lui, et la pensée de ses amis en butte aux fureurs de la cabale ajoutait à ses souffrances. Dans cet état, il eût voulu s’arrêter quelques jours à Ancyre, métropole de la Galatie ; mais l’évêque du lieu, le fougueux Léonce, que nous avons vu figurer à Constantinople parmi les plus ardents suppôts de Théophile, le repoussa brutalement, osa le menacer de mort, et force lui fut de poursuivre sa route à pied, malgré la chaleur, la fièvre et une crise violente de gastralgie. Enfin, après un mois de marche, il arriva à Césarée, en Cappadoce, exténué, anéanti, plus mort que vif.

Non, écrit-il, les malheureux condamnés aux mines ne souffrent pas plus que j’ai souffert ; cependant me voici à Césarée comme dans un port, et quoique ce port n’ait pas la vertu de me guérir encore, je commence à reprendre des forces. J’ai du pain qui n’est pas moisi, de l’eau qui n’est pas bourbeuse, je puis me baigner ailleurs que dans un tronçon de tonneau et me coucher dans un lit…. Des médecins célèbres me prodiguent leurs soins et me font du bien, moins par les remèdes qu’ils ordonnent que par l’affection qu’ils me témoignent. L’un d’eux veut m’accompagner jusqu’au terme de mon voyage.

Césarée, en effet, ville éminemment chrétienne et toute pleine des souvenirs de saint Basile, se montrait heureuse d’accueillir dans ses murs l’illustre martyr d’une grande cause, l’émule admiré du génie et de la sainteté de son grand pontife. La maison du proscrit ne désemplissait pas de visiteurs. Les prêtres, les magistrats, le peuple, les chefs militaires, les philosophes eux-mêmes, tous accouraient, tous voulaient le voir, lui exprimer leurs sympathies, l’entourer d’hommages et de bons offices. Ces soins, ces témoignages imprévus d’une affection sincère et touchante, la pensée de saint Basile, plus présente à son cœur dans ces lieux qui l’avaient vu naître et qu’il avait illustrés par son courage et ses vertus, commençaient à produire sur la santé du pauvre malade un heureux effet, quand de nouveaux ennuis lui vinrent tout à coup du côté où il devait moins les attendre.

Déloyauté de Pharétrius

Pharétrius occupait la chaire de Césarée ; mais ni talent, ni piété, rien ne survivait de son glorieux prédécesseur dans ce misérable prélat. Cœur bas et jaloux, l’accueil fait à son hôte le rendit malheureux ; il y vit un outrage personnel et résolut de se venger. D’ailleurs, il avait trempé dans les intrigues d’Acace et de Théophile, et, sans être venu de sa personne à Constantinople, il avait écrit aux meneurs qu’il approuvait d’avance tout ce qui serait fait par eux. Il acquittait donc sa dette à la faction, en troublant traîtreusement l’hospitalité que la ville était fière d’accorder au noble captif. Mais laissons parler Jean lui-même :

Au moment où je quittais la Galatie pour entrer dans la Cappadoce, écrit-il à Olympiade, plusieurs personnes accourues à ma rencontre me dirent : Pharétrius t’attend avec impatience, il désire de t’embrasser, de te prouver son affection, et c’est pour cela qu’il met en mouvement tous les monastères d’hommes et de femmes, afin que tu reçoives partout un accueil digne de toi. J’écoutais, sans le croire, ce qu’on me disait ; les antécédents de Pharétrius me disposant à penser de lui tout le contraire ; mais je m’abstins d’exprimer mon opinion. Enfin, j’arrivai à Césarée dans un état pitoyable, dévoré de la fièvre et presque mort. Les clercs, les cénobites, le peuple, les médecins me visitèrent affectueusement ; on me prodigua tous les soins possibles, et peu à peu je me trouvai mieux. Pharétrius ne paraissait pas, et moi, sentant mes forces revenir, je songeai à reprendre la route de Cucuse, impatient désormais d’arriver au terme de mou voyage pour goûter enfin un peu de repos.

Tout à coup on annonce que les Isaures ont fait irruption dans le territoire de Césarée, qu’ils ont incendié un grand bourg et qu’ils se livrent partout à leurs habituelles férocités. À cette nouvelle, le tribun des soldats se met à leur tête et s’élance à la poursuite de l’ennemi. Toute la ville était dans l’alarme : les vieillards eux-mêmes montaient la garde sur les remparts. Mais voilà qu’au milieu de la perplexité générale, une cohorte de moines, je ne puis me servir d’une expression plus juste, s’abat sur la maison que j’habitais, et menace d’y mettre le feu et de se porter contre moi aux dernières violences si je ne quitte aussitôt le pays. Ni les barbares répandus dans la campagne, ni l’état où ils me voyaient, aucune considération ne put les fléchir. Leur fureur était telle, que les prétoriens qui m’accompagnaient en furent effrayés ; car la bande forcenée parlait de se jeter sur eux aussi, et de leur infliger l’outrage qu’ils se vantaient d’avoir fait subir à d’autres. Mes gardes viennent donc me trouver et me supplient de les arracher à ces bêtes fauves, dussions-nous tomber aux mains des Isaures. Instruit du péri ! où j’étais, le préfet accourut à mon aide : son intervention ne servit de rien.

Ne voyant à cette situation aucune issue et ne pouvant m’engager à partir, car c’était aller à la mort, ni à rester, car la ville n’était pas plus sûre que la campagne, il fit prier l’évêque de m’accorder un délai de quelques jours tant à cause de ma santé que des brigands qui infestaient les routes. Sa démarche eut ce résultat, que les moines reparurent à ma porte le lendemain avec plus de fureur. Les prêtres, dès lors, n’eurent plus le courage de me visiter, car tout le monde regardait Pharétrius comme l’instigateur de toutes ces indignités, et ils en éprouvaient tant de honte, qu’ils n’osaient plus paraître nulle part, même chez moi quand je réclamais leur aide. Enfin, je pris le parti de m’en aller, et malgré le péril imminent et la perspective d’une mort presque certaine, malgré la fièvre qui ne cessait de me consumer, je me jetai dans une litière et partis. C’était l’heure de midi : le peuple m’entourait en pleurant, et dévouait à la colère du Ciel l’homme capable d’une pareille dureté. Quelques clercs vinrent me faire leurs adieux après que je fus sorti de la ville ; ils disaient à mes gardes : Ne voyez-vous pas que vous le menez à la mort ? Mais l’un d’eux qui me témoignait grand attachement : Va, me dit-il, je t’en supplie, et tombe aux mains des Isaures, pourvu que tu le sauves des nôtres. Quelque péril que tu puisses courir, il est moins grand que celui de rester avec nous.

Cependant une noble femme, la veuve de Rufin, était venue me prier de m’arrêter chez elle, dans une de ses villas, à cinq milles de Césarée, et m’avait donné des hommes sûrs pour m’y conduire. La haine de mes ennemis devait m’atteindre même là. Pharétrius, en effet, n’eut pas plutôt vent de l’hospitalité qui m’était offerte, qu’il en témoigna à Séleucie son indignation et la menaça de toutes ses vengeances, comme je l’ai su depuis. Mais alors et quand j’entrai dans sa demeure, j’ignorais celle circonstance ; car, venue à moi pour me recevoir, la faible veuve ne m’en dit rien ; je l’avais entendue recommander à son intendant de se mettre tout entier à ma disposition et, dans le cas que des moines turbulents vinssent encore à m’inquiéter, de réunir les paysans des fermes voisines et de repousser par la force une insolente agression. Elle m’engagea même à m’établir dans une autre de ses terres où était une forteresse imprenable. On ne put me décider, et je restai dans la villa sans me douter le moins du monde de ce qu’on tramait contre moi.

Au milieu de la nuit, une alerte terrible vint m’arracher à mon illusion. Séleucie, effrayée des menaces de Pharétrius qui réclamait mon expulsion immédiate, et n’ayant pas la force de résister à ses importunités, recourut à un mauvais expédient pour me faire comprendre qu’elle subissait une indigne contrainte, ce qu’elle eût trop rougi d’avouer, et me fit dire que les Isaures étaient là. Le prêtre Evéthius se précipite dans ma chambre au milieu de la nuit, et simulant une grande frayeur : Lève — toi ! s’écrie-t-il, les brigands arrivent ; ils sont à deux pas ! — On peut imaginer l’impression que ces paroles firent sur moi. Qu’avons-nous à faire, dis-je à Evéthius, puisque nous ne pouvons rentrer dans la ville, plus dangereuse pour nous que les Isaures ? — Pour toute réponse, il me contraignit de partir.

Il était minuit : point de lune au ciel, pas une étoile ; un brouillard épais couvrait la terre. Personne pour me venir en aide : tout le monde s’était sauvé. La crainte de la mort, qui me semblait imminente, me rendant des forces, je quitte mon lit malgré l’accablement de la fièvre et fais allumer des flambeaux ; Evéthius les éteint aussitôt. 11 ne faut pas, dit-il, révéler notre marche à l’ennemi. Nous avancions au milieu des ténèbres, par des chemins affreux, quand le mulet qui portait ma litière s’abat et me jette à terre si rudement que je faillis être tué. Je me relève néanmoins, et le prêtre Evéthius me donnant la main, je continuai ma route avec peine, me traînant ou plutôt rampant dans ces sentiers difficiles, au milieu des montagnes, au bord des précipices, tremblant de la fièvre et croyant voir à chaque instant les Barbares fondre sur nous, car j’ignorais encore de quelle mystification j’étais l’objet. Pensez-vous, Olympiade, que de tels ennuis, même seuls, ne suffisent pas à couvrir bien des fautes ?… Et pourrais-je dire tous les périls, toutes les peines qui m’ont assailli dans ce voyage ? Maintenant leur souvenir me remplit de joie ; c’est un trésor caché dans mon cœur. Je vous prie seulement de garder tout ceci pour vous et de n’en parler à personne. Sans doute les prétoriens qui m’accompagnaient et qui ont partagé mes dangers, rempliront toute la ville de ces détails. Du moins qu’on ne sache rien par vous.

Jean à Cucuse

Le motif de cette recommandation, c’est la crainte d’humilier et de blesser les prêtres de Césarée, qui l’avaient si cordialement accueilli et qui, plus que personne, déploraient la déloyauté de leur évêque. Enfin, il arriva à Cucuse, soixante-dix jours après son départ de Constantinople, c’est-à-dire à la fin d’août 404. La fièvre qu’il avait gardée plus d’un mois, la marche, la chaleur étouffante, la crainte des Isaures, les préoccupations de son cœur à l’endroit de son église et de ses amis, l’avaient mis à deux doigts de la mort. 11 se sentit revivre en touchant au terme de son voyage. Cependant Cucuse, ainsi que nous l’avons dit, n’était qu’une pauvre petite ville, si peu importante qu’on n’y trouvait ni marché ni médecin : elle avait pourtant un évêque. À la frontière de l’empire, à l’extrémité de cette terre sauvage qu’enferme la chaîne du Taurus, entre la Cilicie, la Cappadoce et l’Arménie, à cent lieues de Sébaste, à soixante de Mitilène, fort loin de la route qui menait de Constantinople à Antioche, entourée d’une multitude de brigands indomptables dont le nom seul faisait trembler au loin toute la contrée, ce triste séjour avait surtout un inconvénient fâcheux pour un homme d’une poitrine délicate et malade, né sous le soleil de la Syrie : l’hiver y était long et froid, l’été brûlant. On eût dit que la cour assignait au proscrit une tombe plutôt qu’un exil. Cucuse, d’ailleurs, nous l’avons déjà remarqué, avait des souvenirs particulièrement émouvants pour un évêque de Byzance. C’est là qu’était mort l’un des plus illustres d’entre eux, victime de sa foi et des fureurs de l’Arianisme. Enfermé dans un noir cachot, privé de toute nourriture, il faisait peur encore à ses ennemis ; ne trouvant pas que la faim le tuât assez vite, ils l’étranglèrent. Ce souvenir avait quelque chose d’un pressentiment, et se dressait comme un fantôme sinistre sur la route de l’exilé, dont le pied, à son entrée dans la petite ville, semblait glisser dans le sang de son prédécesseur.

Néanmoins, la fatigue et la maladie l’avaient tellement brisé, qu’il parut ne comprendre et ne sentir d’abord qu’une chose : le repos. Les plus riches de l’endroit étaient accourus à sa rencontre, le priant, à l’envi les uns des autres, d’agréer leur hospitalité. Mais Dioscore avait pris les devants, et ses serviteurs, envoyés jusqu’à Césarée, avaient demandé en son nom et obtenu la préférence. II avait poussé la délicatesse jusqu’à se retirer lui-même de sa maison afin de la laisser toute à Jean. Tous, du reste, dans ce pauvre séjour de Cucuse, s’ingéniaient de leur mieux pour en faire oublier la tristesse à leur hôte et rivalisaient d’attentions et de bons offices, en sorte qu’il ne manquait de rien dans un pays qui manquait de tout1. Cette lutte d’affection et de générosité existait surtout entre Dioscore et Adelphius, l’évoque du lieu, dont Jean goûtait la conversation et qui lui eût tout abandonné, même sa chaire et son Eglise, si Jean eût pu accepter 2. Le ciel, d’ailleurs, avait ménagé au saint proscrit une surprise douce à son cœur. Une sœur de son père, la diaconesse Sabinienne, était accourue à la première nouvelle des malheurs de son illustre neveu, décidée, malgré son grand âge, à le suivre jusqu’au fond de la Scythie, s’il l’avait fallu ; elle arriva à Cucuse le même jour que lui, et les soins dévoués de cette autre mère ne servirent pas peu à rétablir une santé gravement compromise Le prêtre Constantius l’y avait devancée, et déjà depuis quelque temps il y attendait son maître bien-aimé, auquel toutefois il avait demandé la permission de faire ce voyage, car il avait l’habitude de ne rien entreprendre sans son aveu. Il venait lui porter le témoignage d’une filiale tendresse, partager ses douleurs, et chercher consolation et appui dans sa propre infortune, car la haine de Porphyre le poursuivait à outrance et l’obligeait à se cacher.

Jean fut surpris de trouver son exil aimable et sembla s’y attacher. Dans plusieurs lettres, du moins, il supplie ses amis de ne plus songer à une autre destination, de ne faire dans ce sens aucune démarche.

« S’ils veulent me rapprocher de la mer, dit-il, et me transférer à Cyzique, par exemple, ou non loin de Nicomédie, je le veux bien. Mais hors de là, je préfère rester ici. J’y trouve un grand repos d’esprit et de corps, et deux jours m’ont suffi pour effacer les traces funestes de mon voyage… »

On était alors en automne, et l’admirable beauté de la saison lui montrait Cucuse sous son aspect le plus favorable.

Vous regrettez pour moi la solitude de ce lieu, mande-t-il à Olympiade, et pourquoi ? Rien n’est plus doux. Avec la solitude, j’ai le repos, la santé, un calme parfait. Qu’importe qu’il n’y ait ici ni agora ni marché ? Tout abonde dans ma demeure. L’évêque et Dioscore n’ont d’autre pensée, d’autre souci que de me rendre la vie agréable. Ne vous inquiétez pas davantage de la rigueur du climat. J’habite un appartement commode, où toutes les précautions sont prises contre l’hiver. Si l’on peut juger de l’année entière par ces premiers jours, notre ciel est aussi beau que le ciel d’Antioche. C’est la même température, le même air tiède et pur. N’allez pas vous reprocher l’insuccès de vos démarches et mon séjour en ce lieu. Ne vous ai-je pas prié, dans mes précédentes lettres, de ne rien faire pour m’arracher d’ici ? …. Quant aux Isaures, il n’y a pas non plus à vous alarmer ; ils sont rentrés dans leurs montagnes, grâce aux efforts du gouverneur, et je suis plus en sûreté dans cette petite ville qu’à Césarée.

Au fond, le désert, le silence, ce repos inattendu ne pouvaient déplaire à cette âme recueillie et méditative, fatiguée de luttes et toute meurtrie encore d’un naufrage récent. Après dix-huit ans de travaux sans relâche, elle reprenait, non sans quelque satisfaction, la jouissance d’elle-même et son essor vers la contemplation, attrait et bonheur de ses premières années. Rien n’allait plus troubler l’intimité de ses entretiens avec Dieu, ni la douceur de ses relations avec ses amis ! Leur écrire, exciter leur courage, compatir à leurs peines, bénir leur dévouement, était dans son exil une consolation qu’il se donnait volontiers. Nous avons de lui, datées de Cucuse, un grand nombre de lettres dans lesquelles il se révèle tout entier. On y respire, même dans l’abandon de ses plaintes, même dans la plus libre effusion de ses sentiments, cette majesté de caractère qui s’attendrit quelquefois, qui ne s’amollit jamais. On dirait que la persécution a pénétré l’héroïsme de cette âme d’une dose plus forte de surnaturel. Cette seconde phase de son existence moins occupée et moins orageuse a quelque chose de plus touchant et pour ainsi dire de plus auguste. Un calme céleste repose son regard et ses traits. Son front rayonne, l’auréole des élus entoure sa tête.

Sa correspondance

On ne connaîtrait pas Chrysostome si l’on ne connaissait ses lettres. Exilé, captif au fond d’un désert, il est la pensée et la préoccupation du monde chrétien tout entier. Des fidèles, des prêtres, des pontifes accourent pour le visiter, lui écrivent pour l’interroger ; et sa parole est portée avec ses lettres dans toutes les églises, jusqu’aux dernières limites de la terre civilisée.

Violent et faible, dit M. Villemain, l’empire se dissolvait de toutes parts. Mais la société chrétienne, unie dans sa dispersion, ne relevant que d’elle-même et plus forte que toutes les souffrances, que tous les schismes, s’entendait, se parlait, s’animait du même zèle sur tous les points du monde. Chrysostome écrivait en Orient aux évêques de Jérusalem, de Césarée, de Scythopolis, d’Adana, de Corinthe, de Thessalonique et d’une foule d’autres villes, à des moines de Syrie, de Phénicie, d’Égypte ; en Occident à l’évêque de Carthage, Aurèle, qui fut le protecteur d’Augustin ; aux évêques de Milan, de Brescia, d’Aquilée, de Salone, et à beaucoup de prêtres de Rome ; partout à des femmes illustres, ferventes alliées de l’Église, sentant croître leur enthousiasme par les malheurs de l’éloquent pontife, et placées si haut dans sa confiance, que c’est à une d’elles, Olympiade, qu’il adresse l’exposé le plus complet de ses souffrances et de sa foi. Image de ses souffrances et de sa fermeté, les lettres de Chrysostome sont éloquentes comme ses discours.

Il instruit, il console, il encourage ; rarement il se plaint, presque toujours il exalte le prix surnaturel qui s’attache aux épreuves saintement endurées. Il parle de l’Église avec amour, de ses amis avec effusion, de ses ennemis avec réserve, de l’empereur avec respect. Une fois ou deux, la méchanceté du vieux Arsace, l’horrible déloyauté de Pharétrius, lui arrachent quelques paroles sévères et d’une amertume trop justifiée par l’affreuse conduite de ces deux hommes. Hors de là, son langage ne trahit ni aigreur, ni rancune, ni trouble, et l’on ne sait ce qu’il faut le plus admirer de sa charité que rien n’altère, de son abnégation que rien n’étonne, ou de son courage que rien n’abat. Martyr d’une grande cause, il en a la grandeur. H semble parler du bord éternel de la vie à travers le tombeau.

Tu m’as rempli de courage et de joie, écrit-il à Pœanius, lorsque, après m’avoir annoncé de tristes nouvelles, tu as ajouté ce mot qu’il faudrait avoir sans cesse à la bouche : Que Dieu soit glorifié en toutes choses ! Ce mot porte au démon un coup terrible ; dans quelque péril qu’on se trouve, il donne de la sécurité. Il suffit de le prononcer pour dissiper les nuages de la tristesse. Ne cesse donc de le redire toi-même et de le recommander aux autres…. Quant à ma résidence, que personne ne s’en occupe. Cucuse est un désert ; mais je jouis d’une grande paix, et me remets peu à peu des fatigues et des souffrances d’un long voyage. Écris-moi souvent, et parle-moi de ta santé, de tes affaires, de ton bonheur : tes lettres me seront, dans mon isolement, une précieuse consolation.

S’adressant de nouveau aux évêques, aux prêtres persécutés :

Vous êtes heureux, leur écrit-il, trois fois heureux d’être en prison, de porter des chaînes ! Vous vous êtes concilié tous les cœurs ; dans les pays les plus lointains vous avez des amis. On ne parle partout que de votre fermeté, de votre courage, de votre noble caractère. Rien n’a ébranlé votre résolution : ni le tribunal, ni le bourreau, ni les menaces, ni les tortures, ni le juge furieux, ni vos adversaires frémissants qui vous entouraient d’embûches, ni les noires calomnies, ni les accusations atroces, ni la mort elle-même que vous aviez sous les yeux tous les jours. Il n’y a qu’une voix pour vous louer et vous exalter : vos ennemis eux-mêmes, les auteurs de vos maux, vous rendent justice au fond du cœur. C’est le propre de la vertu, que ceux qui la combattent sont obligés de l’admirer ; et c’est le propre du péché, que, tout en s’y livrant, on le condamne. Voilà où vous en êtes sur la terre ; ce que vous méritez pour le ciel, qui pourrait l’expliquer ? Vos noms sont inscrits au livre de vie : vous comptez parmi les martyrs. Je le sais avec certitude, non que je sois monté dans le séjour de Dieu, mais je l’ai appris des divins oracles. Car, si Jean, le fils de la femme stérile, le citoyen du désert, est réputé martyr et le premier des martyrs parce qu’il a été emprisonné et mis à mort pour avoir blâmé le crime qu’il ne pouvait empêcher, vous, qui défendez les constitutions de nos pères que d’autres foulent aux pieds, et le sacerdoce que d’autres envahissent et souillent, vous qui souffrez pour la vérité et pour faire cesser d’infâmes calomnies, quelle récompense n’aurez-vous pas ? Il ne t’est pas permis d’avoir la femme de ton frère, disait le magnanime Prophète. Vous, vous avez dit : Nous voilà, livrez-nous au supplice, épuisez contre nous tous les genres de tortures, nous ne pouvons mentir ; nous préférons mille fois la mort ! Sans doute, vous n’avez pas été décapités ; mais vous en avez souffert davantage. Perdre la tête en un clin d’œil est moins affreux que de lutter si longtemps avec les menaces, la terreur, les cachots, les bourreaux, les langues des sycophantes, leurs moqueries, leurs quolibets, leurs outrages… Donc réjouissez-vous, tressaillez d’allégresse. Soyez fermes, songez au bien qu’a produit votre exemple. Ayez sans cesse à la bouche cette parole de l’Apôtre : Les souffrances de la vie présente n’ont aucune proportion avec la gloire qui doit un jour éclater en nous. Attendez, l’épreuve va finir, la délivrance aura lieu. Priez pour moi ; car, bien que de grandes distances nous séparent, et depuis longtemps, je baise vos tètes vénérées, j’ouvre mes bras pour vous accueillir comme des vainqueurs déjà couronnés, et j’attends pour moi-même, de notre mutuelle affection, le plus grand avantage. Or, s’il est permis d’aspirer à la récompense parce qu’on aime, à quoi ne pouvez-vous aspirer, vous que tant de combats ont rendus illustres ?

Tantôt il écrit au gouverneur de Césarée pour le remercier de ses bons offices :

Cucuse est un lieu bien solitaire ; mais cette solitude m’attriste moins qu’elle me récrée par la paix que j’y goûte et que rien ne vient plus troubler. Je suis ici comme dans un port, je respire et me répare peu à peu des souffrances de mon voyage. En te parlant ainsi, je suis sûr de te faire plaisir, car je ne puis oublier tes généreux efforts pour écarter de coupables agressions et me procurer quelque sécurité. Je le dis partout où je vais, et je t’en conserve une reconnaissance non médiocre, Seigneur digne de toute affection. Accorde-moi comme une grâce qui me rendra heureux, non-seulement de m’aimer, mais de me faire jouir de tes lettres.

Tantôt c’est à l’évêque Théodore, celui de Mopsueste sans doute, le vieil ami de ses premières années, celui que, jeune lui-même, il avait arraché aux enivrements de la jeunesse, qu’il adresse ces paroles :

S’il m’eût été possible d’aller te joindre et goûter près de toi le bonheur de ton amitié, je me serais hâté de le faire ; je veux du moins suppléer par mes lettres à ce que je n’ai pu obtenir autrement. Quoique relégué aux limites du monde, je n’ai point oublié cette affection si vraie, si sincère que tu m’as témoignée dès le début, il y a long temps, et que lu me gardes encore. Je n’ignore pas, pieux et vénérable seigneur, tout ce que tu as dit et fait tant de fois pour notre cause. Si cela n’a point abouti, il n’en est pas moins vrai que Dieu demeure le débiteur de ta charité, et que tu as droit à ses récompenses. Mais moi, je t’ai voué une reconnaissance sans fin, et je ne cesse de louer ta piété devant tout le monde ; conserve-moi toujours les mêmes sentiments. Condamné à vivre dans ce désert, j’éprouve une grande consolation à posséder dans la Cilicie un si grand trésor, tant de richesses cachées : je veux dire l’attachement d’une âme aussi clairvoyante, aussi généreuse que la tienne.

Tantôt il écrit à Jean de Jérusalem, à Théodose de Scythopolis, à Euloge de Césarée en Palestine, à Ruffin de Rhodes, à Anatole d’ Adana en Cilicie, aux évêques Bassus, Porphyre, Urbicius, Maris, Moïse, à une foule d’autres, pour les remercier de leur dévouement, leur demander des lettres, les exhorter à la persévérance dans leur horreur pour le schisme, dans leur zèle pour une cause qui est celle de l’Église et de la justice.

Je le rends grâces, dit-il à Lucius, l’un d’entre eux, je fais sans cesse ton éloge ; car, au milieu de tant d’écueils et de naufrages, tu n’as pas quitté le droit chemin, et l’on t’a vu blâmer les choses qu’il fallait blâmer, éviter les hommes qu’il fallait éviter. Nous t’engageons à persister dans cette volonté énergique, et à montrer toujours plus d’ardeur pour la cause juste. Tu sais, en effet, quelle sera votre récompense, quelles couronnes vous attendent, si, tandis que les autres tombent, vous marchez d’un pas ferme dans la bonne voie, appliquant ainsi aux maux présents le meilleur des remèdes ; car, bien que vous soyez en petit nombre, la vigueur que vous avez déployée vous assure la victoire. Rien n’est plus fort que la vertu unie au zèle pour les intérêts de l’Église ; rien n’est plus propre à attirer le secours divin. Faites donc ce qui est de votre devoir, et vous serez comme un rempart inébranlable pour toutes les Églises du monde.

Puisque ta charité, qui embrasse l’univers, écrit-il à Elpidius de Laodicée, veut aussi s’occuper de moi et savoir où je suis, ce que je fais, quelles sont les personnes qui forment ma société,… je vais te le dire pour te faire plaisir… Je suis relégué à Gueuse, dans un désert : mais ce désert me plaît, j’y trouve paix et sécurité ; tout le monde m’entoure de bons offices. Grâce à tes prières, toute trace de maladie a disparu. Les Isaures nous laissent tranquilles ; je jouis avec délices d’un repos parfait. J’ai près de moi les vénérables prêtres Constantius et Evéthius, et j’espère que les autres, délivrés de leurs chaînes, vont accourir bientôt. Et toi, pieux seigneur, continue à prier pour moi, à qui tu es si cher, et à m’écrire souvent.

Tantôt il gronde paternellement les prêtres de Constantinople qui négligent d’assister aux synaxes et d’instruire les fidèles.

Je n’ai pas été médiocrement affligé d’apprendre que le prêtre Théophile et foi vous vous relâchiez. Je sais, en effet, que l’un de vous n’a fait que cinq homélies jusqu’au mois d’octobre, l’autre aucune. Rien ne m’a été plus pénible depuis que je vis dans celte solitude. Si je suis mal informé, hâtez-vous de me détromper. Si la chose est vraie, portez-y remède. Réveillez mutuellement votre zèle, car vous me causez une grande douleur, quoique j’éprouve pour vous une vive affection. Mais ce qui est autrement grave : la nonchalance où vous vivez, la négligence de vos fonctions appellent sur vos têtes le jugement de Dieu. Et qui donc pourrait vous excuser, vous, si, tandis que les autres sont persécutés, exilés, vous abandonnez à lui — même ce peuple battu de la tempête, sans songer à le secourir par votre parole, même par votre exempte ?

Quel affectueux abandon dans ces quelques lignes adressées à Herculius !

Ce n’est pas la peine de chercher des excuses à ton silence et d’alléguer la rareté des courriers, honorable seigneur digne de toute affection. Que tu écrives ou que tu te taises, rien ne peut changer l’opinion que j’ai de ton amitié. Tu l’as assez prouvée par les faits, et toute la ville sait quel amour ardent et presque insensé tu professes pour moi. Je désire cependant recevoir de ton excellence quelques défaits sur ta santé. Si être assuré de la mienne est pour toi, comme tu le dis, un dédommagement de notre séparation, tu dois comprendre de quel prix est une pareille assurance pour un homme qui sait aimer, toi qui aimes si bien. Aussi n’ai-je rien tant à cœur. Accorde-moi donc cette grâce : ce sera dans mon triste exil une grande consolation.

On aime à trouver sur les lèvres austères d’un tel homme les aimables reproches qu’il fait à son ami, l’évêque Cyriaque.

Puis-je donc le supporter ? Est-ce tolérable ? Auras-tu l’ombre d’une excuse à fournir ? Privé de toi depuis longtemps, je vis dans le deuil et le trouble, et tu n’as pas daigné m’écrire un fois. Moi, je t’ai adressé plusieurs lettres restées sans réponse, et tu penses n’avoir qu’une petite faute à te reprocher quand tu pousses l’ingratitude si loin ! Tu me causes une vive perplexité par ton silence, que je ne m’explique pas, alors surtout que je pense à cette affection si sincère et si vive dont tu m’as donné la preuve. Je ne peux accuser ta paresse, car je connais ton activité ; ni la peur, car je sais ton courage ; ni la maladie, car d’abord elle ne suffirait pas à t’arrêter, et j’ai appris d’ailleurs que tu jouis d’une santé parfaite. Qu’est-ce donc ? Je ne puis le dire ; je sais seulement que je souffre de ton silence. Enlève-moi ce chagrin, car, après cette lettre reçue, ne pas te hâter de m’écrire, c’est me livrer en proie à une extrême douleur.

Il écrit à Chalcidie d’Antioche, la sœur de Constantius :

Je connais l’affection que vous m’avez vouée depuis longtemps ; je sais qu’elle vit toujours dans votre cœur, et que l’absence, loin de l’affaiblir, n’a fait que l’embraser…. De mon côté, je vous porte toujours dans mon âme, comme si votre image y était gravée, et rien ne peut vous effacer de mon souvenir, bien que je vous écrive rarement faute de courriers. Puisque vous ne l’ignorez pas, donnez — moi de temps à autre des nouvelles de votre santé. Et quoique je fasse mille questions à ceux qui viennent de là-bas, je n’en éprouve pas moins le perpétuel désir de recevoir des lettres de vous.

Quelle douce et sainte philosophie ! Quel profond sentiment de l’immortalité dans cette lettre au préfet Studius qui pleurait la mort de son frère :

Doué, comme tu l’es, d’une haute sagesse, tu n’as pas besoin de mes paroles pour supporter avec résignation le départ de ton frère : je dis départ parce que je ne veux pas dire mort. Cependant, pour acquitter ma dette, j’exhorte ton excellence, honorable seigneur, à te montrer dans cette circonstance digne de toi — même ; non que tu doives t’interdire toute affliction : tu ne le pourrais pas, car lu es homme, ton âme habite un corps, et tu viens de perdre le meilleur des frères ; mais ta douleur doit avoir ses bornes. Tu sais, en effet, la fragilité des choses humaines qui passent connue l’eau du fleuve, en sorte que ceux-là seuls doivent être censés heureux qui ont fini dans une bonne espérance cette triste vie. Ce n’est pas vers la mort qu’ils s’acheminent, mais vers la récompense après le combat, vers la couronne après la lutte, vers le port après la tempête. Que ces pensées soutiennent ton courage ! Nous, dans notre douleur qui n’est pas légère, nous songeons aux vertus de cet homme de bien. Leur souvenir qui nous console doit être un grand adoucissement à ta peine. Si celui qui nous a quittés entêté un méchant, couvert de crimes, il faudrait pleurer et se lamenter ; mais tel qu’il était et que toute la ville l’a connu, modeste, doux, rigide observateur de la justice, d’une franchise et d’une loyauté parfaites, d’une âme grande et forte, plein de dédain pour les choses d’ici-bas, il faut te réjouir et te féliciter loi — même d’être précédé dans une vie meilleure par un frère comme celui-là, qui a placé dans un asile sûr et inviolable les biens qu’il possédait au sortir de ce momie. Garde-toi donc, seigneur bien-aimé, de te laisser abattre par ton deuil. Ne sois pas inférieur à loi même, et daigne m’apprendre que ma lettre l’a fait du bien.

Nous ne savons s’il faut demander pardon au lecteur d’avoir accumulé sous ses yeux tant de citations. Il nous a semblé que ces extraits de la correspondance intime d’un grand homme étaient plus propres à le faire connaître que nos discours et nos réflexions. L’orateur est descendu de sa tribune, le pontife a déposé son bâton pastoral, l’homme nous apparaît lui — même dans l’abandon de ses pensées. Et si nous découvrons tout ce qu’il y a de tendresse cachée au fond de cette vie austère, nous sentons toujours, même dans ses paroles les plus familières, comme la trace lumineuse des communications divines.

Il refuse les cadeaux de ses amis

Du reste, parmi les lettres de Chrysostome, beaucoup sont à l’adresse d’Antioche, et témoignent des souvenirs qu’il avait laissés dans sa patrie. La ville s’était crue frappée elle-même dans la personne de son plus illustre enfant. Accouru près de lui le premier, Libanius lui porta les condoléances et les sympathies de ses concitoyens. Bientôt on les vit arriver en foule près de l’exilé. Cucuse devint un but de pèlerinage. De tous les points de la Cilicie et de la Syrie, d’Antioche surtout, on affluait dans ce désert, jusque-là sans nom, regardé maintenant comme le sanctuaire de la vertu persécutée, le temple d’un martyr vivant. Prêtres, laïques, hommes, femmes, chacun tenait à offrir par lui-même l’hommage d’une affectueuse admiration ; chacun voulait voir le noble proscrit, recueillir un mot de sa bouche, être béni par lui, emporter au fond du cœur un écho de sa voix, un reflet de son visage. Après l’avoir vu, on voulait le voir encore ; tout visiteur devenait un ami. Ceux à qui le voyage de Cucuse était impossible, sollicitaient comme une faveur quelques mots de la main de Jean. « Je ne vous ai jamais vue des yeux du corps, écrivait-il à Sévera ; mais l’œil de mon âme vous contemple, et pour celui-là il n’est point de distance ». Les évêques qui n’avaient pu le visiter s’en excusaient par lettres, et se faisaient représenter près de lui par quelqu’un de leurs prêtres. « Être aimé de la sorte et par des hommes comme vous, répondait-il, ce n’est pas une petite consolation pour celui qui est l’objet de tels sentiments. Je regarde votre amitié comme un trésor, comme un amas de richesses inestimables ». On se disputait l’honneur de lui venir en aide dans sa pauvreté ; car, après avoir été si longtemps le père et le soutien des pauvres, il n’avait emporté de Constantinople que le plus complet dénuement. Mais son indigence abondait de tout, et il affligeait bien des personnes en repoussant les cadeaux d’une affection trop généreuse à ses yeux.

Si vous saviez, mandait-il à Cartérie, quel droit vous acquérez à ma reconnaissance en m’écrivant fréquemment, en répandant sur vos lettres le miel de votre charité, vous feriez tous vos efforts pour m’écrire tous les jours. Je ne crois plus habiter Cucuse ni vivre au désert, tant vos lettres me font de plaisir ! Mais quelle marque de bienveillance et de sollicitude ne m’avez-vous pas donnée en décidant mon seigneur et bien-aimé frère Libanius à se mettre en route, à entreprendre ce voyage ? Je m’en réjouis, j’en suis heureux. Rien, en effet, no peut être comparé à une véritable affection. Vous me demandez de vous conserver toujours les mêmes sentiments qu’autrefois ; moi je ne puis me contenter de cette mesure, et je m’applique tous les jours à les augmenter ; en cela je me rends service à moi-même : car je ne cesse de me représenter dans ma pensée la noblesse de votre âme, votre sincérité, votre délicatesse, votre bonté, votre caractère loyal, ennemi de toute dissimulation, et ces souvenirs me causent une grande joie. Assurée de mon attachement, ne vous fâchez pas si j’ai renvoyé ce que votre vénération m’avait adressé. Je l’ai reçu cependant et j’en ai joui par le cœur ; mais, ne manquant de rien, je vous ai priée de garder cela pour un autre temps. Si jamais j’éprouve les rigueurs de l’indigence, vous verrez avec quelle liberté je réclamerai ce que je repousse aujourd’hui ; ce ne sera, d’ailleurs, que vous obéir. Vous me disiez, en effet, à la fin de votre lettre : Montrez — moi votre confiance en usant de ce qui est à moi comme de votre bien propre. — Donc, puisque vous voulez que je sois dans cette disposition et que je regarde ce qui vous appartient comme m’appartenant, envoyez-moi ce que je demanderai, quand je le demanderai, et non lorsque je n’en ai nul besoin. C’est la meilleure manière de prouver que j’entre dans vos vues ; et vous me témoignerez votre charité sincère et votre respect, en me pardonnant mon refus et m’écrivant au plus tôt que vous n’en êtes pas blessée. Jusque-là je serai dans une grande inquiétude, par la crainte de vous avoir fait de la peine…. Il est bon que vous sachiez que je n’ai pas cherché à m’excuser auprès d’autres qui avaient pour moi les mêmes procédés et qui étaient fort de mes amis. 11 m’a suffi de refuser ce qu’ils m’envoyaient. Mais je tiens à me justifier à vos yeux, et je vous prie en outre de ne pas vous fâcher : c’est le langage que je ne cesserai de tenir, jusqu’à ce que vous m’ayez rassuré ; et si je reçois une lettre selon mes vœux, je croirai avoir reçu mille fois plus que ce que vous m’avez offert.

Lettre de Constantius à Porphyre

La bonté de ses amis le condamnait à renouveler tous les jours ces refus. L’un d’entre eux ayant insisté pour ne pas reprendre ses cadeaux, Jean les expédia aux missionnaires de Phénicie par le messager même qui les lui avait apportés et qu’il enrôla dans la milice évangélique de Constantius. À Olympiade seule était réservé le privilège de pourvoir à ses besoins ; et, quoique proscrite, quoique privée de ses biens, elle le faisait avec une prodigalité touchante qui tournait au profit des malheureux ; car le pieux exilé trouvait, dans le superflu d’une existence extrêmement sévère, de quoi nourrir autour de lui une foule d’indigents, racheter aux Isaures de nombreux captifs, et secourir efficacement les missions de la Phénicie, de la Perse, de l’Arabie, et de quelques pays occupés par les Goths.

Mais ces cadeaux, ces hommages, cette affluence de visiteurs attestaient autre chose que la pitié ou l’admiration d’Antioche. C’était aussi une manière de protester contre la tyrannie de Porphyre et ses infâmes mensonges ; car le sacrilège usurpateur ne se bornait pas à appeler la violence au secours de son intrusion. Ayant adopté comme le meilleur moyen de prosélytisme les amendes, la prison, la confiscation, et se trouvant trompé dans son attente, il en conçut plus de haine contre les amis de Jean dont le nom, qui lui semblait l’âme de celle résistance, résonnait sans cesse à ses oreilles comme une accusation et une menace. De là, son acharnement à les poursuivre de ses fureurs, et surtout à calomnier ce grand nom par eux vénéré. C’est à ces calomnies qu’ils répondaient par leurs visites à Cucuse. Quant à Jean, il se borna à laisser écrire par son ami Constantius cette lettre où respire toute la douceur d’une âme vraiment sacerdotale.

Votre piété eût dû ne pas se laisser surprendre par les paroles qu’on vous a dites, mais chercher avec attention la vérité dans ce flot de mensonges : car si l’on prend pour des faits tout ce qui se débile dans le public, il n’y a pas de réputation qui ne soit en péril ; si, au contraire, c’est par les lois et par les tribunaux qu’on veut arriver à connaître la vérité, je m’offre volontiers à être jugé par vous, pourvu que la calomnie ne lance pas contre moi de nouveaux traits. Je crains, en effet, après la manière dont vous m’avez traité, je crains les ombres mêmes et les fantômes. Des amis ont trahi l’amitié, et les ennemis ont aiguisé le mensonge. Vous avez tout fait pour que je fisse naufrage au milieu du port. Mais, quoique chassé de la ville et arraché de mon Église, je suis résolu à tout souffrir, même les plus grands supplices plutôt que de m’écarter delà modération évangélique et de manquer de patience ; car je sais, d’une manière certaine, que la solitude est plus sûre que la ville, et que les bêtes fauves sont plus douces que certains amis.

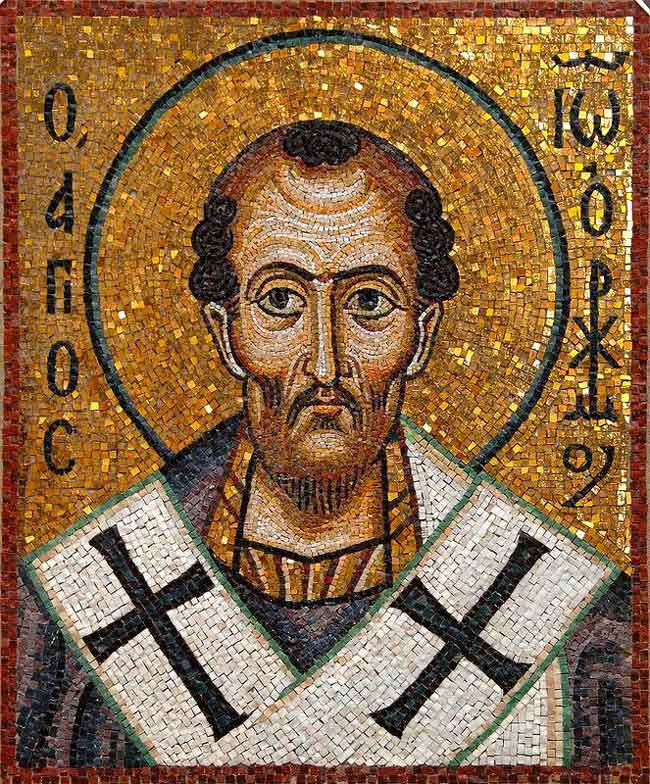

Saint Jean Chrysostome

Œuvres complètes traduites pour la première fois en français sous la Direction de M. Jeannin

Tome Premier, pp. 444-454 – Histoire de Saint Jean Chrysostome

Sueur-Charruey, Imprimeur-Libraire-Editeur, Arras, 1887

Pas de commentaire