Fêté le 28 août

Verbo Dei dum obedit,

Credit errans, et accedit

Ad baptismi gratian.

Firmans fidem, formans mores,

Legis sacrae perversores

Verbi necat gladio.

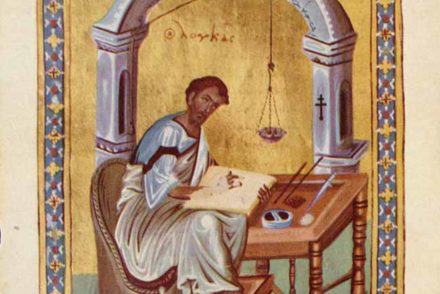

Bamberger Apokalypse – Staatsbibliothek Bamberg Msc.Bibl.140 / Reichenau, circa 1010

Touché par la parole de Dieu, il ramène son esprit

Dans les sentiers de la foi, et s’offre de lui-même à la grâce du baptême.

Il affermit la foi, il forme les mœurs, et armé du glaive de la parole, il extermine les corrupteurs de la loi de Dieu.

Prose de saint Augustin.

Saint Augustin naquit à Tagaste, ville d’Afrique, sous l’empire de Constance, l’an du Seigneur 354, le 13 novembre. Son père s’appelait Patrice et sa mère Monique. Patrice était un des premiers de la ville, où il exerçait la charge de curiale. Quelque temps avant sa mort, il reçut la foi chrétienne et se fit baptiser. Monique, à la véritable religion joignait une piété éminente, et comme, durant son mariage, elle était un exemple de pureté, de modestie, de douceur, de sagesse et d’une dévotion réglée, pour les femmes qui ont des maris d’une humeur fâcheuse, elle fut, dans la viduité, un modèle des véritables veuves dont parle saint Paul. Elle éleva Augustin dans la crainte de Dieu dès les premières années de son enfance. Il en fait la peinture dans ses Confessions, et il remarque jusqu’aux moindres mouvements de cet âge « Si les membres des enfants », dit-il, « sont alors innocents, leur esprit ne l’est pas, comme il paraît par la jalousie, l’envie, les dépits, les colères et les désobéissances dont ils sont déjà capables ».

Quand il fut en état de commencer à apprendre quelque chose, on l’envoya aux écoles, dans sa propre ville de Tagaste ; mais cet exercice de compter des lettres et d’assembler des syllabes, lui était si ennuyeux et lui semblait si indigne de son esprit, qu’il ne s’y appliquait que par contrainte. Comme il avait l’esprit vif et la mémoire excellente, il ne lui fallait pas beaucoup de temps pour concevoir ce que ses maîtres lui enseignaient ; mais il avait une passion si forte pour le jeu de paume et les autres plaisirs des enfants, qu’elle le détournait de ses études, et, quoiqu’il fût souvent châtié pour ce sujet, il ne s’amendait guère. Autant il avait d’aversion pour les lettres grecques, autant était-il passionné pour les fictions des poètes et pour la vue des spectacles que l’on représentait sur les théâtres. Il lisait avec un extrême plaisir les descriptions que fait Virgile du cheval de Troie, de la descente de Jupiter en pluie d’or, des voyages d’Enée à Carthage, de l’amour que Didon lui portait, de la mort funeste qu’elle s’était procurée à son occasion ces récits fabuleux l’attendrissaient jusqu’aux larmes. Dans ses Confessions il s’accuse de ces émotions comme d’un grand crime. « Qui peut-on imaginer », dit-il, « ô mon Dieu de plus malheureux que celui qui n’est touché d’aucun sentiment de ses misères, tel que je me trouvais alors ; je pleurais éperdument la mort de Didon, qui, pour l’amour qu’elle portait à Enée, s’était plongé le poignard dans le sein, et je ne pleurais pas la mort que je donnais cent fois le jour à ma pauvre âme ».

Étant tombé malade en ce temps-là, il demanda le baptême, mais aussitôt que le danger eut cessé, son père, alors païen, fit remettre la cérémonie à un autre temps.

A l’âge de treize ans, Augustin fut envoyé, vers l’an 367, de Tagaste à Madaure, qui n’en était guère éloignée, et où les écoles étaient meilleures. Il y apprit la rhétorique, la musique et l’astrologie. Bientôt ses maîtres de Madaure ne suffirent plus à son intelligence et à son savoir. Son père résolut de le conduire à Carthage, malgré les frais considérables que ce voyage et le séjour en cette ville devaient lui occasionner. Pendant qu’il réunissait la somme nécessaire à ce dessein, son fils passa un an à Tagaste, dans l’oisiveté, écoutant plus les discours corrompus de ses camarades que les sages remontrances de sa mère. Il alla à Carthage vers la fin de l’année 370, âgé de dix-sept ans.

Bamberger Apokalypse – Staatsbibliothek Bamberg Msc.Bibl.140 / Reichenau, circa 1010

Son apparition dans les écoles fit sensation. Il possédait déjà plusieurs langues il avait une aptitude singulière pour la philosophie et la métaphysique, une grande ardeur pour l’étude, le goût de la poésie, de l’art, du beau dans tous les genres, et surtout une éloquence naturelle, qui jaillis — sait sans effort d’une âme élevée et aimante. Il étonna ses condisciples et même ses maîtres, et tout le monde pressentit que, dans quelques années, il serait la gloire du barreau de Carthage.

Ce qui ajoutait un charme singulier à toute sa personne, c’est qu’au milieu de ses succès il était réservé et timide. Il n’aimait pas à se produire. Il portait sur sa physionomie, qui devenait chaque jour plus belle, cette candeur qui va si bien aux natures supérieures, et qui est à la fois le signe et la compagne du vrai talent. C’est ainsi que les hommes le voyaient ; mais il nous avoue, dans son humilité, qu’intérieurement il était tout autre ; qu’il rêvait la gloire, qu’il portait sur le barreau des regards pleins d’ambition, et que, sous cette apparence modeste qu’il ne dépouilla jamais et qui lui était naturelle, il cachait une âme enivrée de plus en plus d’elle-même. « Je tenais » dit-il, « le premier rang dans les écoles de rhétorique, ce qui me remplissait d’une joie superbe et me gonflait de vent. Vous savez pourtant, ô mon Dieu », ajoute-t-il, « que j’étais plus retenu que les autres, et mon éloigné des folies de mes camarades qui s’appelaient ravageurs. J’éprouvais même une sorte de pudeur impudente à ne pas leur ressembler et, quoique je vécusse avec eux et que je me plusse dans leur familiarité, j’avais en horreur leurs actions, ces moqueries sanglantes et injurieuses avec lesquelles ils insultaient à l’embarras des nouveaux venus et des étrangers, et faisaient de leur trouble l’aliment de leurs malignes joies. Voilà avec quels hommes et dans quelle compagnie j’étudiais alors l’éloquence, par cette malheureuse et damnable fin de l’ambition, qui trouve son aiguillon dans la vanité ».

Mais, si grandes que fussent alors cette vanité et cette ambition, ce n’était là, dans Augustin, que la moindre plaie. Son cœur était bien plus malade que son esprit. Son âme, vide de Dieu, manquant d’aliments, aspirait à quelque chose qui pût la satisfaire ; mais ce quelque chose d’inconnu qui lui manquait, Augustin ne savait où le trouver. Une inquiétude indéfinissable le tourmentait. Consumé de vagues désirs, sans objets et sans limites, il était arrivé à ce moment périlleux qui précède d’ordinaire les grandes chutes et qui trop souvent les annonce. « Je n’aimais pas encore », dit-il, « mais je désirais d’aimer, et, dévoré de ce désir, je cherchais un objet à ma passion. J’errais par la ville pour le trouver, et les chemins où je n’espérais pas de pièges m’étaient odieux ». Il ajoute ces mots d’une profondeur admirable :

« Mon cœur défaillait vide de vous, ô mon Dieu et pourtant ce n’était pas de cette faim-là que j’étais affamé. L’aliment intérieur et incorruptible qui manquait à mon âme ne m’inspirait aucun appétit. J’en étais dégoûté, non par rassasiement, mais par indigence. Et mon âme, malade, couverte d’ulcères, tombant d’inanition, se jetait misérablement hors d’elle-même, et mendiait à la créature quelque chose qui pût adoucir ses plaies. Je voulais aimer, être aimé et d’une affection qui fût sans réserve ».

Augustin était pauvre, inconnu, perdu dans une grande ville ; mais il était jeune, agréable, élégant, distingué. Comment donc, pour son malheur, ne serait-il pas tombé un jour ou l’autre dans les mets où il désirait tant être pris ?

Les spectacles, où, dès son arrivée à Carthage, Augustin se jeta avec la passion qu’il avait toujours eue pour ce plaisir, achevèrent de le pousser à l’abîme. Avec sa vive imagination, avec cette sensibilité exquise qui le faisait pleurer à la lecture d’un beau vers, au récit d’un sacrifice inspiré par l’amour, le théâtre avait pour lui un charme irrésistible. « Les spectacles me ravissaient », dit-il, « tout remplis qu’ils étaient des images de ma misère et des aliments de ma flamme ». Au sortir de là, il était si plein de toutes ces beautés, si ému de tous ces sacrifices, qu’il ne cherchait plus qu’une occasion de les faire naître dans le cœur de quelqu’un pour recevoir les mêmes plaisirs et offrir les mêmes dévouements qu’il avait vus si bien dépeints.

La triste chute ne se fit pas attendre. « Je tombai », dit-il, « dans ces filets où je désirais tant d’être pris. O mon Dieu, de quelle amertume votre bonté assaisonna ce miel. J’aimai je fus aimé et, m’élançant dans un réseau de douloureuses joies, je connus les ardentes jalousies, les soupçons, les craintes, les colères et les tempêtes de l’amour ». Qui était cette malheureuse jeune fille qui, oubliant Dieu pour Augustin comme Augustin oubliait Dieu pour elle, captiva un tel cœur pendant quinze ans ; qui le suivit par terre et par mer, à Tagaste, à Carthage, à Rome, à Milan ; qui ne le quitta tout en larmes qu’au moment où il se convertissait, et, elle aussi, pour se convertir, se jeter dans un monastère, et se donner enfin toute à Dieu ? nous ne le savons pas. Augustin, par une réserve pleine de délicatesse, a caché son nom. Elle passe comme une figure voilée dans cette histoire. Il est probable que, tant que cela fut possible, Augustin cacha ce nom, avec plus de soin encore, à sa pieuse mère, ainsi que le lien dont il venait d’enchaîner sa vie, et que nulle prière de sainte Monique et nulles larmes n’auraient pu le décider à briser. Bientôt, cependant, il fallut lui avouer le douloureux secret ; car, en 372, Augustin eut un fils, ce brillant Adéodat, que plus tard, aux jours de son repentir, il n’osait plus nommer que le fils de son péché mais alors, aux jours de sa passion, dans le premier tressaillement de son triste bonheur, il l’appela Dieudonné, Adéodatus. « Telle était alors ma vie, ô mon Dieu », s’écrie saint Augustin, « si cela peut s’appeler une vie. »

Augustin réalisait alors, ou plutôt dépassait toutes les espérances qu’avait fait concevoir sa brillante adolescence. L’éclat qui avait accompagné ses études littéraires n’était rien à côté du succès qui couronnait ses études philosophiques. On commençait à entrevoir que son don principal, ce ne serait ni son éloquence, qui pourtant fut admirable, ni sa sensibilité, qui était exquise, ni même son esprit, si agréable, si brillant et si fin. Au-dessus toutes ces qualités, qui avaient apparu les premières, il devait avoir un don souverain qui éclipserait tout ; et précisément, en 372, ce don venait de se révéler avec un éclat merveilleux. Voici comment :

Lorsqu’il s’occupait encore d’études littéraires, Augustin avait plusieurs fois entendu parler à son maître de rhétorique des Catégories d’Aristote comme d’un livre d’une telle profondeur, qu’on ne pouvait le comprendre qu’assisté des maîtres les plus habiles et au moyen de figures qu’on traçait sur le sable, pour rendre sensibles aux yeux les obscurités métaphysiques des choses. Impatient de connaître ce qu’il estimait être si extraordinaire, et n’ayant pas le courage d’attendre l’époque où on le lui expliquerait, il ouvrit ce livre et commença à l’étudier seul. A son grand étonnement, il n’y trouva nulle difficulté. Il errait à son aise au milieu de ces problèmes ardus, et lorsque plus tard il en suivit les explications publiques, on ne lui put rien apprendre que ce qu’il avait parfaitement entendu seul. Il lut de même, sans être aidé par personne, tous les livres de dialectique, de géométrie, de musique, d’arithmétique ; il ne trouvait de difficultés nulle part, ou plutôt il ne commençait à s’apercevoir des difficultés que lorsqu’il cherchait à les expliquer aux autres car alors il s’étonnait de la peine qu’avaient les personnes les plus intelligentes à le comprendre ; il n’y avait qu’un très — petit nombre d’esprits, même parmi les plus excellents, qui pussent le suivre, et encore de loin. Quoiqu’il n’eût, que dix-neuf ans, il était évident qu’un jour il aurait de l’aigle et cette limpidité de regard pour laquelle nulle lumière n’est trop éblouissante, et ce large et puissant coup d’aile pour lequel nul sommet n’est trop élevé.

Bamberger Apokalypse – Staatsbibliothek Bamberg Msc.Bibl.140 / Reichenau, circa 1010

En même temps qu’apparaissait le génie d’Augustin, son âme, son caractère, son cœur, achevaient de se révéler. Les rébellions et les caprices de son enfance étaient tombés. Ils avaient fait place à la plus charmante douceur. Augustin était de plus en plus réservé et modeste il craignait le bruit et l’éclat ; il évitait les folles réunions de ses condisciples ; il aimait la dignité ; il sentait vivement l’honneur ; il s’attachait pour toujours à ceux qui lui faisaient du bien. Et de même qu’il avait dans l’esprit une qualité maîtresse, il avait dans le cœur un don souverain c’était une source inépuisable de la plus profonde tendresse.

On commençait aussi à voir ce que seraient ses traits, sa physionomie, son extérieur enfin, et quelle forme aurait le vase précieux où habiterait ce grand esprit. Sa taille était peu élevée, et ne devait pas dépasser les tailles moyennes ; son tempérament était frêle, délicat, nerveux, comme il arrive d’ordinaire dans les âmes d’élite, selon la remarque de saint Grégoire de Nazianze ; il avait la peau fine et transparente ; le regard pénétrant, mais doux, reposé, baigné de sensibilité et de tendresse. Sa voix faible, sa gorge délicate, sa poitrine peu dilatée et très-inflammable, indiquaient qu’il était plutôt fait pour contempler que pour parler, ou du moins pour persuader que pour dominer ; pour la parole intime, affectueuse, persuasive, qui se dit dans un cercle d’amis choisis, que pour les éclats de la grande éloquence dans les assemblées tumultueuses. Tout l’ensemble enfin de sa personne était de la plus parfaite élégance et de la plus rare distinction.

Sous cette belle enveloppe, on voyait les horribles ravages du mal une plaie qui s’agrandissait tous les jours, une conscience, une âme éternelle qui allait périr. Cette vue couvrait tout le reste d’un voile de deuil. Avec la vertu, la foi elle-même avait baissé dans l’âme d’Augustin. Du cœur, où elles étaient nées, où elles naissent toujours, les ténèbres commençaient à monter dans son esprit ; et l’on pouvait prédire qu’après avoir abandonné la vertu, Augustin renierait la foi ou plutôt il n’y avait plus rien à prédire. Du premier abîme, il avait déjà roulé dans le second, et la perte de la foi avait suivi de près ta disparition des mœurs.

« Hélas, » dit-il, « à quoi me servait alors cette promptitude et cette vivacité d’esprit avec laquelle je pénétrais toutes les sciences et j’éclaircissais seul, sans le secours de personne, tant de livres obscurs et difficiles, puisque j’étais tombé dans des excès si horribles et dans une indifférence si honteuse pour les choses de la piété ? Et les petits et les simples, qui avaient l’esprit plus lent, n’étaient-ils pas plus heureux, puisqu’ils ne s’égaraient pas comme moi, et que, restant dans le nid de la sainte Église, ils y attendaient en paix la venue de leurs ailes ? »

Augustin partageait la demeure d’un ami, Romanien de Tagaste, qui, après la mort de son père, devint son appui. A dix-neuf ans, Augustin lut de Cicéron un ouvrage intitulé Hortensius, que nous n’avons plus aujourd’hui. C’était une exhortation à la philosophie il en fut vivement touché. Il se sentit saisi d’un violent mépris pour les richesses et les honneurs, et d’un ardent amour pour la sagesse. Quelque chose cependant refroidissait son enthousiasme pour les ouvrages de Cicéron et des autres auteurs païens, c’était l’absence du nom de Jésus Christ, qu’il avait sucé avec le lait, qui était demeuré au fond de son cœur malgré les orages de la jeunesse, et sans lequel les plus beaux traités de philosophie lui paraissaient incomplets et perdaient de leurs charmes. Il se mit donc à lire les saintes Écritures mais ce style déplut à son esprit épris de l’éloquence pompeuse de Cicéron et enflé d’orgueil. Quelque temps après, il rencontra quelques Manichéens ces imposteurs le voyant avide de la vérité, se vantèrent de lui faire connaître la nature des choses ; ils lui dirent qu’il n’y avait point de mystère, que la raison se rendait compte de tout lorsqu’elle savait s’affranchir de la foi ils lui peignirent les catholiques comme esclaves de l’autorité de l’Église, et par là incapables de toute science. Il tomba dans ce piège et y demeura neuf ans. Il trouva chez les hérétiques ce qu’on trouve chez les incrédules de tous les temps, beaucoup de subtilités, point de démonstration ; ils ne lui expliquèrent point les grands problèmes qui intéressent le plus l’humanité, comme l’origine du mal, dont la solution ne se trouve que dans l’enseignement de l’Église catholique.

Augustin fit tomber avec lui dans l’erreur manichéenne plusieurs catholiques, entre autres Alype, son ami, et Romanien, son bienfaiteur. Toutefois, il ne prit jamais part avec les initiés et les prêtres aux horribles pratiques de ces hérétiques il resta toujours simple auditeur.

Bamberger Apokalypse – Staatsbibliothek Bamberg Msc.Bibl.140 / Reichenau, circa 1010

En 375, Augustin ayant achevé ses études, revint à Tagaste et y enseigna avec succès la grammaire et la rhétorique. Il demeurait chez Romanien, car sa mère, voyant qu’il s’obstinait dans l’hérésie, lui avait interdit sa demeure. Elle n’abandonna pas pour cela ce cher fils ; elle faisait sans cesse pour sa conversion des prières et des aumônes. Cependant Augustin devait rester encore longtemps dans l’erreur. De dix-neuf à vingt-huit ans, sa vie fût tour à tour consacrée à la défense du Manichéisme et à l’enseignement des belles-lettres. La douleur où le jeta la perte d’un ami ne lui permit pas de rester plus longtemps dans les lieux qui le lui rappelaient. Il alla à Carthage, où il enseigna la rhétorique avec beaucoup d’éclat nous trouvons parmi ses auditeurs Licentius, fils de Romanien, et Alype. Ayant remporté un prix de poésie, qui proclamait sur le théâtre, il fut couronné par le proconsul de Carthage, Vindicien. C’était un médecin célèbre qui devint l’ami d’Augustin, et le délivra de sa passion pour l’astrologie judiciaire.

En 380 ou 381, Augustin fit un traité de ce qui est beau et convenable dans chaque chose, et cet ouvrage qu’il dédia à l’orateur Hiérius, n’est point parvenu jusqu’à nous. Cependant il ne trouvait point chez les Manichéens la science qu’ils lui avaient promise à chaque question un peu difficile qu’il leur posait, ils le renvoyaient à Fauste, un de leurs évêques et l’oracle du parti. En 383, Fauste étant venu à Carthage, Augustin ne trouva en lui qu’un ignorant qui parlait bien. Il est vrai, d’un autre côté, que l’Église catholique, en Afrique, ne possédait alors aucun esprit savant et distingué, qui pût convaincre Augustin. Désirant trouver de plus grandes lumières et des écoliers plus dociles qu’à Carthage, il résolut d’aller à Rome. Sa mère l’ayant su, ne le quitta plus, pour l’empêcher de partir, ou partir avec lui. Un jour, qu’elle l’avait accompagné sur le bord de la mer, il feignit de ne monter sur un navire que pour prolonger ses adieux à un ami, et rester avec lui jusqu’au signal du départ. Il persuada à sa mère de passer la nuit sur le rivage, dans une chapelle consacrée à saint Cyprien ; le navire partit pendant qu’elle priait ainsi. Quand elle s’aperçut de la perte qu’elle venait de faire, elle fut accablée de douleur.

Quelques jours après son arrivée à Rome, il fut attaqué d’une dangereuse maladie ; il en guérit par les soins de son ami Alype, qui l’avait suivi, et par les prières de sa sainte mère, qui, bien qu’absente, l’accompagnait de cœur. Dès qu’il se vit en santé, il enseigna la rhétorique dans l’école grecque de Sainte-Marie. Mais les écoliers romains ne lui déplurent pas moins que ceux de Carthage ils n’étaient pas turbulents, mais ingrats ; le jour où il s’agissait de donner au professeur le prix de ses leçons, ils désertaient l’école. Ce procédé fut cause qu’il ne balança pas d’accepter la chaire de Milan, que Symmaque, préfet de Rome, lui offrit. Il y arriva au mois d’octobre, l’an 385, et il y fut reçu avec une grande joie par tous les habitant ; l’empereur même, qui était Valentinien le Jeune, témoigna beaucoup de satisfaction de son arrivée. Augustin répondit aux belles espérances que l’on avait conçues de lui, et il acquit bientôt à Milan cette grande réputation qui le suivait partout.

Il n’y fut guère longtemps sans faire connaissance avec saint Ambroise, dont le nom était si célèbre. Il en fut reçu avec une paternelle bonté. Souvent il allait entendre ses prédications, non point pour profiter de sa doctrine, mais pour juger de son éloquence. Il trouva dans son langage moins de grâce que dans celui de Fauste le Manichéen, mais plus de solidité dans ses raisonnements. Il commença à voir que le catholicisme se pouvait raisonnablement défendre ainsi, il tomba dans un état où il n’était ni orthodoxe ni manichéen, mais flottant entre la vérité et le mensonge.

Cependant, le jour se faisant peu à peu plus grand dans son âme, il résolut de se mettre au rang des catéchumènes. Monique le trouva en cette suspension d’esprit, lorsqu’elle arriva à Milan, où le désir du salut de ce cher fils la fit venir d’Afrique, sans considérer la longueur, les périls et les incommodités d’un si long voyage. Elle fut bientôt connue et estimée de saint Ambroise. Elle se mit sous sa conduite et, comme il la reprit de ce que, suivant la coutume d’Afrique, elle portait des mets sur les tombeaux des martyrs, elle s’en abstint, faisant voir que sa dévotion était véritable, parce qu’elle était obéissante. Elle ne perdait aucun de ses sermons. Augustin les fréquentait aussi, comme nous venons de le dire. Une partie du voile qui lui cachait la vérité tomba ; il connut que jusqu’alors il n’avait eu horreur de la religion catholique, que parce qu’il prenait pour elle le fantôme qu’il s’en était formé.

Si le cœur d’Augustin eût été pur, l’incendie de la foi et de l’amour divin aurait éclaté promptement ; mais depuis quinze ans il portait le joug d’une liaison coupable. Il y avait mis toute son âme. Ce qu’il avait tant désiré étant jeune, il l’avait rencontré et si la longueur et les périls d’un voyage de six cents lieues n’avaient pas arrêté la mère d’Augustin, ils n’avaient pas davantage fait hésiter la mère d’Adéodat. Elle était venue rejoindre Augustin à Rome ; elle l’avait accompagné à Milan ; ils vivaient ensemble ; Adéodat grandissait auprès d’eux, les unissant et les réjouissant par son génie précoce. Comment sortir d’une telle position ? Et tant que ces liens ne seraient pas brisés, comment arriver à la foi, au saint baptême, à la pénitence, à la sainte Eucharistie, à la pleine et parfaite vie chrétienne ?

Il y avait alors auprès d’Augustin un jeune homme que nous apprendrons à connaître plus intimement. Il se nommait Alype, c’était le meilleur et le plus cher de ses amis. Il s’était lié avec Augustin en Afrique, l’avait revu à Rome, et, ne pouvant vivre sans lui, il l’avait rejoint à Milan. Augustin l’avait entraîné dans toutes ses erreurs, et il y adhérait encore mais c’était un jeune homme d’une rare inclination pour la vertu. A peine s’il avait eu dans sa jeunesse quelque faiblesse rapide, dont il s’était détaché avec mépris et remords ; et il avait toujours vécu depuis dans une parfaite continence. Il pressait sans cesse Augustin de faire comme lui ; il lui vantait avec enthousiasme les joies de cette vie austère, élevée, toute spirituelle, dédommagée des sacrifices que la chasteté demande, par une paix, une liberté et une force que l’on ne peut trouver que dans la contemplation solitaire de la vérité. Malheureusement Augustin était trop malade pour goûter ces consens. Cette union dont il portait le joug depuis quinze ans lui paraissait si nécessaire, que la vie sans cela lui eût semblé une infélicité et une mort. « Je n’aurais jamais pu vivre privé de l’affection de celle que j’aimais », dit-il « et comme j’ignorais la force dont Dieu revêt l’âme chaste, je me sentais incapable de cette solitude. Vous m’eussiez donné cette grâce, ô mon Dieu », continue-t-il, « si j’eusse frappé vos oreilles par les gémissements de mon cœur, et si j’eusse, par une foi vive, remis entre vos mains toutes mes inquiétudes ».

Mais, hélas ! il n’y pensait guère. « Enchanté par la criminelle douceur du plaisir, et ne pouvant souffrir que l’on touchât à mes plaies, je traînais », dit-il humblement, « ma chaîne après moi, tremblant qu’on ne vînt la rompre. Je repoussais tout ce qu’on pouvait me dire en faveur de la vertu, comme une main qui voulait m’ôter un esclavage que j’aimais ».

Il n’y avait évidemment à une situation pareille, à une si profonde maladie de cœur, qu’un remède possible. Puisque Augustin ne pouvait pas vivre dans la solitude austère de la chasteté, il fallait faire bénir par Dieu cette union dont il avait besoin. Sainte Monique y pensait sans cesse ; elle priait ardemment dans ce but, et, persuadée que, le jour où Augustin ne connaîtrait plus que les saintes et légitimes affections du mariage, s’évanouiraient les dernières difficultés de son esprit, elle poussait vers Dieu les plus grands cris de son cœur.

Le plus simple eût été qu’Augustin épousât la mère d’Adéodat. Mais, sans qu’on puisse dire pourquoi, il paraît que la chose n’était pas possible ; car quand on sait ce qu’Augustin souffrit en se séparant d’elle lorsqu’il le fallut faire, il est évident que les lois, ou les mœurs, ou des circonstances que nous ignorons, apportaient à cette union des obstacles insurmontables. Ne pouvant ni épouser la mère d’Adéodat, ni la renvoyer, voilà quel était alors le cruel état d’Augustin. Sous toutes ces hésitations, dans toutes ces angoisses, derrière tous ces ajournements, il y avait une question plus profonde, plus intime, plus douloureuse la grande question de la vertu, l’éternelle question du cœur. Qui sent mieux ces choses, et qui en souffre plus qu’une mère ? Et néanmoins il n’y avait pas à hésiter. Puisque ces liens coupables ne pouvaient être transfigurés, il fallait les briser et le seul moyen de faire supporter à Augustin cette blessure, c’était de lui offrir la perspective de quelque noble union vraiment digne de lui.

Sainte Monique eut probablement recours aux conseils et à la haute influence de saint Ambroise pour l’aider dans une œuvre si difficile ; surtout elle pria avec ardeur ; « elle poussa vers le ciel », dit saint Augustin, « de fortes clameurs, pour conjurer Dieu de l’éclairer dans un moment si important et si périlleux ». Et enfin, après avoir cherché avec soin et prié longtemps, elle eut le bonheur de rencontrer, dans une famille chrétienne, une jeune fille qui lui sembla réunir toutes les qualités qu’une Sainte peut désirer dans celle à qui elle va confier l’âme malade de son fils. Elle en parla à Augustin, le pressa vivement et celui-ci, accablé, sentant qu’il fallait se résigner au sacrifice, n’osant ni l’accorder ni le refuser, laissa agir sa mère. La demande fut donc présentée par sainte Monique, et on l’agréa seulement, comme la jeune fille sortait à peine de l’adolescence, il fut convenu que le mariage n’aurait lieu que dans deux ans. Peut-être aussi ce délai parut-il nécessaire aux deux familles pour donner à la position d’Augustin le temps de se régulariser et de s’ennoblir. Quoi qu’il en soit, comme Augustin ne pouvait pas demeurer sous l’œil de celle qui lui était promise, dans une position si fausse et qui fût devenue si indélicate, on pressa la séparation, et le sacrifice fut consommé. Saint Augustin n’a dit qu’un mot de cette séparation mais quel mot ! « Je me laissai arracher celle qui partageait ma vie et comme mon âme adhérait profondément à son âme, elle en fut déchirée et brisée, et mon cœur en versa du sang ». Et plus loin il ajoute : « La blessure que me causa cette séparation ne voulait pas se guérir, et pendant longtemps elle me causa les plus cuisantes douleurs ».

Quant à la mère d’Adéodat, on imagine aisément ce que furent ses gémissements et ses larmes mais l’histoire n’en dit rien. Ce qu’on sait du moins, ce qu’on aime à apprendre, c’est que cette femme qui, pendant quinze ans, avait disputé à Dieu le cœur d’Augustin, touchée enfin de la grâce, et, au moment où l’abandonnaient les affections de la terre, se retournant vivement vers le ciel, s’alla cacher dans un monastère, et y employa le reste de sa vie à pleurer, à se purifier, à demander pardon à Dieu d’avoir enchaîné un tel cœur et d’avoir retardé de quinze ans le triomphe que ce grand génie préparait à l’Église. « Elle valait mieux que moi », dit saint Augustin, « et elle fit son sacrifice avec un courage et une générosité que je n’eus pas la force d’imiter ».

Il y eut à ce moment, dans la vie d’Augustin, un rayon de paix, comme une éclaircie entre deux tempêtes. Les liens étaient brisés, le sacrifice était fait. Semblable à un vaisseau qui se relève dès qu’on l’a déchargé d’un poids, l’âme d’Augustin retrouvait son élévation naturelle. Sa mère rayonnait de bonheur à ses côtés. Ses amis se livraient avec ardeur à l’étude de la philosophie. Chaque jour arrivait d’Afrique quelque compatriote d’Augustin, heureux de retrouver à Milan son jeune maître ou son vieil ami : Romanien, par exemple, que d’interminables procès avaient conduit dans cette ville, et qui, toujours fidèle au fils de Patrice et de Monique, lui avait apporté, avec la même délicatesse qu’autrefois, les ressources de sa grande fortune ; Alype, que nous connaissons déjà, et qui, fixé depuis peu auprès d’Augustin, allait lui être une si douce consolation et une si tendre compagnie ; Nébridius, qui avait quitté Carthage et le vaste domaine de son père, et sa maison, et même sa mère, pour se livrer à l’étude de la philosophie. Plus jeune qu’Augustin, flottant comme lui, cherchant la vérité sans y trouver, et gémissant de ses doutes ; d’un esprit profond et pénétrant, il avait une place à part dans le cœur d’Augustin. Quelques autres, sept ou huit à peu près, la plupart d’Afrique, se groupaient encore autour de lui, livrés aux mêmes études. On cultivait les lettres ; on devisait sur les plus belles questions de Dieu et de l’âme.

Bamberger Apokalypse – Staatsbibliothek Bamberg Msc.Bibl.140 / Reichenau, circa 1010

Les Petits Bollandistes. Vies des Saints. Septième édition, tome dixième, p. 279-312, Bloud et Barral, libraires, Paris, 1876

Version électronique disponible sur le site des Vrais Chrétiens Orthodoxes Francophones

Pas de commentaire