Histoire de la crucifixion

Il semble bien que les Grecs, qui avaient la crucifixion en horreur, n’en aient pas usé chez eux. Il faut, en effet, arriver aux conquêtes d’Alexandre, qui l’emprunta aux Perses, pour la voir entrer dans l’histoire hellénique. Elle continue à y être infligée sous les Diadoques, en Syrie sous les Séleucides, comme Antiochus Epiphane, en Égypte sous les Ptolémées. À Syracuse, ville grecque, Denis le Tyran l’avait peut-être empruntée aux Carthaginois.

Les Romains paraissent aussi l’avoir adoptée à l’exemple de Carthage, qui en faisait un fréquent usage. Nous verrons cependant, en étudiant l’Instrument, que ce fut chez eux le terme d’une évolution, dont le départ était une simple punition relativement bénigne, primitivement infligée aux esclaves. À Rome, on mit d’abord en croix, pendant les guerres, les déserteurs et les voleurs, mais surtout les rebelles vaincus. Nulle part ce dernier motif ne fut plus largement invoqué qu’en pays israélite : depuis les 2 000 Juifs séditieux crucifiés par le légat de Syrie, Quintilius Varus, après la mort d’Hérode le Grand, jusqu’aux hécatombes du siège de Jérusalem, où les Romains crucifiaient jusqu’à 500 Juifs par jour, au témoignage de Josèphe, historien juif, mais favorable aux maîtres du monde.

En temps de paix, c’était avant tout le supplice des esclaves. Nombre d’auteurs en font foi (Tite-Live, Cicéron, Tacite). Les comédies de Plaute, qui fourmillent d’esclaves, sont pleines d’allusions très directes à ce qu’ils considèrent sans illusion comme leur fin naturelle : « Mon père, mon grand-père, mon bisaïeul, mon trisaïeul, ont ainsi fini leur carrière » [Miles gloriosus].

La croix avait été d’abord réservée à leurs révoltes en groupe comme celle de Spartacus ; après sa répression, 6 000 croix jalonnèrent la route, depuis Capoue jusqu’à Rome. Plus tard, les propriétaires reçurent le droit de vie et de mort sans appel sur leurs esclaves considérés comme un bétail. L’ordre de mort était : « Pone crucem servo—Impose la croix à l’esclave » et non pas : mets l’esclave en croix. Nous reviendrons sur cette importante question du patibulum, en étudiant la croix. […]

Instruments de la crucifixion

La croix, en règle générale, la croix réglementaire, si l’on peut dire, était formée de deux pièces distinctes. Déjà les Septante l’appellent « xulon didumon — le bois double » (Jos 8,29). L’une, verticale, plantée à poste fixe, était le « stipes crucis » ; l’autre, mobile et qu’on fixait horizontalement sur la première, s’appelait le « patibulum ».

1° Stipes crucis. — Parlons français : le tronc de la croix ; car stipes veut dire tronc (d’arbre), pieu et même pal. C’est lui que primitivement on désignait par le mot croix. « Crux », comme « stauros » en grec, n’est qu’un pieu fiché verticalement en terre, de même que « skolops », qui veut dire pal. À telle enseigne que stauros et skolops ont pu être interchangés et que certains auteurs ont pu employer le verbe « anaskolopizein » (empaler) pour le crucifiement de Saint-Pierre et celui de Jésus.

Le sens de « crux » s’est étendu ensuite à l’ensemble ajusté des deux bois, tel que nous l’entendons aujourd’hui. Mais nous verrons, chose plus étrange encore, que crux et stauros ont été employés, par synecdoque, pour désigner isolément le patibulum amovible : Crucem portare — Stauron bastazein — Porter sa croix.

Quant à la croix de saint André, en X, elle est ignorée des anciens auteurs. La première mention en est faite au Xe siècle et la première image est du XIVe siècle.

Quelle était la hauteur de ce stipes ? Le Père Holzmeister distingue la « crux humilis », qui est courte et la « crux sublimis », qui est longue. Mais toutes les citations qu’il donne montrent clairement que la crux sublimis était réservée aux personnages qu’on voulait mettre en évidence, qu’il s’agît d’un haut personnage, comme Regulus ou Bomilcar, à Carthage, ou de l’assassin espagnol à qui Cæsar Galba l’accorda ironiquement, parce qu’il s’était prétendu citoyen romain.

Au contraire, la masse des croix était basse, humilis. Ceci permettait aux bêtes féroces lancées dans l’arène de déchirer les crucifiés à leur aise, et aux loups de l’Esquilin (Horace) d’en dévorer les cadavres (il y avait sur les pentes de l’Esquilin à Rome une forêt de stipites à demeure). Suétone rapporte de son côté un ignoble trait de Néron, qui se déguisait en bête fauve dans l’arène, pour satisfaire son sadisme.

Notons d’ailleurs que la crucifixion devait être singulièrement simplifiée, pour les bourreaux, par les croix basses, surtout quand le travail pressait et que les condamnés étaient nombreux. Il ne faut jamais, dans toutes ces recherches sur un supplice qui était quotidien, oublier cette notion de commodité perfectionnée par un long usage. Il faut toujours se mettre dans la peau d’un bourreau.

2° Patibulum-Furca. — Le bois horizontal présente, à Rome du moins, une origine assez curieuse; ce fut d’abord une « furca ». La furca était une pièce de bois en forme de V renversé, sur laquelle, dans les remises, on faisait reposer le timon des chars à deux roues. Quand on voulait punir un esclave, on lui mettait la furca à cheval sur la nuque, on liait les mains aux deux branches et on le promenait dans le quartier, en lui faisant proclamer sa faute. D’où l’injure courante, dans Plaute, de « furcifer — porteur de furca ». On y trouve aussi : « Ita te forabunt patibulatum per vias stimulis — Car ils te mèneront à coups d’aiguillon par les rues, portant le patibulum » [Mostellaria, v. 56]

Bientôt cette promenade expiatoire s’accompagna, après dénudation du condamné, d’une flagellation en règle pendant tout le trajet. Puis, pour plus de commodité, on accrocha la furca à un pieu vertical, ce qui permettait de le fouetter à mort. C’est ce qu’on appelait encore du temps de Néron [v. Suétone, La mort de Néron], punir « more majorum », selon la coutume des ancêtres. — « Nulla causa est, écrit Plaute, quin pendentem me virgis verberes — Je te donne le droit de me faire battre de verges, pendu à la croix » [Casina, v. 1003] — « Verberibus cædere pendens — Tu seras roué de coups sur la croix » [Mostellaria, v. 1167].

Mais comme on n’avait pas toujours sous la main une « furca », on en vint à utiliser une longue pièce de bois, qui servait à barrer les portes et s’appelait « patibulum » (de patere — être ouvert). C’est ainsi que la pièce horizontale de la croix, qui n’était plus, bien entendu, prise à une porte, devint une poutre rectiligne, portée par le condamné, du tribunal au camp des stipites. Il la portait généralement sur la nuque, les deux membres supérieurs étendus et liés sur elle, de manière à ce qu’il fût désarmé. On comprend maintenant pourquoi la sentence de mort était : « Pose la croix sur l’esclave ». C’est ce patibulum, que Tertullien compare à la grande vergue unique du mât des navires romains. […]

3° Connexion des deux bois — Les deux bois étaient donc séparés ; nous en verrons d’autres preuves au portement de croix. Comment fixait-on le patibulum sur le stipes ? À priori on pouvait le faire de deux façons, soit en l’insérant sur une face du pieu, soit en le mettant en bout ; on réalisait soit une †, soit un T, le Tau majuscule de l’alphabet grec. Il ne semble pas y avoir un seul texte ancien pour éclairer ce problème de façon définitive et il faut en arriver à Juste Lipse (XVIe siècle) pour voir baptiser, par lui, la † « crux immissa » ou « capitata » et le T « crux commissa ».

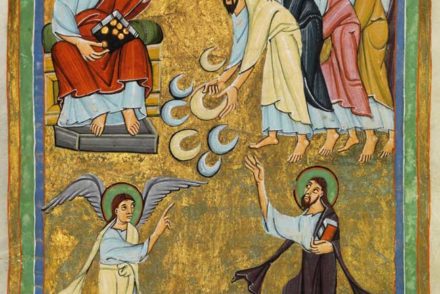

Presque tous les archéologues modernes pensent que la croix romaine était en T (Voir Dom Leclerc, Dict. D’Archéologie). Dans l’art chrétien, on peut voir à toutes les époques, les deux formes, bien que le Tau semble plus antique ; nous y reviendrons à propos de la croix de Jésus. Il est certain, si l’on se met encore ici à la place des bourreaux, que le T était beaucoup plus facile à réaliser, pour un charpentier. Il suffisait de creuser une mortaise au milieu du patibulum et d’amincir le bout du stipes en un tenon. Avec une croix moyenne, de deux mètres au maximum, l’accrochage pouvait se faire aisément à bout de bras. Oserai-je ajouter que le patibulum qu’on montre à Santa Croce de Rome, dans l’escalier qui monte à la chapelle des reliques, comme étant celui du bon larron, porte précisément cette mortaise ?

4° Sedile. — Il est possible que, dans certains cas, on fixait à la face antérieure du stipes, dans sa partie moyenne, une espèce de croc horizontal en bois, qui passait entre les cuisses et soutenait le périnée. Ce qui le fait supposer, ce sont trois phrases de Sénèque (Epistolæ morales), où il est question de « sedere cruce — s’asseoir sur la croix » et même de « acuta sedere cruce », comme si ce croc était à bord aigu comme les chevalets des tortionnaires médiévaux. Le troisième texte parle de « patibulo pendere, extendi et sustineri — pendre au patibulum, y être distendu et soutenu ». Saint Justin parle aussi du « crucis lignum, quod medium est infixum, sicut cornu eminet, in quo insident crucifixi — ce bois de la croix qui est fixé au milieu, fait saillie comme une corne, sur lequel sont assis les crucifiés ». Saint Irénée dit que la croix à cinq extrémités ; sur la cinquième se repose le crucifié. Tertullien parle aussi [Adv. Marcionem] du « sedilis excessus », qui rappelle la corne de la licorne. « Sedile » veut simplement dire un siège quelconque et c’est probablement d’après ce passage que les auteurs modernes appellent le croc périnéal un « sedile », qu’on ne voit dénommer nulle part ailleurs, que je sache.

Nous verrons, en étudiant les causes de la mort dans la crucifixion, que ce croc était destiné à prolonger considérablement l’agonie, en diminuant la traction sur les mains, cause de tétanie et d’asphyxie. Il est plus que probable que toutes les croix ne le portaient pas, et qu’on l’ajoutait quand on avait dessein de prolonger le supplice. On s’imagine sans peine que, lorsqu’il fallait fabriquer des centaines de croix les charpentiers ne se souciaient point de compliquer les bois de justice, par un travail supplémentaire, qu’ils savaient parfaitement inutile.

Nous verrons d’autre part, en étudiant les plaies des mains, pour quelles raisons je suis convaincu de l’absence de ce support dans la croix de Jésus. Cela explique d’ailleurs en partie la brièveté relative de son agonie.

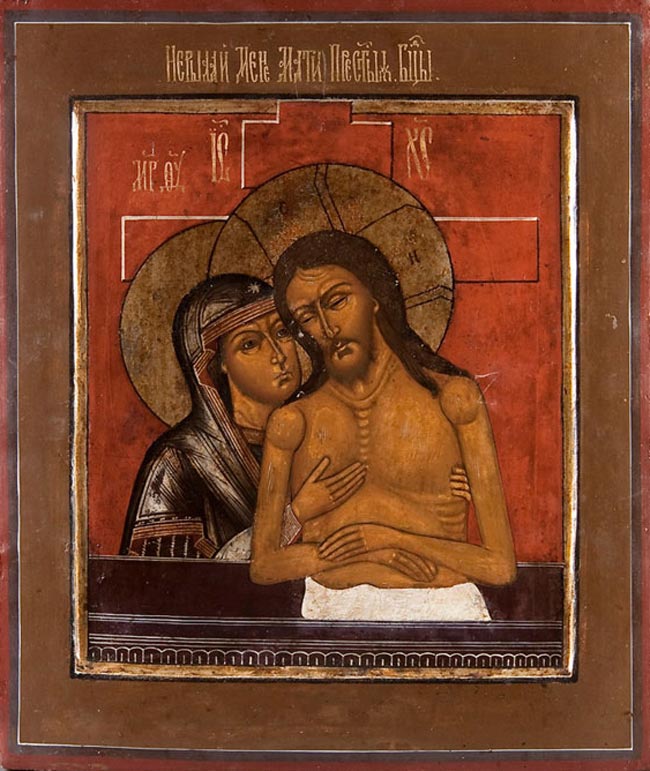

Le sedile n’a presque jamais été représenté par les artistes, peintres ou sculpteurs. Ce fait n’est d’ailleurs pas un argument contre son existence historique, même dans la Passion du Sauveur. Il signifie simplement, la chose est évidente, que ce croc périnéal est essentiellement inesthétique, pour ne pas dire indécent. C’est pour de tout autres raisons que je l’élimine en pleine conscience scientifique.

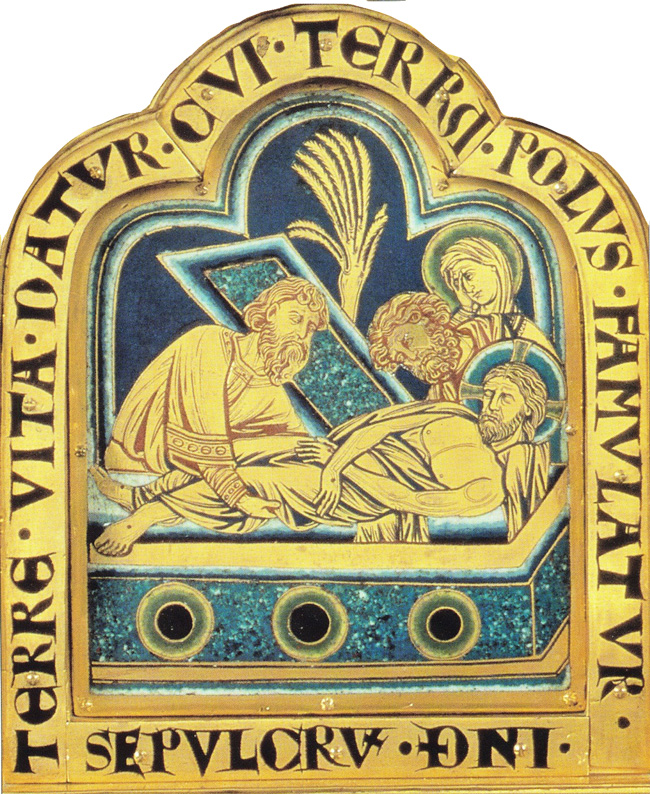

5° Suppedaneum — Par contre, les artistes ont très souvent représenté, et les modernes représentent presque toujours, les pieds de Jésus reposant sur une console horizontale ou oblique, sur laquelle ils sont cloués. Je reviendrai sur ce « suppedaneum », qu’aucun auteur ancien ne connaît, affirme le Père Holzmeister. La première mention en est faite par Grégoire de Tours [VIe siècle — De gloria martyrii]. Nous verrons, en étudiant le clouage des pieds comment est née et s’est développée cette pure imagination d’artiste.

6° Instruments de fixation. — Il faut bien se résoudre à admettre que l’enclouage des mains et des pieds était le mode essentiel, habituel, de fixation à la croix, quels que fussent le motif de condamnation et la situation sociale du condamné. On clouait des esclaves comme des hommes libres, des Juifs comme des Romains.

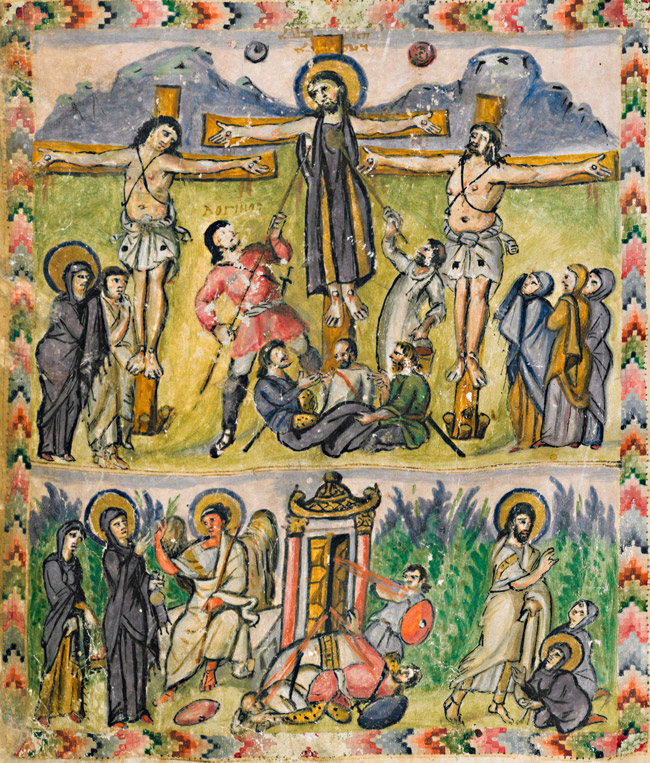

L’erreur initiale, qui attribue à Jésus le monopole des clous, est attribuable à Tertullien, qui écrivait [Adv. Marcionem] que « Seul Il fut crucifié de façon si remarquable ». L’erreur a été contresignée de notre temps par Th. Mommsen, éminent historien certes, mais dont bien des thèses ont été depuis fort discutées. Ce n’est pas la seule fois que l’évolution des sciences a infligé à la prétendue infaillibilité germanique de cruels démentis. C’est à cause de Tertullien que l’iconographie chrétienne représente très souvent Jésus entre deux larrons encordés.

En réalité les deux modes de fixation (clous et cordes) ont été en usage dès le début chez les Romains. Mais ils étaient séparés. Aucun texte, il faut y insister, n’insinue ni ne permet de croire que les deux méthodes aient été jamais employées en même temps, sur le même crucifié. Les experts savaient fort bien que trois clous, quatre au plus, étaient largement suffisants pour réaliser une crucifixion rapide et solide. Tout le reste est pure imagination.

Je pense même que l’enclouage était employé de beaucoup le plus souvent. Dans de très nombreux textes, non seulement les clous sont formellement cités, mais aussi les coulées de sang qui se répandaient des blessures sur la croix. Voyez ainsi, dans l’Âne d’or d’Apulée, « ces sorcières qui vont recueillir le sang des assassins adhérent à la croix, pour en exercer leur honteuse magie ». Bien mieux, le terme technique qui en grec désigne le plus souvent la crucifixion est « proshèloun » ou son synonyme « kathèloun », enclouer : tous deux ont pour racine le substantif « hèlos », qui veut dire clou. — Et quand Xénophon d’Éphèse rapporte qu’en Égypte les crucifiés étaient encordés par les mains et par les pieds sur la croix, il note expressément que c’était un usage local; preuve qu’ailleurs on enclouait plus généralement.

Et qu’on ne répète plus que l’encordage était l’apanage des esclaves ! Plaute, à qui il faut toujours revenir pour les coutumes serviles, parle de « adfigere », « offigere ». « Te cruci ipsum propediem adfigent alii — D’autres te cloueront avant peu à la croix » [Persa, v. 295]. — « Qui se fera crucifier à ma place ? dit l’esclave Tranion ; ego dabo ei talentum, primus qui in crucem excucurrerit, sed ea lege ut offigantur bis pedes, bis bracchia — Je donnerai un talent au premier qui aura couru à la croix, mais à la condition qu’on lui cloue deux fois les pieds, deux fois les bras» [Mostellaria, v. 359, 360]. Ce bis, d’après le contexte, signifie simplement qu’il demande ironiquement deux clous pour chacun des quatre membres, pour être plus certain que son remplaçant ne s’échappera pas. Cela ne dit pas un clou pour chaque pied. Le dernier mot « les bras » évoque déjà (en l’exagérant) ce que nous démontrerons expérimentalement : la crucifixion, non dans les paumes, mais dans les carpes.

Modalités de la crucifixion

Portement de croix

Donc, le condamné, dûment flagellé au préalable, faisait à pied et sans vêtement, en portant son patibulum, le trajet du tribunal au champ du supplice, où l’attendait son stipes, au milieu d’une forêt de ses pareils.

Disons tout de suite que l’expression « crucem portare — en grec, stauron bastazein — porter sa croix » ne se trouve que dans des textes grecs ou rabbiniques (Plutarque, Artémidore, Chariton, Commentaires juifs de la Genèse, Nouveau Testament). On ne la rencontre en latin que dans les versions latines de la Bible : crucem portare, (Lc 23,26) ; ferre (tollere Mc 8,34; 15,21; Lc 9,23) bajulare (Jn 19,17 ; Lc 14,27). C’est par synecdoque, nous l’avons vu, que la croix désigne la partie horizontale de celle-ci.

Chez les Latins, on ne trouve jamais cette locution « crucem ferre », bien que nous ayons vu la formule de sentence « pone crucem servo ». Mais on dit « patibulum ferre », porter son patibulum. Le détail de la manœuvre est décrit par Denis d’ Halicarnasse [Hist. Romaine]. Le patibulum était placé sur les épaules et les deux membres supérieurs étendus transversalement, puis cordé sur la poitrine, les bras et les mains. C’est donc uniquement le patibulum que portait le condamné.

Plaute, toujours lui, parmi d’autres textes qu’on pourrait citer, résume tout ceci en une formule lapidaire : « Patibulum ferat per urbem, deinde affigatur cruci—Qu’il porte son patibulum à travers la ville, puis qu’il soit cloué à la croix » (Carbonaria). Le « patibulatus » était le condamné portant sa croix (Plaute, passim).

Le stipes crucis, tout au contraire, attendait le condamné au lieu du supplice. Cicéron [Pro Rabinio] invective contre Labienus, qui « in Campo Martio … crucem ad civium supplicium defigi et constitui jussit—a fait dans le Champ de Mars planter à demeure la croix pour le supplice des citoyens ». On retrouve ce « planter à demeure » dans les Verrines et dans Josèphe. Polybe cite même, à Carthage, un crucifié accroché à une croix qui portait déjà un autre corps. […]

Un dernier argument vient appuyer cette coutume bien établie. C’est que le patibulum pesait déjà à peu près 50 kilos. La croix entière aurait dépassé 100 kilos. C’était déjà une rude épreuve que de porter le patibulum, pour un homme qui avait subi une sévère flagellation et par suite perdu une partie de son sang et de ses forces. Comment aurait-il pu porter une croix entière de plus de 100 kilos ? Car il n’est pas question de la traîner. On trouve dans tous les textes « portare, bajulare, pherein, bastazein, porter », mais jamais « trahere, surein, traîner ».

Disons enfin que le porteur de croix était précédé d’un écriteau en bois, le « titulus », sur lequel était écrit son nom et le crime pour lequel il était condamné. Le titulus était ensuite fixé sur la croix.

Mode de crucifixion

Tout ce que nous venons de dire sur le portement du seul patibulum et de la fixation sur place du stipes crucis, sous-entend ce mode de crucifixion, que matérialise la formule de Firmicus Maternus [Mathem.] : « Patibulo suffixus in crucem tollitur — Le condamné, cloué au patibulum, est hissé sur la croix ».

Si la crucifixion se fait par encordage, il suffit d’accrocher le patibulum, sur lequel le patient est déjà encordé puis de lui lier les pieds au stipes avec quelques tours de corde. — Si c’est l’enclouage, le condamné est décordé, puis couché à terre, les épaules sur le patibulum. En tirant sur les mains, on les cloue aux deux bouts du patibulum. Puis on relève l’homme avec le patibulum, qu’on accroche en haut du stipes. Après quoi, on cloue les pieds à plat sur celui-ci.

Cette élévation devait se faire assez aisément, surtout si la croix n’était pas très haute, ne dépassant pas deux mètres. Quatre hommes pouvaient soulever, à bout de bras, patibulum et condamné, qui faisaient au plus une masse de 130 kilos. Ils pouvaient à la rigueur faire monter à reculons le patient, sur une petite échelle appliquée au stipes. Si la croix était haute, ils devaient, s’aider, soit de fourches pour soulever le patibulum, soit de deux échelles plus grandes appliquées latéralement sur le stipes. De toute façon il n’y avait guère de difficulté à vaincre.

Cette technique est d’autre part suggérée par les expressions employées pour désigner la crucifixion elle-même. Toutes comportent une action d’élévation : en grec « epibainein ton stauron, anabainein eis ton stauron » — monter en croix ; en latin « in crucem ascendere », même sens — in crucem agi, tolli, elevari — être hissé sur la croix et même « in crucem salire » que suppose un jeu de mot intraduisible de Plaute ; l’histrion Chrysale dit : « Facietque me Crucisalum ex Chrysalo — De Chrysale je deviendrai Monte-en-croix ». — Il faut donc éliminer complètement la crucifixion sur la croix entière, couchée à terre et la crucifixion verticale sur la croix entière debout.

Il semble que Jésus lui-même ait décrit cette technique, quand il prédisait à saint Pierre : « Extendes manus tuas et alius te cinget et ducet quo tu non vis — Tu étendras les mains et un autre te ceindra et te conduira là où tu ne veux pas (Jn 21,18). L’extension des mains était l’application du patibulum au tribunal sur les épaules et les membres supérieurs du condamné. On le ceignait d’une corde pour le conduire au supplice. […]

Portement de croix

Il faut tout d’abord admettre avec le Père Lagrange et le Père Huby, que Jésus, condamné par un Romain au supplice de la croix, « more romano », n’a porté suivant la coutume romaine, que le patibulum et non la croix entière comme le représentent la plupart des artistes. Nous avons vu que l’expression « porter sa croix », qu’on ne trouve que dans des textes grecs ou traduits du grec en latin, était exactement synonyme du romain « porter son patibulum ».

Ce patibulum fut-il fixé par des cordes sur les deux bras étendus, comme c’était l’usage à Rome ? Ou le porta-t-il librement sur une épaule ? Les Évangiles ne le disant pas formellement, il est difficile, de prime abord, de prendre un parti catégorique.

Cependant, l’expression de saint Jean : « bastazôn autô ton stauron — bajulans sibi crucem » (se chargeant de sa croix) semble bien supposer le geste actif d’empoigner lui-même sa croix (Jn 19,17).

D’autre part, le fait de Simon de Cyrène paraît aussi incliner la balance du côté du port libre, sans cordes. D’après les quatre Évangélistes, Jésus a, tout au moins au sortir du prétoire, porté lui-même sa croix (Jn 19,16). (Jean ne parle pas de Simon). Puis, les soldats, voyant qu’il n’arriverait pas ainsi au Calvaire, ont forcé, d’après les Synoptiques, le Cyrénéen à porter la poutre (Lc 23,26 ; Mc 15,20 ; Mt 27,32). Cela semble indiquer, sans certitude d’ailleurs, qu’elle était libre sur son épaule ; quant à Simon, il n’y avait aucune raison valable pour lier un homme libre simplement réquisitionné. Luc seul ajoute qu’il la portait derrière (opisthen) Jésus (Lc 23,26). Cela veut dire que Jésus marchait en avant, mené par les soldats. Simon le suivait portant seul le patibulum. Nous sommes loin de l’iconographie si fréquente, où Jésus porte une immense croix, donc imagination d’artiste ; elle n’est pas sans beauté, ni sans intention mystique.

Nous verrons d’ailleurs que les plaies constatées sur le Linceul et les taches de la Tunique d’Argenteuil ne s’expliquent (à moins d’admettre le portement de la croix entière, ce qui est certainement inexact) que par le raclement de la poutre glissant sur le dos qu’elle écorche, au moment des chutes, où Jésus s’écroule sous elle.

Enfin les Évangiles attestent que Jésus ne fut pas soumis à la coutume romaine, suivant laquelle les condamnés marchaient au supplice complètement nus. « Ils le dépouillèrent de la chlamyde de pourpre et lui remirent ses vêtements pour le mener crucifier » (Mt 27,40). Cette dérogation s’explique facilement par l’habitude qu’avaient les Romains de respecter les coutumes indigènes. Josèphe écrit [C. Appionem] : « Romani subjectos non cogunt patria jura transcendere — Les Romains ne forcent pas leurs sujets à enfreindre les lois de leur patrie ».

Ajoutons enfin que la fixation du patibulum sur les deux bras avait surtout pour but d’éviter toute réaction violente du condamné. Les soldats avaient bien dû se rendre compte que Jésus était parfaitement inoffensif. Le seul problème pour eux était de le mener vivant jusqu’au Calvaire.

Pierre Barbet, La Passion de Jésus Christ selon le chirurgien, Médiaspaul, Paris, 2011

Pas de commentaire