Il faut donc, en toute circonstance, et quoi qu’il arrive, rendre grâces à Dieu. Voilà la véritable reconnaissance. Lui rendre grâces dans la prospérité n’a rien de bien méritoire ; car c’est chose toute naturelle. Mais lui rendre grâces, quand nous sommes dans la détresse, voilà ce qu’il y a d’admirable. Lui rendre grâces de ce qui pousse les autres au blasphème, de ce qui les jette dans l’impatience, voilà la philosophie ! Agir ainsi c’est réjouir le cœur de Dieu, c’est humilier le démon, c’est déclarer que le malheur n’est rien.

C’est à la fois rendre grâces à Dieu, emprunter la main de Dieu pour extirper le mal et terrasser le démon. Si vous vous montrez impatient, le démon, parvenu au comble de ses vœux, est là ; Dieu, blessé de vos blasphèmes et de vos outrages vous abandonne, en étendant, en augmentant votre plaie. Mais si vous rendez grâces à Dieu, le démon, voyant qu’il n’a rien à faire là, se retire, et Dieu, que vous honorez, vous honore davantage. L’homme qui rend grâces à Dieu de ses maux ne peut plus les ressentir. L’âme est heureuse de sa vertu ; la conscience est heureuse parce qu’elle chante ses propres louanges et sa victoire ; or la conscience, étant heureuse, ne peut être affligée. L’homme qui murmure sent peser sur lui le double fardeau de son malheur qui l’accable et de sa conscience qui le flagelle ; l’homme qui rend grâces à Dieu est couronné par sa conscience qui proclame son triomphe.

Qu’elle est sainte la bouche du juste qui rend grâces à Dieu, dans le malheur ! Le juste est alors un martyr. Comme un martyr, il est couronné. Car il a, lui aussi, à ses côtés un licteur qui lui ordonne de renier Dieu en blasphémant. Le démon le presse en tourmentant son âme et en jetant sur elle un sombre voile. Si, dans cette situation, le juste supporte la douleur, il reçoit la palme du martyre. Voilà par exemple un petit enfant qui est malade. Si sa mère rend grâces à Dieu, la palme du martyre lui appartient. Quel tourment pourrait égaler son chagrin ? Eh bien ! son chagrin ne peut lui arracher une parole amère. L’enfant se meurt ; elle rend de nouveau grâces à Dieu. Elle est devenue une vraie fille d’Abraham. Car, si elle n’a pas tué son enfant de sa propre main, elle s’est du moins réjouie de sa mort, ce qui est la même chose ; elle ne s’est pas irritée de se voir ravir celui que Dieu lui avait donné ; elle n’a pas eu recours à ces nœuds mystérieux, dont la superstition enseigne le secret. C’est le martyre qu’elle a souffert ; car elle a sacrifié son fils en pensée. — Mais quoi ? me dira-t-on, quel mérite a-t-elle eu à ne pas employer de pratiques superstitieuses, si ces pratiques sont inutiles, si elles ne sont que tromperie et enfantillage ? Mais il y avait des gens qui lui disaient que ces pratiques étaient efficaces, et elle a mieux aimé voir mourir son enfant que de sacrifier à l’idolâtrie. Ainsi cette femme a le mérite du martyre, qu’il s’agisse de ses propres souffrances ou qu’il s’agisse de voir souffrir un fils, un mari, ou un être quelconque qui lui est cher : la femme superstitieuse au contraire adore des idoles. Elle aurait, cela est évident, sacrifié aux faux dieux, si elle avait pu. Que dis-je ? Ce sacrifice a eu lieu. Elle a eu recours à des pratiques superstitieuses, à des nœuds mystérieux. Vous avez beau raisonner, vous qui employez aussi de semblables pratiques, vous avez beau dire : Nous invoquons Dieu, voilà tout ! et autres choses semblables. Vous avez beau dire que cette femme est une femme respectable, une bonne chrétienne : je vous réponds, moi, que vos pratiques superstitieuses sont de l’idolâtrie. Êtes-vous une vraie chrétienne ? Faites le signe de la croix et dites : Le signe de la croix, voilà mes seules armes, voilà le remède que j’emploie ; je ne connais pas d’autres moyens.

Dites-moi : si vous envoyez chercher un médecin et que ce médecin remplace les ressources de la médecine par des enchantements, lui donnerez-vous le nom de médecin ? Nullement ; car vous ne voyez pas autour de lui l’attirail de la médecine. Eh bien ! nous autres nous ne voyons pas dans ces pratiques l’attirail du christianisme. Il y a encore des femmes qui forment des nœuds figurant certains noms de fleuves, et qui osent se livrer à d’autres pratiques innombrables. Eh bien ! je vous le dis, je vous le déclare d’avance à vous tous : si je vous y prends encore, si quelqu’un retombe dans la superstition, qu’il s’agisse de nœuds, d’enchantements ou de tout autre sortilège, je ne l’épargnerai pas.

Il faut donc laisser mourir cet enfant, me direz-vous ? Si c’est par de semblables moyens que vous lui sauvez la vie, vous le faites mourir ; s’il meurt, parce que vous négligez de recourir à la superstition, vous le faites vivre. Quand vous voyez votre fils fréquenter des courtisanes, vous voudriez le voir enterrer et vous dites : de quoi sert qu’il vive ? Et quand vous voyez l’âme de votre enfant en péril, vous voulez lui sauver la vie, au prix de son salut ! Ne vous rappelez-vous pas ces paroles du Christ : Celui qui perdra sa vie pour l’amour de moi, la retrouvera, et celui qui voudra sauver sa vie la perdra ? (Matth. XVI, 25.) En croyez-vous le Christ, ou ces paroles ne sont-elles pour vous qu’une fable ? Si l’on vous disait : Conduisez votre enfant dans le temple des idoles et il vivra, supporteriez-vous un pareil langage ? Non sans doute, et pourquoi ? C’est qu’on voudrait vous forcer à adorer des idoles, tandis qu’ici, dites-vous, il s’agit non pas d’idolâtrie, mais d’enchantements. Eh bien ! c’est là une invention de Satan, un piège du démon pour cacher ses fraudes et pour vous faire avaler le poison avec le miel ; sachant qu’il ne pourrait vous persuader sans prendre de détours, il a recours à des amulettes et à des contes de bonne femme. La croix n’est plus en crédit ; les caractères cabalistiques sont en grand honneur. On chasse le Christ pour faire entrer quelque vieille sorcière qui a le délire et qui est ivre. On foule aux pieds nos mystères, et le démon triomphe. Pourquoi, dites-vous, Dieu ne blâme-t-il pas formellement de semblables pratiques ? Mais que de fois n’a-t-il point blâmé chez vous l’emploi de pareils moyens, sans pouvoir vous persuader ? Maintenant il vous laisse à votre erreur. « Dieu », dit l’apôtre, « les a livrés à leur sens dépravé ». (Rom. I, 28.) Un païen même, s’il est quelque peu sage, ne supporterait pas ce genre de superstition. À Athènes, dit-on, un orateur populaire usa un jour de ces sortilèges ; un philosophe, son maître, l’ayant vu, le réprimanda, se répandit en plaintes, le critiqua amèrement et le tourna en ridicule. Et nous autres, nous sommes assez mal inspirés pour croire à ces bagatelles ! Pourquoi, me direz-vous, n’y a-t-il plus aujourd’hui personne pour ressusciter les morts et pour opérer des guérisons miraculeuses ? Pourquoi, je ne vous le dis pas encore. Mais je vous demanderai à mon tour pourquoi il n’y a plus aujourd’hui personne qui méprise la vie présente, pourquoi nous n’offrons à Dieu que des hommages intéressés ? Quand l’humanité était plus faible, quand il s’agissait de planter sur la terre l’arbre de la foi, il y avait beaucoup d’hommes qui opéraient des miracles. Mais aujourd’hui Dieu veut que nous soyons préparés à la mort, sans nous mettre sous la dépendance des signes. Pourquoi donc cet attachement à la vie présente ? Pourquoi ce mépris pour la vie future ? Dans l’intérêt de la vie présente, vous avez le courage d’encenser des idoles ; dans l’intérêt de la vie future, vous ne pouvez supporter la plus légère contrariété. Pourquoi cette différence ? Si les hommes ne sont plus ce qu’ils étaient autrefois, c’est que nous avons pris l’autre vie en dégoût, puisque nous ne faisons rien pour elle, tandis que, pour conserver la vie présente, nous acceptons toutes les souffrances. Que signifient encore ces momeries, ces opérations magiques par la cendre, par la suie, par le sel, et cette vieille magicienne qui arrive encore ? Voilà qui est honteux et ridicule ! Votre enfant, dit-on, a été fasciné.

Jusques à quand vous livrerez-vous à ces pratiques, à ces œuvres de Satan ? Les gentils ne se moquer ont-ils pas de nous, quand nous leur vanterons les vertus de la croix ? Comment persuader ces hommes qui nous voient recourir à ce qui fait l’objet de leur risée ? Est-ce pour cela que Dieu nous a donné ses médecins et ses remèdes ? Mais quoi, dites-vous, si ces médecins ne le sauvent pas ? Si l’enfant s’en va ? Mais où va-t-il donc, je vous le demande, malheureux que vous êtes ? Tombe-t-il entre les mains des démons et de notre tyran ? Ne retourne-t-il pas au ciel vers son maître ? Pourquoi cette douleur ? pourquoi ces pleurs ? pourquoi ces larmes ? Pourquoi préférer votre enfant au Seigneur ? N’est-ce pas le Seigneur qui vous l’a donné ? Pourquoi êtes-vous assez ingrat pour préférer le don au donateur ? Mais je suis faible, dites-vous, et je n’ai point assez la crainte de Dieu. Car si, lorsqu’il s’agit des maux physiques, le plus grave empêche de ressentir le plus léger ; lorsqu’il s’agit de l’âme à plus forte raison, la crainte chasse la crainte, et la douleur la douleur. Votre enfant était beau, mais quel qu’il fût, il n’était pas plus beau qu’Isaac, et Isaac aussi était fils unique. C’était l’enfant de votre vieillesse. Le père d’Isaac l’avait eu aussi dans ses vieux jours. Mais il était si gracieux, si distingué ! Il ne l’était pas plus que Moïse qui charma les yeux d’une femme barbare, et cela, dans un âge où la grâce et la distinction n’ont pas encore eu le temps de percer. Pourtant cet enfant chéri fut jeté par ses parents dans un fleuve. Vous, du moins, vous l’avez devant vos yeux, vous le livrez à la sépulture et vous pouvez visiter son tombeau ; mais les parents de Moïse ignoraient s’il n’allait pas servir de pâture aux poissons, aux chiens ou à quelque monstre marin, et ils ne savaient pas encore ce que c’est que le royaume des cieux, ce que c’est que la résurrection.

Mais ce n’est pas le seul enfant que vous ayez perdu ; plusieurs de vos enfants l’avaient précédé dans la tombe. Ah ! vos malheurs n’ont pas été si soudains, si répétés, si déplorables que ceux de Job. Vous n’aviez pas appris déjà, étant à table, la ruine de votre maison et une longue suite de désastres. Mais c’était votre enfant chéri. Vous ne l’aimiez pas plus que Jacob n’aimait son fils, lorsqu’il apprit qu’il avait été dévoré par les bêtes féroces. Et pourtant il supporta son malheur, et les nouveaux malheurs qui vinrent encore le frapper. Le père pleura, mais il ne se conduisit pas en impie. Il se lamenta, mais il ne perdit pas sa résignation et se borna à dire : « Joseph n’est plus, Siméon n’est plus, Benjamin n’est plus ; tous les malheurs sont venus fondre sur moi ». (Gen. XLII, 36.) Voyez-vous comme la voix impérieuse du besoin le força à exposer ses fils, tandis que la crainte de Dieu n’a pas sur vous autant d’empire que la faim ? Pleurez, je vous le permets, pleurez ; mais pas de blasphèmes. Votre fils, quel qu’il fût, ne pouvait être comparé à Abel, et pourtant Adam n’a rien dit qui ressemblât à un blasphème. Quoi de plus grave en effet qu’un fratricide ? Mais ce fratricide m’en rappelle d’autres. Ainsi Absalon ne tua-t-il pas Ammon son frère aîné ? (II Reg. XIII.) Le roi David aimait son enfant, et le souverain était là étendu sur la cendre. Mais il ne fit venir ni devin ni enchanteur. II y en avait cependant alors, et l’exemple de Saül nous le fait bien voir. Mais David se bornait à supplier Dieu. Imitez-le ; imitez ce juste ; dites, comme lui, quand votre enfant est mort : Il ne viendra pas à moi, mais j’irai à lui ; voilà de la sagesse ! Voilà de l’attachement ! Vous avez beau aimer votre enfant, vous ne l’aimez pas autant que David aimait son fils, quoique ce fils fût le fruit de l’adultère. Mais David pensait à la mère de ce fils, et vous le savez, l’affection que l’on a pour les parents, rejaillit sur les enfants. Or David avait tant d’affection pour ce fils, qu’il tenait à lui, bien qu’il fût pour lui un reproche vivant. Eh bien ! tout cela n’empêcha point David de rendre grâces à Dieu.

Quelle ne fut pas, croyez-vous, la douleur de Rébecca, lorsqu’elle vit Jacob menacé par son frère ? Pourtant elle ne voulut pas faire de chagrin à son mari, et fit partir son fils. Quand vous avez une affliction, songez à des afflictions plus grandes et vous serez consolé. Dites-vous à vous-même : Et si mon fils était mort sur le champ de bataille ? Et s’il avait péri dans un incendie ? Songeons à des malheurs plus graves que les nôtres, et nous serons consolés. Quels que soient nos malheurs, jetons nos regards sur ceux qui sont plus malheureux que nous. C’est ainsi que Paul exhorte ses auditeurs, quand il leur dit : « Dans vos luttes contre le péché, vous n’avez pas encore combattu jusqu’au sang ». (Hébr. XII, 4.) Et ailleurs : « Vous n’avez encore eu que des tentations humaines ». Ayons donc les yeux fixés sur les infortunes qui surpassent les nôtres : nous en trouverons toujours, et de cette manière nous serons reconnaissants. Avant tout et en toutes choses, rendons grâces à Dieu ! C’est le moyen de nous calmer, c’est le moyen de vivre pour honorer Dieu et d’obtenir les biens qui nous sont promis. Puissions-nous les acquérir par la grâce et la bonté de Notre-Seigneur Jésus-Christ, auquel gloire, puissance et honneur, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

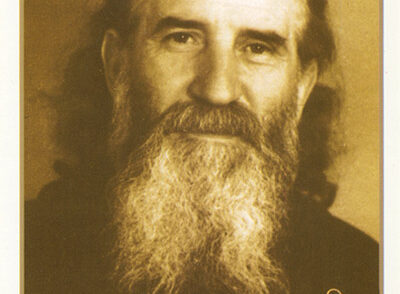

Homélie VIII sur l’Épître aux Colossiens

SAINT JEAN CHRYSOSTOME – OEUVRES COMPLÈTES

TRADUITES POUR LA PREMIÈRE FOIS SOUS LA DIRECTION DE M. JEANNIN

Bar-le-Duc, L. Guérin & Cie, éditeurs, 1864, Tome XI p. 148-151

Pas de commentaire