Les sévices de la nuit et du prétoire

Surtout entre les deux interrogatoires, où il fut la proie et la risée d’une tourbe infâme de valets du temple, « ces chiens sanguinaires », comme dit saint Jean Chrysostome. Il faut y ajouter les coups reçus au prétoire, après la flagellation et le couronnement : soufflets, coups de poings et même coups de bâton, car le mot « rapismata » (Jn 19,3), que Saint-Jérôme traduit par « alapas », des soufflets, signifie aussi bien, et d’abord, « coups de bâton ».

La preuve que ceci est le sens obvie de « rapisma » se trouve dans la comparaison de saint Jean et de saint Matthieu, au moment de la flagellation. Tous deux disent que l’ayant couronné, ils fléchissaient le genou devant lui, en disant : Salut, roi des Juifs ! (Mt 27,29 ; Jn 19,3). Puis saint Jean ajoute :

« Kai edidosan auto rapismata — et dabant ei alapas — Et ils lui donnaient des coups de bâton » (Jn 19,3). Mais saint Matthieu détaille : « kai elabon ton kalamon kai etapton eis tèn kephalèn autou — acceperunt arundinem et percutiebant caput ejus — Ils lui reprirent le roseau (un bâton) et lui en frappaient la tête » (Mt 15,19). Nous retrouvons la trace de ces sévices sur le Linceul, avec une grosse plaie contuse de la joue droite et une fracture de l’arête cartilagineuse du nez. Mais ces coups, portés principalement sur la tête, ont pu produire aussi un ébranlement peut-être grave, ce que nous appelons une commotion ou même une contusion cérébrale ; elles se caractérisent par la rupture plus ou moins étendue de petits vaisseaux, dans les méninges et dans le cerveau.

Les hémorragies ont aussi affaibli considérablement et progressivement la résistance vitale. Nous avons déjà parlé de la sueur de sang. Mais, avec les plaies contuses que nous retrouverons, c’est surtout la flagellation sauvage (Mc 15,15 ; Mt 27,26 ; Jn 19,1) et le couronnement d’épines subis au prétoire de Pilate, au « Lithostrotos » (Mc 15,16-19 ; Mt 27,27-29 ; Jn 19,2-3), qui ont dû provoquer la perte sanguine la plus grave. Les lanières, armées comme nous l’avons vu, ont couvert le corps de plaies qui ont saigné assez longtemps pour que nous en retrouvions les traces sanglantes sur le Linceul, où elles se sont décalquées, peut-être six heures plus tard. Et je passe sur les plaies du portement de croix, que nous étudierons en détail. Quant à la crucifixion, elle n’a fait perdre à Jésus qu’une quantité relativement minime de sang.

Mais toutes ces hémorragies, causes certaines d’un affaiblissement tel qu’il fallut faire porter sa croix par Simon pour qu’il arrivât au Calvaire, ne sont pas suffisantes pour provoquer la mort, ni même pour expliquer complètement la brièveté relative de son agonie. […]

Il a eu soif, une soif violente, comme tous les crucifiés. Cette soif était due d’abord à la perte de sang, ensuite aux sueurs profuses qui accompagnent, nous le verrons, la suspension par les mains et les crampes qu’elle provoque. Ce ne peut être encore une cause de mort. […]

Il a subi, il est vrai, une des souffrances les plus atroces qu’on puisse imaginer, celle provoquée par la blessure d’un gros tronc nerveux, comme les médians. Cette douleur s’accompagne d’une chute brusque de la tension artérielle, même sous anesthésie générale et nous avons pris l’habitude d’injecter ces troncs à la novocaïne, avant de les couper. Cette blessure entraîne souvent une perte de connaissance. […]

L’hydropéricarde (épanchement séreux dans l’enveloppe du cœur) existait certainement ; nous l’étudierons avec la plaie du cœur). Il est possible, comme le soutient Judica, qu’il ait été dû à une péricardite traumatique, à développement rapide, consécutive aux violents traumatismes subis par le thorax, spécialement pendant la flagellation. Cet épanchement était une cause de douleurs terribles et d’angoisse, mais on ne peut imaginer qu’il ait provoqué la mort rapide. […]

Le couronnement d’épines

Vous avez relu ce qu’en racontent les quatre évangiles. Cherchons-en les traces sur le Linceul.

Sur la face, on trouve des excoriations un peu partout, mais surtout sur la moitié droite. Cette moitié est, de plus, déformée, comme si, sous les écorchures saignantes, il y avait des hématomes. Les deux arcades sourcilières présentent de ces plaies contuses que nous connaissons bien, et qui se font de dedans en dehors sous l’influence d’un coup de poing ou de bâton, l’arcade osseuse fendant la peau par sa face profonde.

Mais la lésion la plus évidente est faite d’une large excoriation de forme triangulaire dans la région sousorbitaire droite. Sa base a deux centimètres ; sa pointe se dirige en haut et en dedans, pour rejoindre une autre zone excoriée sur le nez, entre son tiers moyen et son tiers supérieur. À ce niveau, le nez est déformé par une fracture du cartilage dorsal, tout près de son insertion sur l’os nasal, qui, lui, est intact. L’ensemble de ces lésions semble bien avoir été produit, comme le dit Judica, par un bâton ayant un diamètre, de 4 à 5 centimètres, et manié vigoureusement par un agresseur placé à droite de Jésus. Nous avons déjà dit que « rapisma » signifie coup de bâton. D’autres excoriations se voient aussi sur la joue gauche, la pointe du nez et la lèvre inférieure.

Sur tout le corps s’en trouvent d’innombrables. Nous retrouverons les plus notables à propos de la flagellation et du portement de croix.

Nous avons dit que la coutume était de soumettre le condamné à toutes sortes de moqueries et de mauvais traitements, qui ne dépendaient que de l’imagination des bourreaux. Pour Jésus, le motif était tout trouvé : on l’accuse de s’être fait roi des Juifs et ce chef d’accusation va entraîner sa condamnation à mort. Il est certain que ce titre royal juif semblait aux légionnaires de l’Empire une énorme bouffonnerie et que l’idée devait leur venir aussitôt d’en faire une cruelle mascarade. De là le couronnement d’épines, la vieille chlamyde comme manteau de pourpre et un roseau en guise de sceptre. […]

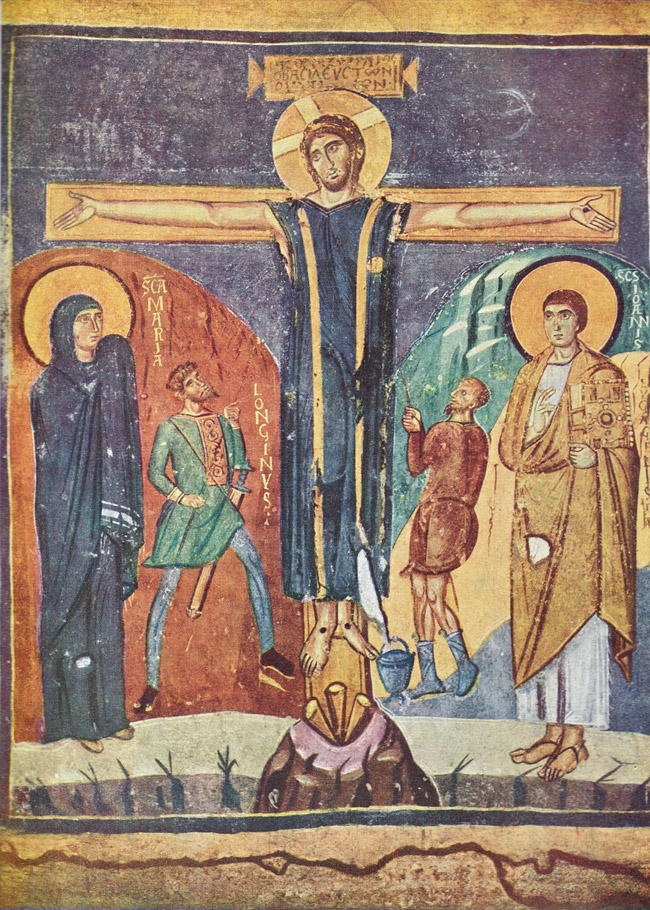

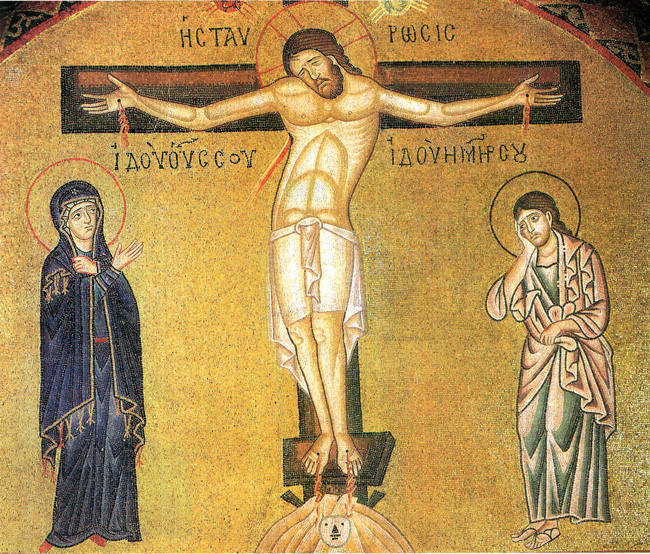

Les artistes ont pris de bonne heure l’habitude d’entourer la tête de Jésus d’une couronne circulaire d’épines entre-lacées. La peinture byzantine ignorait toute couronne ; on ne la voit qu’exceptionnellement chez les primitifs italiens. Pietro Lorenzetti et Giotto ne mettent rien sur la tête. Mais à partir du XVe siècle, dans tous les pays, ce bandeau d’épines s’est imposé et il a persisté jusqu’à notre époque. Pourquoi cette forme de couronne fut-elle adoptée et si fidèlement conservée ? Sans doute pour des raisons esthétiques ; ou bien par ignorance. Peintres et sculpteurs ont interprété à leur idée les textes évangéliques et n’ont pas eu le moindre souci archéologique ; je ne leur en veux nullement.

Luc ne parle pas du couronnement. Marc écrit : « Periti theasin auto plexantes akanthinon stephanon — Ils lui ceignent une couronne épineuse qu’ils venaient de tresser » (Mc 15,17). Ceci n’indique pas la forme. Matthieu et Jean sont plus précis : « Plexantes stephanon ex akanthôn epethèkan epi tès kephalès autou — Ayant tressé une couronne faite d’épines, ils la posèrent sur sa tête ». (Mt 27,29 ; Jn 19,2). Jean dit « tè kephalé », mais avec « epethèkan », cela revient au même.

Saint Vincent de Lérins (Sermo in Parasceve) écrira plus tard : « Coronam de spinis capiti ejus imposuerunt, nam erat ad modum pilei, ita quod undique caput tegeret et tangeret — Ils imposèrent sur sa tête une couronne d’épines ; elle était, en effet, en forme de ‹ pileus ›, de sorte que de tout côté elle recouvrait et touchait sa tête ». Et il affirme qu’elle avait fait 70 blessures. — Le pileus était, chez les Romains, une espèce de coiffe semi-ovale en feutre, qui enveloppait la tête et servait surtout pour le travail. C’était par ailleurs un insigne de liberté, d’où l’expression, pour libérer un esclave : « servum ad pileum vocare — appeler un esclave au pileus ». — Sainte Brigitte affirmera plus tard dans ses révélations que la couronne déchirait toute la tête de Jésus.

Tout ceci précise singulièrement ce qu’insinuaient nettement Matthieu et Jean : la couronne était une espèce de calotte formée de branches épineuses tressées et non un bandeau. Cette calotte, il fallait la fixer autour de la tête par un lien. Il existe de par le monde une quantité d’épines de la couronne, qui a été débitée au cours des siècles, pour satisfaire à la dévotion des chrétiens.

On admet généralement qu’elles appartiennent à un arbuste épineux commun en Judée, le Zyzyphus spina Christi, espèce de jujubier. Il est probable qu’il y en avait un tas dans le prétoire, pour le chauffage de la cohorte romaine. Les épines sont longues et très acérées. Le cuir chevelu saigne très fort et très facilement ; et comme on enfonçait cette calotte à coups de bâton, les blessures ont dû faire couler beaucoup de sang. […]

Une telle couronne a dû blesser le crâne sur toute sa surface et le front. Regardons maintenant le Linceul. Le sommet du crâne n’est pas apparent ; il a dû être masqué par la mentonnière classique destinée à maintenir la bouche fermée.

Sur l’image postérieure, on voit sur toute la hauteur du crâne des coulées de sang, descendant chacune d’une piqûre d’épine suivant des trajets irréguliers. Toutes s’arrêtent au niveau d’une ligne un peu concave en haut, qui marque évidemment le passage du bandeau de joncs serré sur la nuque. Puis au dessous, repartent une autre série de larges coulées, qui semblent se perdre dans la masse des cheveux.

C’est en arrière qu’il y a le plus de sang accumulé. Rien d’étonnant à cela, puisque, pendant toute la station sur la croix, la couronne devait à cet endroit appuyer, cogner sur le patibulum à chaque redressement de la tête et enfoncer toujours un peu plus les épines dans le cuir chevelu.

En avant, les coulées sanguines sont plus discrètes, mais encore plus lisibles. Il y en a déjà sur le haut du crâne et il en a coulé une longue traînée sur chacune des épaisses masses de cheveux qui encadrent le visage. Du haut du front en partent quatre ou cinq, qui descendent vers la figure.

L’une d’elles est particulièrement saisissante et d’une telle vérité que je n’en ai jamais vu imaginer et réaliser une pareille par un peintre. Elle commence par une piqûre, très haut, à la limite des cheveux. Puis la coulée descend vers la partie interne de l’arcade sourcilière gauche, par un trajet sinueux un peu oblique en bas et en dehors. Elle s’élargit progressivement, comme le fait sur un blessé une coulée réelle qui rencontre des obstacles.

Il faut, en effet, ne jamais oublier que nous ne voyons ici que la partie du sang qui s’est coagulée peu à peu sur la peau. L’écoulement est lent et continu ; la coagulation demande quelques minutes pour se produire. Il n’y a donc qu’une petite partie qui se coagule au voisinage de la plaie. Plus on descend sur l’image, plus est grande la quantité de sang parvenue à ce niveau, qui arrive à son temps de coagulation. Plus aussi les nappes successives de sang accumulent leurs caillots les uns sur les autres en couches successives. La masse du caillot total est donc d’autant plus large et plus épaisse qu’on regarde plus bas : et ceci d’autant plus que le sang a rencontré des obstacles.

Il faut aussi remarquer que le sang n’est pas descendu tout droit en une coulée rectiligne. Cette erreur n’est presque jamais évitée par les artistes ; quand le trajet est irrégulier dans leurs peintures, c’est pur caprice, que n’explique apparemment aucun obstacle ni aucune raison naturelle. La coulée ici ondule un peu de droite et de gauche et c’est très naturel : soit que le sang suive momentanément une ride du front, soit plutôt qu’une branchette épineuse appliquée obliquement sur le front oblige la coulée à suivre un moment son obliquité.

Vers le bas du front, la même coulée, qui mérite vraiment cette analyse minutieuse ; cette coulée s’arrête au-dessus de l’arcade sourcilière et s’étale horizontalement vers la ligne médiane, en s’élargissant dans sa hauteur, en même temps que l’épaisseur du caillot est manifestement augmentée, ce qui rend plus intense la coloration du décalque. Il y a là toutes les traces d’un arrêt dans la descente, d’une espèce de bief derrière une écluse. Le sang a été forcé de s’y accumuler lentement et a pu s’y coaguler tout à loisir, d’où l’étalement en largeur, l’élargissement en hauteur et l’épaississement du caillot.

Il y a là un obstacle et c’est évidemment l’endroit où le bandeau de jonc ceignait le bas du front au-dessus des arcades sourcilières. Un des brins de jonc était sur une certaine largeur intimement appliqué transversalement sur la peau du front ; il y a là une bande horizontale sans caillot sur toute la largeur du front. À droite et à gauche, vers les côtés, deux caillots s’arrêtent net au même niveau et l’on peut suivre, dans son ensemble, le trajet du bandeau. Au-dessous de lui, le sang reparaît, dans la verticale de la coulée frontale que nous venons d’analyser, au-dessous du point où elle avait commencé à s’étaler horizontalement et à s’a — baisser vers la ligne médiane. Comme l’obstacle est toujours là, collé à la peau, c’est que le sang a fini par filtrer entre les brins du bandeau et passé l’écluse. Le caillot qui se forme au-dessous est d’abord mince et étroit sur la région susorbitaire, puis il s’étale et s’épaissit progressivement dans la partie interne du sourcil gauche jusqu’au creux orbitaire C’est toujours le même mécanisme d’écoulement et de coagulation. […]

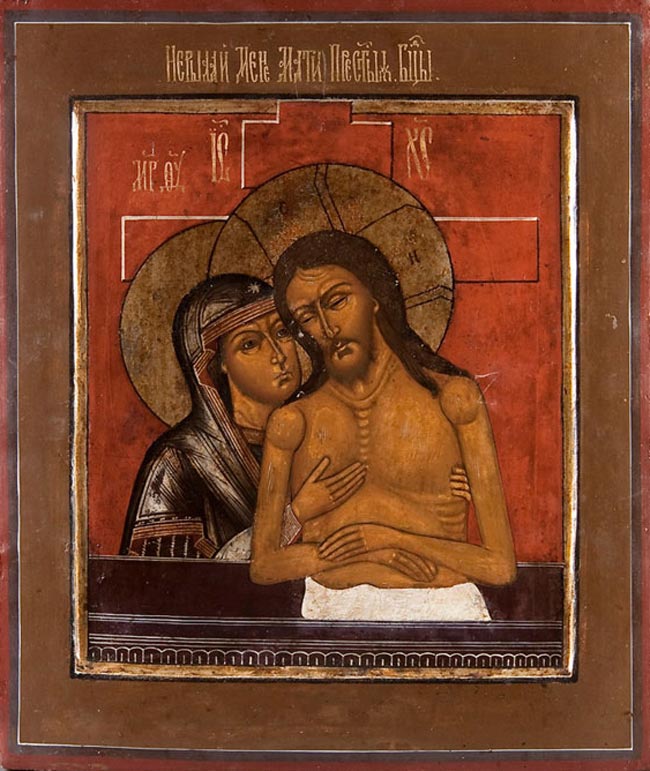

Le coup de lance

Je me suis toujours demandé quelle était la raison de ce geste bizarre, anormal chez un soldat qui vient d’assister à la mort de Jésus. La mentalité de ces gardes s’est bien modifiée pendant les trois heures d’agonie, dans le sens de la pitié et du respect. Le centurion, se faisant l’interprète de ses hommes (Matthieu attribue la phrase à l’ensemble des soldats) (Mt 27,54), vient de proclamer solennellement : « Cet homme était un juste » (Le 23,47), ou suivant la formule hébraïque de Marc et de Matthieu : « Cet homme était un fils de Dieu » (Mc 15,39 ; Mt 27,54), ce qui signifie à peu près la même chose.

Or, ils constatent précisément que Jésus est évidemment mort ; ils lui épargnent le « crurifragium » qui va achever rapidement les larrons, en les précipitant dans la tétanie et l’asphyxie, nous allons le voir. Et sur un cadavre, un de ces soldats porte un coup de lance au cœur ! ?

C’est que, si nous avons bien interprété les textes légaux, cette blessure du cœur était le geste réglementaire qu’il devait accomplir, pour pouvoir livrer le corps à la sépulture.

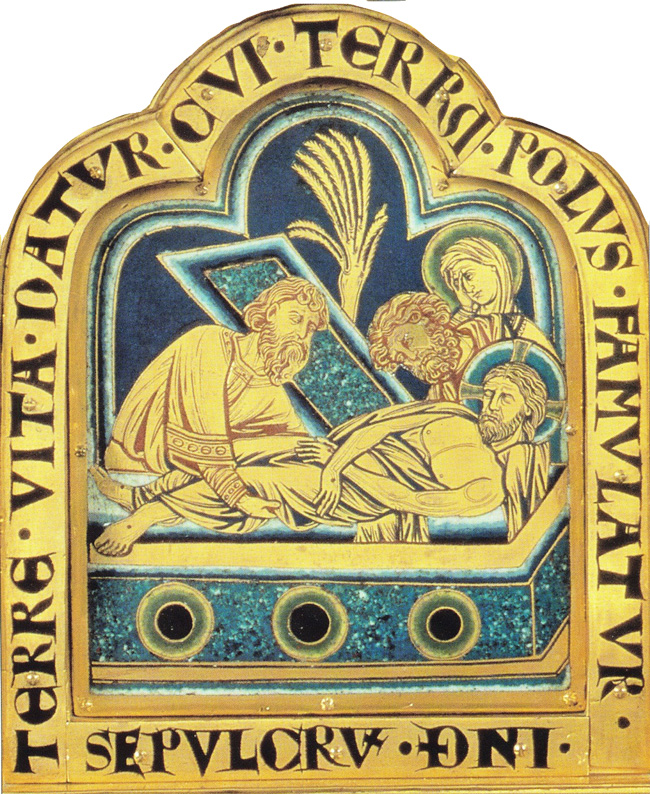

D’après saint Jean, c’est après le coup de lance que Joseph d’ Arimathie s’en alla à l’Antonia, demander à Pilate le corps de Jésus (Jn 19,38). Mais, depuis l’arrivée au Calvaire, tout le peloton voyait bien ce groupe important (« et de nombreuses femmes », ajoute Marc, après son énumération nominative), qui entourait Marie et Jean et qui constituait visiblement la famille. (Mc 15,40-41) Si tous ces gens s’étaient tenus d’abord à l’écart (apo makrothen), en dehors du cercle des sentinelles, ils avaient dû se rapprocher, après le départ des Juifs insolents. La preuve en est dans les paroles de Jésus à sa Mère et au disciple bien-aimé. Peut-être les soldats les avaient-ils entendus manifester l’intention de réclamer le corps ? En tout cas, il était évident qu’ils allaient le faire. Le coup de lance, une fois la mort constatée, devenait un geste naturel et bienveillant, pour préparer la livraison, conformément au règlement. […]

On retrouve plus tard, dans le Digeste, les mêmes dispositions : « Les corps des condamnés à mort ne doivent pas être refusés à leurs parents… Les corps des suppliciés ne sont pas ensevelis, sauf quand la permission a été demandée et accordée et quelquefois on la refuse, surtout ceux des condamnés pour crime de lèse-majesté » (Ulpien). Le Digeste est du VIe siècle, mais c’est une compilation de toutes les lois antiques, qui, étant donné l’esprit traditionnaliste des juristes romains, évoque à coup sûr les coutumes et la législation du temps qui nous intéresse.

D’ailleurs Quintilien, qui est du Ier siècle, écrit : « Percusses sepeliri carnifex non vetat — Le bourreau n’empêche pas qu’on ensevelisse ceux qui ont été frappés ». Ce « percussos » si je ne fais pas de contresens, introduit ici une notion nouvelle et qui intéresse directement notre sujet. Que veut dire en effet « percussos » ? Il ne s’agit pas du supplice lui-même, ni de la flagellation ; puisqu’il s’agit de condamnés à mort, on sait bien déjà qu’ils ont été flagellés et crucifiés. C’est donc qu’on parle d’un coup spécial, postérieur au supplice et qui évoque irrésistiblement ce que nous appelons le « coup de grâce » ; ce coup de revolver qu’on tire dans l’oreille du fusillé, même s’il est évidemment mort. On peut donc interpréter la phrase de Quintilien : le bourreau laisse ensevelir les suppliciés après qu’ils ont reçu le coup de grâce.

En quoi consistait ce coup de grâce réglementaire, qui seul autorisait le bourreau à délivrer le corps à la famille ? Origène parle bien (Comm. in Math.), comme dit le Père Holzmeister, de la « percussio sub alas », qui est évidemment un coup au cœur. Mais, en vérifiant le contexte, je vois qu’il s’agit du coup qu’on donnait parfois aussitôt après la crucifixion, pour tuer rapidement le condamné. Il dit que Jésus ne l’avait pas reçu et que c’est ce qui explique l’étonnement de Pilate devant une mort rapide.

Mais voici qu’intervient un texte de Sextus Empiricus, philosophe et savant médecin du IIIe siècle, qui nous explique que « è tès kardias trôsis aition estin thanatou — la plaie du cœur est cause de mort ». Il semble donc bien que c’st à ce coup de grâce que ferait allusion Quintilien.

Ainsi, lorsque la famille réclamait le cadavre, le bourreau devait commencer par le frapper au cœur. Comme il était généralement soldat, ce coup devait être porté avec l’arme qu’il avait sous la main, une lance ou un javelot. Nous verrons que ce coup au cœur, frappé du côté droit de la poitrine, était certainement étudié et bien connu, comme forcément mortel, dans l’escrime des armées romaines. Il donnait toute sécurité sur la mort réelle du condamné… et au besoin la provoquait.

Pierre Barbet, La Passion de Jésus Christ selon le chirurgien, Médiaspaul, Paris, 2011

Pas de commentaire