La question est de savoir si cette flagellation fut celle qui légalement précédait la mise à mort, ou si elle a constitué un supplice à part. Matthieu et Marc ne permettent pas de résoudre ce problème car ils écrivent : « Ayant fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié » (Mt 27,26 ; Mc 15,15). C’est un simple énoncé de la succession des événements, et c’est ce qui avait lieu dans toute condamnation capitale.

Déjà dans Saint-Luc, Pilate répète deux fois aux Juifs : « Je le ferai donc châtier et je le relâcherai » (Lc 23, 16, 22). Ceci nous montre son intention d’infliger la flagellation com- me une peine spéciale, mais ne nous dit pas encore qu’il l’a fait. Mais Jean, souvent plus explicite, quand il juge bon de compléter, sans les contredire, les Synoptiques, en sa qualité de témoin oculaire, nous apporte le détail du procès. Pilate a déclaré aux Juifs que Jésus, interrogé par lui, est innocent ; il leur offre de le délivrer pour la Pâque et les Juifs réclament Barabbas. « Alors Pilate prit Jésus et le fit flageller » (Jn 19,1). C’est la flagellation, le couronnement d’épines, la sortie de l’Ecce homo, l’accusation de s’être fait fils de Dieu. Pilate rentre, inquiet, pour interroger Jésus à ce sujet. Quand il ressort pour une dernière tentative, c’est la suprême accusation qui éclate : il s’est fait roi ; tu n’es pas l’ami de César (Jn 19,12). Et c’est la condamnation.

Comme on le voit, la flagellation a précédé la sentence de mort et même la plus grande partie de l’« actio », du procès ; un procès bien peu digne et qui ressemble plus à une émeute qu’à une délibération judiciaire. Ce n’est donc pas la flagellation préalable légale. Hélas ! le résultat n’est pas différent. 1

Il ne s’agit pas ici de la flagellation ordonnée comme une torture en soi, ni même comme une manière de tuer les condamnés, mais seulement de la flagellation qui était le préambule légal de toute mise à mort. Tout homme puni de mort était forcément flagellé au préalable, que l’exécution fût faite sur la croix ou autrement ; par décapitation (Tite-Live) ou par le bûcher (Josèphe). Seuls en étaient exemptés, d’après Mommsen, les sénateurs, les soldats et les femmes jouissant du droit de cité. […]

La flagellation était d’ailleurs une ancienne coutume à Rome […]. On l’infligeait aussi chez Alexandre, Antiochus Épiphane et à Carthage. De toute façon, on retrouve fréquemment les formules « proaikistheis anestaurôthè — verberatos crucibus adfixit — crucifiés après flagellation ».

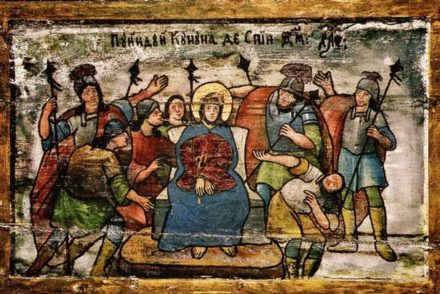

Cette flagellation, que nous avons vu infliger primitivement sur la croix, était au contraire appliquée au lieu du tribunal. Le condamné y était attaché à une colonne (probablement les mains fixées au-dessus de la tête. C’est la meilleure façon d’immobiliser le condamné, qui ne repose que sur la pointe des pieds). Plaute écrit : « Abducite hunc intro atque astringite ad columnam fortiter — Emmenez-le à l’intérieur et attachez-le solidement à la colonne » (Bacchides).

La flagellation était précédée du dépouillement du condamné. Et c’était nu et flagellé qu’il commençait sa marche au supplice, en portant son patibulum (Valère Maxime — Cicéron).

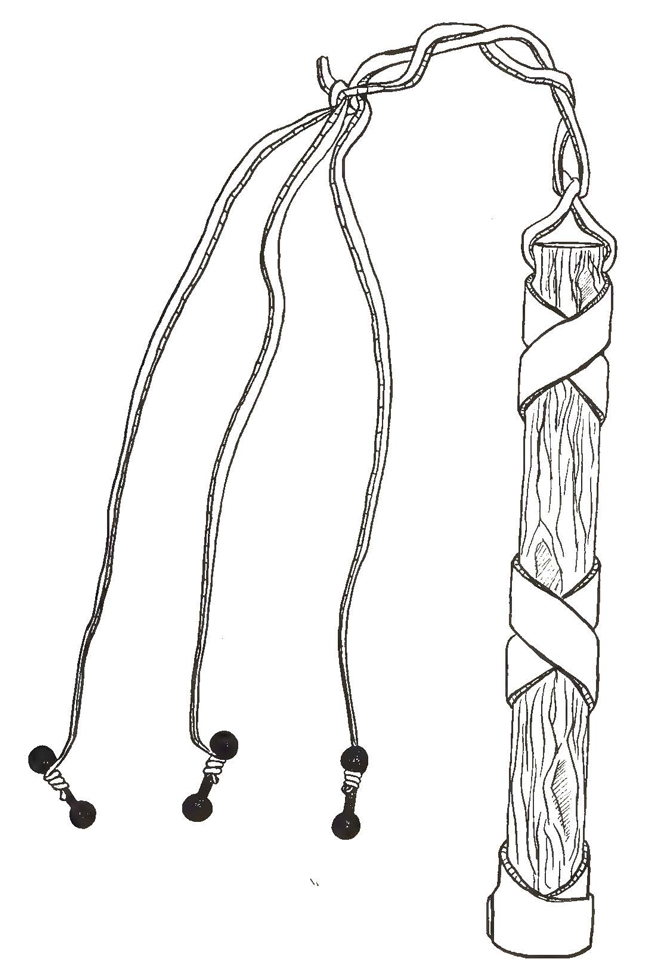

Quel était l’instrument de la flagellation ? […] La flagellation nécessitait le « flagrum », instrument spécifiquement romain. Il se composait d’un manche court, sur quoi étaient fixées plusieurs lanières épaisses et longues, généralement au nombre de deux. À quelque distance de leur extrémité libre, étaient insérées des balles de plomb ou des os de moutons, des « tali », comme ceux qui servent à jouer aux osselets ; ce sont des astragales de pied de mouton.

Les lanières coupaient plus ou moins la peau et les balles ou les osselets imprimaient en elle de profondes plaies contuses. D’où une hémorragie non négligeable et un affaissement considérable de la résistance vitale. Nous n’aurons que trop d’occasions de constater sur le Linceul de Jésus, les blessures que pouvait provoquer ce terrible instrument, et les traces sanglantes qu’il laissait sur la peau.

Le nombre de coups de fouet était, en droit hébraïque, strictement limité à 40. Mais les pharisiens, gens scrupuleux, voulant être certains de ne pas dépasser ce nombre, en avaient réduit la quantité à 40-1, c’est-à-dire 39. Chez les Romains, la loi ne prévoyait d’autre limitation que la nécessité de ne pas tuer le patient sous les coups ; il fallait qu’il pût porter son patibulum et mourir sur la croix, régulièrement. Il était parfois, comme dit Horace (Epode IV), « sectum flagellis… præconis ad fastidium — déchiré par les fouets à en dégoûter le bourreau ». 2

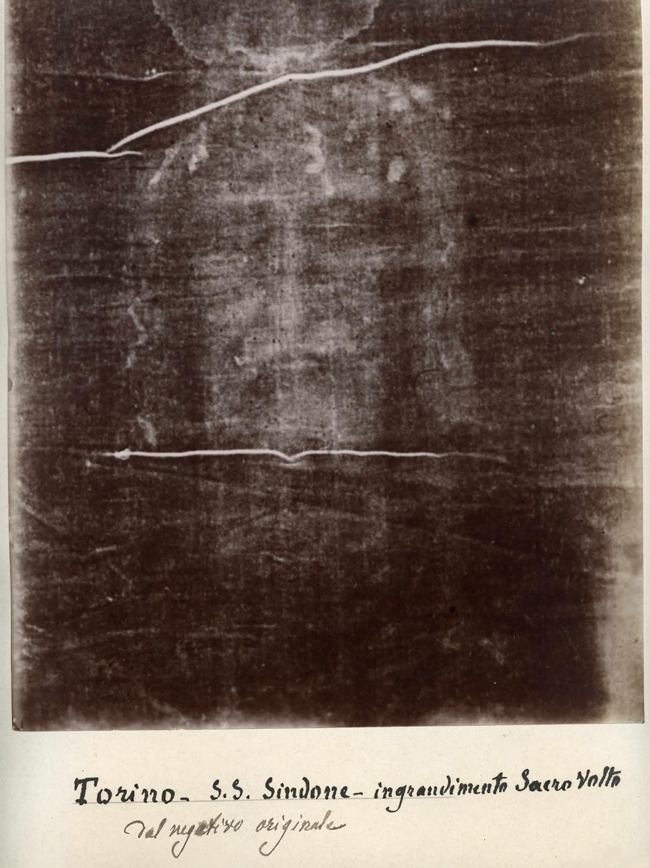

Nous connaissons déjà l’instrument de supplice, le « flagrum » romain, dont les lanières portent à quelque distance de leur extrémité deux balles de plomb ou deux osselets, « talus » de mouton. Les traces s’en trouvent à foison sur le Linceul. Elles sont réparties sur tout le corps, des épaules au bas des jambes. La plupart sont sur la face postérieure, preuve que Jésus était attaché, la figure contre la colonne ; et les mains fixées en l’air, car il n’y a pas de trace sur les avant-bras, bien visibles. Ceux-ci n’auraient pas manqué de recevoir quelques coups sur leur face postérieure, s’ils avaient été attachés bas. On en trouve cependant aussi le très nombreuses sur la poitrine.

Il faut ajouter que seuls ont marqué les coups qui ont produit une excoriation ou une plaie contuse. Tous ceux qui n’ont provoqué qu’une ecchymose n’ont pas laissé de trace sur le Linceul. J’en ai compté en tout plus de 100, peut-être 120. Cela fait donc, s’il y avait deux lanières, près de 60 coups, sans compter ceux qui n’ont pas marqué.

Toutes les plaies ont la même forme, celle d’un petit haltère de 3 centimètres. Les deux cercles représentent les balles de plomb ; la tige intermédiaire est la trace de la lanière.

Elles sont presque toutes disposées par paires de deux plaies parallèles, ce qui me fait supposer deux lanières à chaque flagrum. Leur direction est nettement orientée en éventail, ayant comme centre la main d’un des bourreaux. Elles sont obliques en haut sur le thorax, horizontales sur les reins, obliques en bas sur les membres inférieurs. À ce niveau, on voit sur l’image antérieure de longues stries obliques (comme les plaies en haltère postérieures), qui ne peuvent être produites que par l’extrémité des lanières. Ayant frappé de leurs balles les mollets, elles ont contourné le bord externe de la jambe et cinglé la face antérieure avec leurs pointes.

Disons aussi que Jésus était entièrement nu. On voit les plaies en haltère sur toute la région fessière, qu’aurait recouvert le subligaculum, aussi profondes que sur le reste du corps.

Enfin, les bourreaux devaient être au nombre de deux. On pourrait presque supputer qu’ils n’étaient pas de même taille, l’obliquité des coups n’étant pas la même des deux côtés.

Les peintres se contentent, au maximum, de vagues écorchures informes. En est-il un qui aurait pu imaginer et réaliser tous ces détails minutieux ? 3

Pierre Barbet, La Passion de Jésus Christ selon le chirurgien, Médiaspaul, Paris, 2011

Pas de commentaire