S’asseoir 1

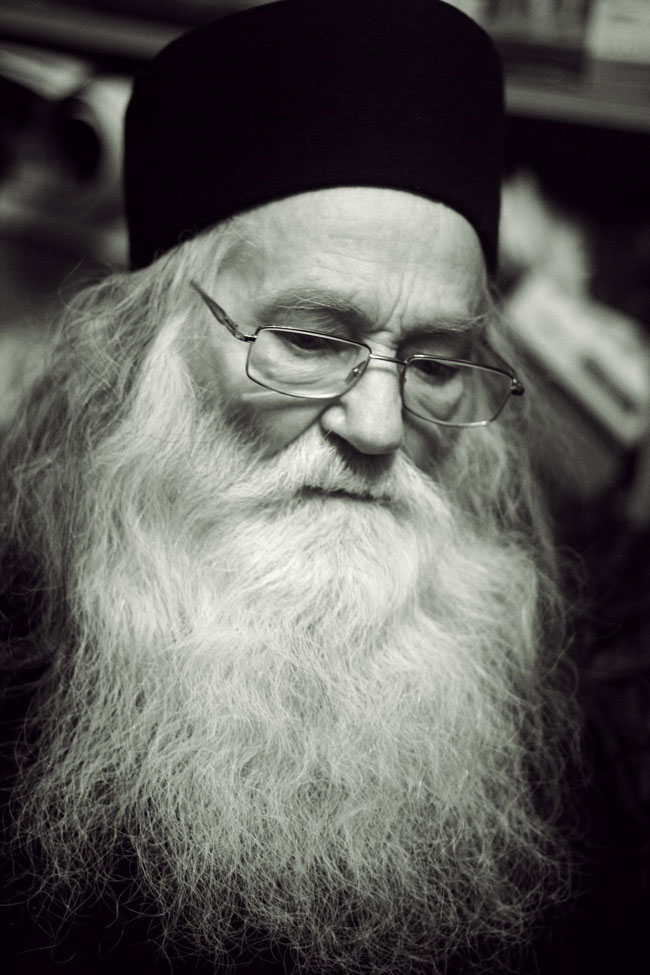

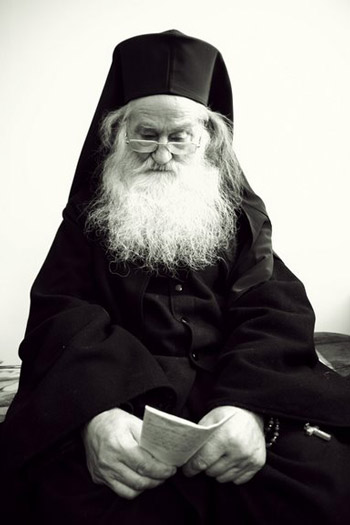

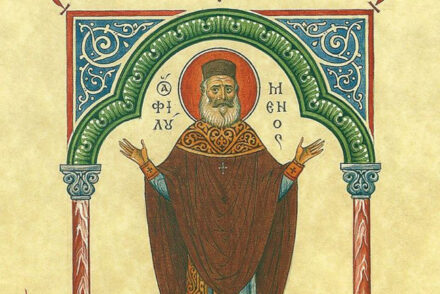

Les positions debout et à genoux sont les plus répandues pour la prière : elles marquent l’une, la liberté de l’homme devant Dieu, l’autre, sa soumission et son adoration. Il est d’autant plus remarquable que la tradition hésychaste invite à s’asseoir et décrit avec soin l’attitude à prendre. « De quelle manière l’hésychaste doit s’asseoir pour la prière et qu’il ne doit pas se lever trop tôt », tel est le titre d’un opuscule de Grégoire le Sinaïte 2

Un vieillard dit : « Il est un homme qui reste assis cent ans dans sa cellule et qui n’apprendra même pas comment, dans sa cellule, il faut s’asseoir » 3

Cette stabilité du corps exige donc une méthode qui assure le calme de l’esprit et évite le déracinement toujours préjudiciable : « Les plantes trop transplantées ne prennent plus » 4

Il y a d’ailleurs causalité réciproque, et l’esprit inquiet a naturellement « la bougeotte », tandis que l’esprit calme maintient le corps tranquille : « La paix du cœur cause le repos du corps » 5

Dieu lui-même est établi en soi et au-dessus de cette hégémonie et de cette activité, auguste et saint dans sa simplicité transcendante, demeurant en lui-même, ce que veut signifier la position assise. 6

Chez les Pères du désert, « s’asseoir » deviendra synonyme de « contempler » :

Un frère vint à Scété voir l’abbé Moïse pour lui demander une parole. Le vieillard lui dit : « Va, assieds-toi dans ta cellule et ta cellule t’enseignera tout ». 7

La vigilance, c’est de s’asseoir dans la cellule et de se souvenir de Dieu en tout temps. 8

On raconte que chaque fois que l’abbé Pœmen devait sortir de sa cellule pour aller à l’église, il restait d’abord assis environ une heure pour y voir clair dans ses pensées, puis il partait. 9

Assis dans ta cellule, rassemble ton esprit. 10

Si tu habites dans ta cellule sans en sortir, Dieu habitera en toi et y demeurera. 11

Je suis assis seul avec moi-même 12

Comme les pratiques précédentes, celle de s’asseoir à son origine dans l’Évangile. Jésus recommande de s’asseoir avant de prendre une décision importante : « Qui de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? » (Lc 14 28), et Luc (10 39) décrit Marie assise aux pieds de Jésus, attentive à son enseignement : « Marie, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole ».

L’Occident médiéval bénéficiera de cette consigne : dans le IIème livre des Dialogues, saint Grégoire mentionne par trois fois que saint Benoît était assis (chap. XIV, XV et XXXI). C’est que sedere enim quiescentis est 13. Et saint Benoît (au chap. XX) invite un moine troublé à s’asseoir pour retrouver son calme.

Sedere : in humiliter resumere 14

Monachus, cujus officium est sedere et tacere 15

In abdito cellae, in solitudine cordis, in recessu conscientiae sedere amat… 16

Tu sede, tu tace 17

Sede itaque, soror mea, et tace. 18 […]

Se recueillir

Si les expressions « se re-plier », se « mettre en boule » n’avaient en français un sens péjoratif, ce sont elles qu’il faudrait employer pour décrire la position corporelle conseillée par les hésychastes. Elle est celle de l’enfant dans le sein de sa mère, et celle du cadavre momifié dans beaucoup de tribus primitives.

Marc-Aurèle avait noté dans ses Pensées l’équilibre de cette position :

Si tu fais de toi, comme dit Empédocle, une sphère parfaite, fière de sa rondeur, bien équilibrée, si tu t’appliques à vivre seulement le moment que tu vis, je veux dire le présent, tu pourras passer le temps qu’on te laisse jusqu’à la mort avec calme. 19

Il faut noter que cette position est loin d’être confortable; elle exige une tension, spécialement des épaules :

Tu ne seras pas pressé de te lever, par négligence, à cause de la douleur pénible et de l’immobilité prolongée… Les épaules et la tête douloureuses, persévère avec peine et désir, occupé à chercher le Seigneur dans ton cœur. 20

Courbé avec peine, avec une vive douleur de la poitrine, des épaules et de la nuque, tu crieras avec persévérance : « Seigneur Jésus Christ, aie pitié de moi ». Puis, à cause de la contrainte et de la difficulté, peut- être aussi de l’ennui, tu diras : « Fils de Dieu, aie pitié de moi. » 21

Mais plus encore, cette position rend la respiration difficile et comme oppressée. Les auteurs hésychastes tardifs insistent fort là- dessus :

Comprime l’aspiration d’air qui passe par le nez, de manière à ne pas respirer à l’aise. 22

Maîtrise la respiration du poumon, de manière à ne pas respirer à l’aise. 23

Les Pères grecs ont cherché dans l’Ancien Testament des exemples d’orants, ramassés sur eux-mêmes, et ils ont cité Moïse et Elie :

J’avançais pour connaître Dieu (dit Moïse). C’est pourquoi je me suis séparé de la matière et de tout ce qui est corporel. Je me suis rassemblé tant que j’ai pu en moi-même. 24

Des parfaits adoptèrent cette attitude (de repliement sur soi) durant la prière et attirèrent sur eux la bienveillance divine. Certains d’entre eux ont vécu après le Christ, mais d’autres ont précédé sa venue parmi nous. Elie lui-même, le plus parfait de ceux qui ont vu Dieu, ayant appuyé sa tête sur ses genoux, et ayant ainsi rassemblé avec une grande peine son esprit en lui-même, mit fin à une sécheresse de plusieurs mois. 25

C’est fondés sur ces exemples bibliques et sur leur expérience personnelle que les hésychastes ont élaboré une véritable technique spirituelle :

Assis dans une cellule, tranquille, à l’écart dans un coin, fais ce que je te dis : ferme ta porte et élève ton esprit au-dessus de tout objet vain et temporel; ensuite, appuyant ta barbe sur ta poitrine et tournant l’œil corporel avec tout l’esprit sur le milieu du ventre, c’est-à-dire vers le nombril, comprime l’aspiration d’air qui passe par le nez. 26

Celui qui cherche à faire revenir son esprit en lui-même afin de le pousser non pas au mouvement en ligne droite, mais au mouvement circulaire et infaillible 27 , au lieu de promener son œil de-ci, de-là, comment ne tirerait-il pas grand profit à le fixer sur sa poitrine ou sur son nombril comme sur un point d’appui ? Car, non seulement il se ramasserait ainsi extérieurement sur lui-même, autant qu’il lui sera possible, conformément au mouvement intérieur qu’il cherche pour son esprit, mais encore, en donnant une telle posture à son corps, il renverra vers l’intérieur du cœur la puissance de l’esprit qui s’écoule par la vue de l’extérieur. 28

Il s’agit que le corps (enroulé sur lui-même) provoque le rassemblement de l’esprit. Le but de l’hésychaste, c’est de ramener rigoureusement l’esprit à un recueillement unifié. 29

Certes, l’attitude corporelle ne suffit pas à produire le recueillement, et l’on pourrait contester ce « retour à la position dans le sein maternel », traduisant inconsciemment le regret de l’état fœtal où l’on était à l’abri. Mais si cette disposition du corps peut aider au recueillement et ouvrir ainsi à la connaissance de Dieu, c’est la connaissance de Dieu qui procure le recueillement.

Ce n’est pas du recueillement extérieur que vient automatiquement la connaissance de Dieu, c’est plutôt la connaissance de Dieu qui procure le recueillement. 30

Saint Benoît décrit au Xllème degré de l’humilité le moine « qui, non seulement possède cette vertu dans son cœur, mais encore la manifeste au dehors par son attitude ». 31

Ne rien faire

L’auteur du Livre de l’Ecclésiastique (9 24) avait déjà vu dans le loisir la condition pour obtenir la sagesse : « La sagesse du scribe s’acquiert aux heures de loisir, et celui qui est libre d’affaires devient sage. »

Pour accéder à la quiétude, il faut disposer d’un certain loisir : « Le principe de la quiétude, c’est la vacance » 32

Ce loisir est différent de l’oisiveté; qui s’y livre n’est pas désœuvré. La discipline qui consiste à s’imposer de ne rien faire demande plus de volonté et d’énergie que la dispersion dans une multitude d’occupations, souvent poursuivies pour meubler le vide d’une existence, se donner les apparences d’une activité et tromper son ennui.

La cessation, ou au moins, à certains moments, la suspension de l’activité, est elle-même une ascèse : l’anapausis est une askèsis.

Dans ses lettres à Lucilius, Sénèque avait insisté sur l’équilibre à tenir entre deux excès :

Deux espèces d’hommes méritent pareillement le blâme : les inquiets toujours en action et les oisifs impénitents. Le goût de l’agitation turbulente n’est pas l’activité vraie, ce sont les sauts et les bonds d’une âme affolée. Considérer tout mouvement comme un supplice, cela ne s’appelle pas repos, mais faiblesse des nerfs et marasme. 33

Ne pas bouger

Le besoin de changement semble s’accroître de génération en génération. Le monde évolue très vite et, pour le suivre, l’homme bouge, tourne, vire, sans pouvoir s’accorder à ce rythme effréné. Il paraît avoir perdu le pouvoir de s’arrêter sans s’effondrer aussitôt. Cette perte du self-control est la maladie de notre époque.

Déjà pourtant Aristote nous avait enseigné la solidité du calme re-créateur en nous disant que « tout ce qui est immobile n’est pas en repos ». L’immobilité, qui n’est pas inertie, est la force du pacifique, du vrai créateur, de l’hésychaste.

Saint Nil, dans son Institutio ad monachos, fait de l’immobilité une condition réciproque de l’hèsychia : « Comme une eau trouble ne peut se purifier si on ne s’arrête pas de l’agiter, ainsi on ne peut connaître la stabilité monastique sans l’hèsychia » 34

Pallade rapporte l’histoire de Macaire d’Alexandrie, qui se chargeait d’une corbeille de deux boisseaux de sable pour s’empêcher de remuer et conserver ainsi l’immobilité. 35

Saint Basile recommande avec instance d’être amétéôristos, c’est-à-dire : non ballotté, stable, attentif. 36

Pour l’hésychaste, l’immobilité se complète par la vie dans un espace restreint.

La sténochôria désigne d’abord un espace étroit, puis la stabilité dans un lieu déterminé, avec interdiction de circuler (reclus), en attendant que se fixe et s’institutionnalise la clôture, d’où le moine ne sort pas et où le « monde » n’entre pas.

Celui qui pratique la sténochôria est le sténochôros, c’est-à-dire celui qui occupe peu de place, qui vit à l’étroit, qui se confine dans un coin.

Certains ermites de l’Athos ne disposent que d’une terrasse exigüe : si la vue est imprenable, la promenade est fort limitée.

Saint Grégoire le Grand, dans ses Dialogues, raconte l’histoire de l’ermite qui s’était attaché au pied une chaîne de fer dont l’extrémité était fixée au rocher « de telle sorte qu’il ne pouvait aller plus loin que ne le permettait la longueur de sa chaîne »; mais, dans sa sagesse, saint Benoît fît dire à cet ermite : « Si tu es un serviteur de Dieu, ne sois pas retenu par une chaîne de fer mais par la chaîne du Christ ». 37

Ce n’est pas la chaîne de fer, ni l’exiguïté de la colonne du stylite qui doit retenir l’hésychaste, mais l’ « immobilité de Dieu ».

Respirer

Une fois assis, il s’agit, pour l’hésychaste, d’adopter un rythme de respiration posé, assez lent et profond, qui lui permette d’apaiser son esprit (pneuma) en calmant son souffle (pneuma).

Jean Climaque invite à joindre à la respiration le Nom du Sauveur : « Que le souvenir de Jésus ne fasse qu’un avec ta respiration, et alors tu connaîtras l’utilité de l’hèsychia . » 38

C’est déjà ce qu’affirmait Grégoire de Nazianze : « Il faut se souvenir de Dieu plus souvent qu’il ne faut respirer » 39

Il ne s’agit pas d’entrer ici dans les détails physiologiques indiqués dans des traités tardifs : c’est ce qui a fait connaître l’hésychasme en certains cercles, mais là n’est pas l’essentiel de l’hésychasme.

La respiration résume les deux attitudes spirituelles fondamentales : l’inspir, c’est l’accueil; l’expir, c’est l’abandon.

Ruminer

La rumination mentale d’une formule brève sert à l’esprit de support pour ne pas divaguer, ou mieux encore de tremplin pour s’élever plus haut.

La comparaison avec les ruminants revient à plusieurs reprises dans les sentences des Pères du désert :

Au chameau il ne faut que peu de nourriture; il la savoure en lui-même jusqu’à ce qu’il rentre dans son étable, il la fait remonter, il la rumine jusqu’à ce qu’elle entre dans ses os et dans ses chairs… Ressemblons au chameau, récitant les paroles de l’Ecriture, les gardant en nous, jusqu’à ce que nous l’ayons accomplie. 40 […]

Le Nom de Jésus Christ… est une nourriture bienheureuse, si tu la rumines en tout temps comme la brebis qui fait remonter sa nourriture et goûte la douceur de la ruminer jusqu’à ce que la chose soit assimilée. 41

Un vieillard dit : « La brebis reçoit du berger une herbe bonne à manger; mais elle dévore aussi ce qui pousse dans le désert, et alors, quand les ronces qu’elle a englouties lui donnent des brûlures, elle se met à ruminer l’herbe, et l’âcreté des ronces disparaît. Ainsi pour l’homme est bonne la méditation (rumination) des Ecritures, contre l’attaque des démons ». 42

Le P. Hausherr, à qui est empruntée la traduction de ce texte, remarque : « Si le genre apophtegmatique a été tellement en honneur dans la littérature monacale, une des raisons en est l’intention de fournir à cette rumination secrète des bouchées toutes préparées, de volume variable, mais jamais trop gros ! » 43

Cette méthode de rumination n’est pas inconnue de l’Occident latin : saint Césaire l’indique dans plusieurs de ses sermons, et d’autres Pères latins emploient le mot ruminatio. 44

Ainsi, Pierre de Celles insiste pour que la lectio divina soit suivie de la ruminatio : « De même que, sans digestion, une nourriture est inutile, ainsi sans la méditation, la lecture ne sert pas à grand’ chose. » 45

Et Gilbert de Hoyland demande à ses moines de ruminer le pain vivant : « La contemplation de la Sagesse est une nourriture éternelle. Rien n’est plus doux à ruminer pour les dents de l’âme que ce Pain vivant. » 46

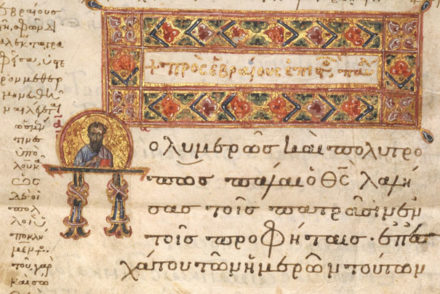

Pierre MIQUEL, osb., Abbé de Ligugé, Lexique du désert, Étude de quelques mots-clés du vocabulaire monastique grec ancien, Spiritualité orientale n° 44, Abbaye de Bellefontaine, 1986

p. 158-165

- J. LECLERCQ, « Sedere, à propos de l’hésychasme en Occident », dans Le millénaire du Mont Athos, t. I, 1963, p. 253-264.

- PG 150,1329

- P. Evergetinos I,41,8, cité par I.Hausherr, « L’hésychasme », OCP, 1956, p. 247; cf. Poemen 96, Sentences des Pères…IV, Solesmes, 1981, p. 243

- Grégoire le Sinaite (1255-1346), De vita contempl., PG 150,1316A.

- Isaac le Syrien, trad. en arabe par Ibn Al Salt (IXème s.), en français par P. Sbath, Le Caire, 1934, p. 83, n° 44.

- Jamblique, Les mystères d’Égypte, VII,2.

- Moïse 6, Sentences des Pères … IV, Solesmes, 1981, p. 190.

- Jean Colobos 30, dans Les Apophtegmes … , éd. J. Cl. Guy, Bellefontaine, 1966, p. 128; Jean Colobos 27, dans Solesmes 1981.

- Pœmen 32, Sentences des Pères … IV, Solesmes, 1981, p. 230.

- Evagre, Rerum monachalium rationes, IX,PG 40,1261A; cf. Lettre de Ligugé 124 (1967), p. 10.

- D’après Macaire le Grand, Apophtegmes coptes, dans E. Amelineau, Histoire des monastères de Basse-Égypte, Annales du musée Guimet, XXV, Paris 1894, p. 203-234. Sentences des Pères … Ill, Solesmes, 1976, Am 181, 10, p. 181-182.

- S. Basile, Lettre CL.

- Moralia, 2-80, PL 75,594.

- S. Eucher de Lyon, Formulae spiritalis intelligentiae, 8, C.S.E.L. 31, p. 49.

- S. Bernard, Epist., 397, 2, PL 182,607

- S. Bernard, In Cant., PL 180, 520C

- Aelred DE Rielvaux, La vie de recluse, SC 76, 1961, p. 50.

- Id., p. 56.

- Pensées, XII,3 (cf. VIII,41).

- Grégoire le Sinaïte, Sur la manière de s’asseoir pour faire la prière hésychaste, PG 150,1329A.

- Id.

- Pseudo-Syméon, La méthode d’oraison hésychaste, éd. I. Hausherr, p.164.

- Grégoire le Sinaïte, De l’hésychia et des deux modes de prière (2), PG 150,1316B.

- Grégoire de Nazianze, Oratio XXVIII, PG 36,29A.

- Grégoire Palamas, Défense des saints hésychastes, Triade 1,2,10, trad. J. Meyendorff, Louvain, 1959, t. I, p. 95.

- Pseudo-Syméon, op. cit., p. 164.

- Pseudo-Denys, Des noms divins, IV,8.

- Grégoire Palamas, Défense des saints hésychastes, op. cit., Triade 1,2,9, p. 91.

- Id., 1,2, 7, p. 89.

- Syméon le Nouveau Théologien, Traités théologiques et éthiques, t. II, Éthique XV,135, SC 129, p. 455.

- Regula, chap. VII.

- Grégoire le Sinaïte, Acrostiches, PG 150,1277C.

- Lettres à Lucilius, III, 5.6.

- PG 79,1236B.

- Histoire lausiaque, XVIII, 24, DDB, p. 72.

- Homilia in Ps. XXXII, PG 29,328C; Regula fusius tract., PG 31,949B; Regula brevius tract., PG 31,1213A et 1216C; Epist. I,XLIII,3, PG 32, 353A;Epist. II, CCVII, 3, PG 32,764A.

- Dialogues, livre III, ch. 16.

- L’Échelle sainte, XXVII,61, PG 88,l 112C, Bellefontaine, p. 284.

- Premier Discours théologique, XXXVII,4, PG 35,16C.

- Apopht. de S. Antoine, éd. par E. Amelineau, Histoire des monastères de Basse-Égypte, op. cit., p. 39-40; Sentences des Pères … III, Solesmes, 1976, Am. 39,10, p.148-149. 8

- Apopht. de S. Macaire, id., p. 152-153; Solesmes, 1976, Am 152,6, p. 166.

- P. Evergetinos IV,15,2, Constantinople, 1861, p. 636; Sentences des Pères … V, Solesmes, 1985, N 626, p. 269.

- Noms du Christ et voies d’oraison, OCA 157 (1960), p. 172.

- Cf. J. LECLERCQ, Études sur le vocabulaire monastique au Moyen-Âge, Studia Anselmiana 48 (1961), p.137.

- Sermo lll in Assumptione, PL 202,857.

- Sermons sur le Cantique, XXIIl,8, PL 184,125A.

Pas de commentaire